![]()

![]()

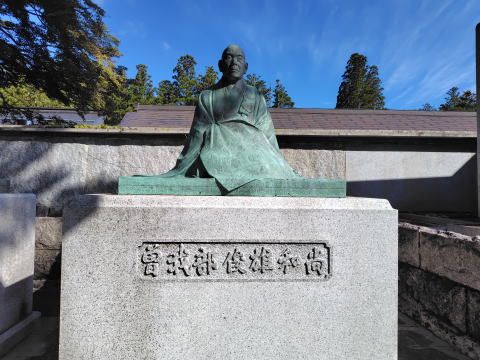

泉智等大僧正銅像、金剛流 流祖 曽我部俊雄和尚像は、和歌山県高野山大師教会境内にある。

令和7年(2025)に挙行された高野山金剛講100周年記念大会の資料において、次のように紹介されている。

御詠歌と金剛流の歩み

御詠歌は日本伝統的な宗教音楽の一つです。

宗教音楽というと「声明」を思い浮かべますが、声明はお経にメロディ(節)が付いているのに対して、御詠歌はお経や仏様の教えを分かり易い言葉にしたものにメロディが付いているのが大きな特徴です。

御詠歌の一番古い記録は平安時代に遡り、日本最古の霊場と言われる「西国三十三観音霊場」の各札所に納められた「和歌」が起源とされています。

札所のお堂の前や札所間の移動の際、その和歌を口にしていたところ、次第にメロディを付けて歌うようになり、それが自然に巡礼者の間に広まっていったものと推測されます。

いわゆる「巡礼歌」が御詠歌の起源なのです。

その巡礼歌は四国の讃岐を中心とする「大師信仰」と融合し、お遍路さんによって四国全体、そして全国に広まっていきます。

歌によって弘法大師空海さまの言葉や教えを分かり易く学ぶことができることは信仰の悦びとなり、娯楽も少なく過酷な労働の日々に於いては、歌が大きな癒しとなりました。

いつの頃からなのか「言葉を長く(永く)よむ」という意味の「詠」を用いて「御詠歌」と言われるようになります。

御詠歌の流行は「達人」を生み、その達人のもとへ人々が集まり「講社」ができあがります。

大正時代に入る頃には、香川県や愛知県を本拠地として、全国から数千人という講員が所属する講社がいくつもあったようです。

そのような流れの中、当時の京都泉涌寺の長老、泉智等(いずみちとう)大僧正は、大衆の信仰や御詠歌への情熱を歓迎され、御詠歌の本や免状を発行する機関を京都に設置し御詠歌ブームのサポートをなさいました。

しかし、膨れ上がった御詠歌人口は統率を欠き、小さな講社や団体ではトラブルも少なくなかったといいます。

大正12年 泉大僧正はご自身が高野山の管長に就任された際に、より統率力があり権威ある御詠歌の機関を高野山に設置することをお考えになり、当時の教学部長 久保観雅僧正にその旨を伝えられました。

久保僧正はすぐさま行動に移り、何名かと共に奔走し、高松の山崎千代松講社や福島米蔵講社と合流、各方面への様々な働きかけの末、ついに高野山金剛講総本部が高野山大師教会内に設置されました。

金剛流御詠歌の誕生です。大正15年4月のことでありました。

金剛流総本部の初代本部長として久保僧正と御詠歌関係の方々は全国大会の開催や御詠歌教典の発行など様々な取り組みをされましたが、一番大きなことは天野山金剛寺住職の曽我部俊雄(そがべしゅんのう)大和尚を金剛講総本部へお招きしたことであります。

曽我部和尚は久保本部長から金剛講の監督を依頼されたことを機に、その半生を金剛流に捧げられました。

もとより博識で音楽にも造詣の深い熱心な学僧といわれる方でしたが、御詠歌のため睡眠時間を削ってさらに猛勉強をされ、又、音楽家で尺八奏者の都築紅山氏と共に西洋音楽の理論なども取り入れた作曲や、密教の教理に基づいた指導原理と所作などを確立し、金剛流御詠歌を成仏道として大成されました。

和尚の多大なる貢献と活躍に対し、昭和15年一宗の総意をもって「金剛流流祖」の称号が贈られました。

和尚は昭和24年、77歳にて密厳浄土へ帰られました。毎年お命日である10月7日に金剛講員は流祖さまへ報恩謝徳の念を捧げ「流祖忌」を執り行っています。(後略)→ 金剛流祖 曽我部俊雄大僧正供養塔

TOP PAGE 観光カレンダー

TOP PAGE 观光最佳时期