![]()

![]()

![]()

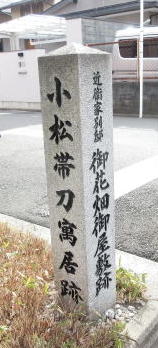

近衛家別邸 御花畑御屋敷跡 小松帯刀寓居跡 薩長同盟所縁之地は、京都市上京区にある。

当地の案内板には、次のように記されている。

近衛家別邸 御花畑御屋敷跡(おはなばたけおやしきあと)

小松帯刀寓居跡(こまつたてわきぐうきょあと) 薩長同盟所縁之地(さっちょうどうめいゆかりのち)

現在でこそ鞍馬口通は、京都市街地の忠臣に位置しますが、徳川時代には「是より洛中、荷馬口付のもの乗るべからず」と刻んだ標石が建てられており、

京都(洛中)の北端とされました(現在「是より洛中」標石は近くの室町小学校などに移築され見ることができます)。

当地は室町通との交点にあたるため「室町頭(むろまちかしら)」と呼ばれました。

この場所に摂家のひとつ近衛家別邸(御花畑御屋敷)が営まれ、幕末には薩摩島津家が使用していました。

島津家家老小松帯刀の寓居として知られますが、同家当主茂久(しげひさ)の同母弟(国父久光の4男)珍彦(うずひこ)の上洛のおりにも使われました。

広大な屋敷で南北約55メートル、東西は最大約140メートルあり、現在の烏丸通の東にまで広がっていました。

鴨川から禁裏御所に注ぎ込む<御用水>を禁裏より先に邸内に取り込み、<御花畑>エリアの泉水、流水として活かしていました。

内部には瓦葺き二階建物もあり、慶応3年7月1日(1867年8月15日)には、西郷隆盛、大久保利通らがここから五山の送り火を見ています。(「新納立夫日記」)

慶応2年1月21日(1866年3月7日)の薩長同盟(薩長盟約、島津家盟約)に先立ち、長州から上洛した木戸孝允(桂小五郎)一行がここに宿泊しました(「桂久武日記」)。

その後、坂本龍馬も合流し、小松や西郷らが木戸たちと会見、勅許を得た徳川家による長州征伐への対応についての合意がなりました。その場所を示す同時代資料は未確認ですが、当地は二本松薩摩屋敷とともに最有力地です。

御花畑屋敷の位置はながく不明で、本会は2008年に堀川通一条東入ルの近衛屋敷跡をそれと判断し「参考地」と付した標石を建てました。しかし島津家臣葛城彦一日記の記載によって誤りと知り、その後撤去しました。

2016年、鹿児島県歴史資料センター黎明館、および京都府立総合資料館(現京都府立京都学、歴彩館)所蔵絵図により当地が誤りなく<御花畑御屋敷>跡と分かりましたので、改めて建碑いたすものです。

2017年3月

特定非営利活動法人京都歴史地理同考会理事長 中村武生(なかむらたけお)