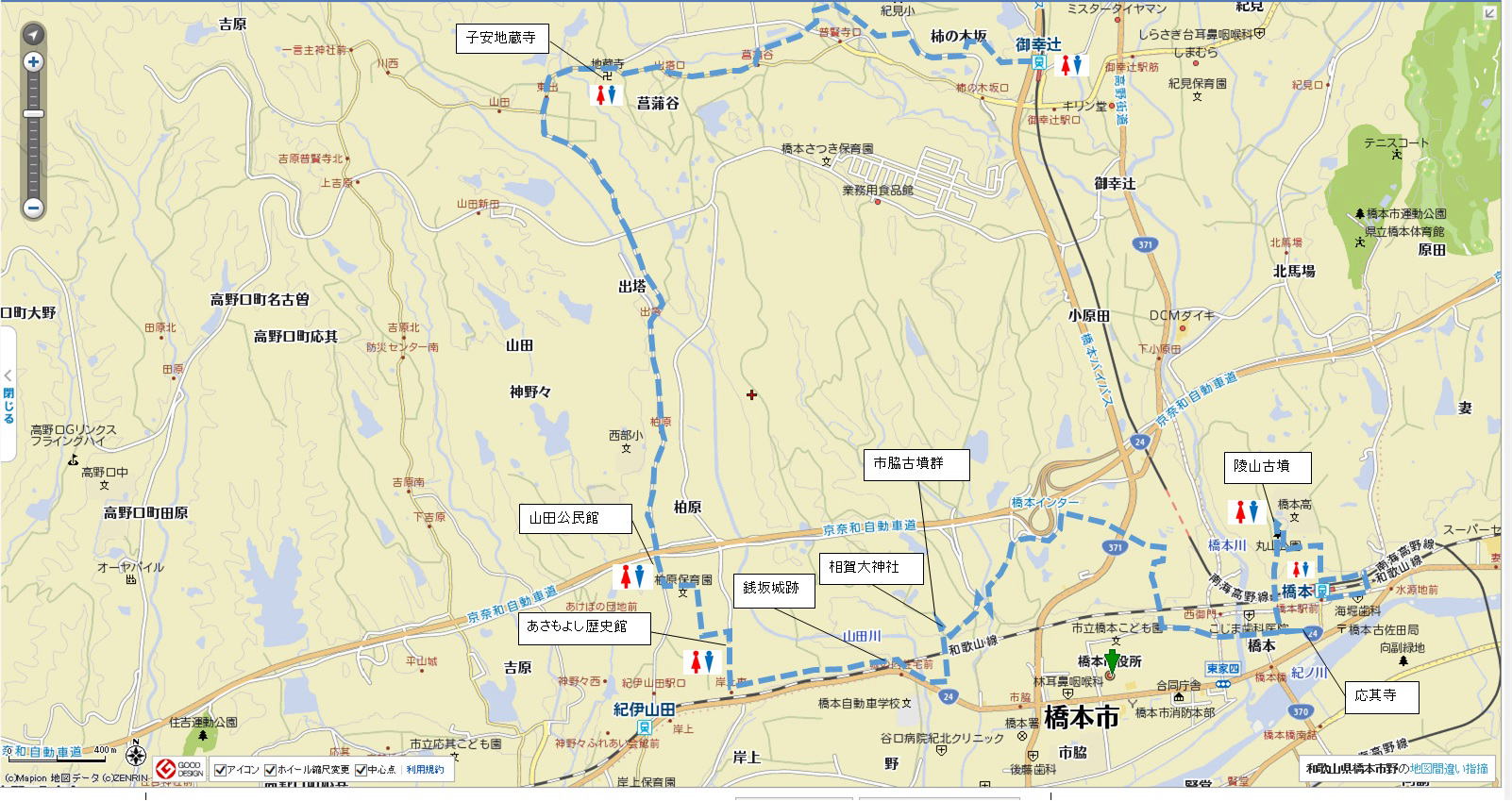

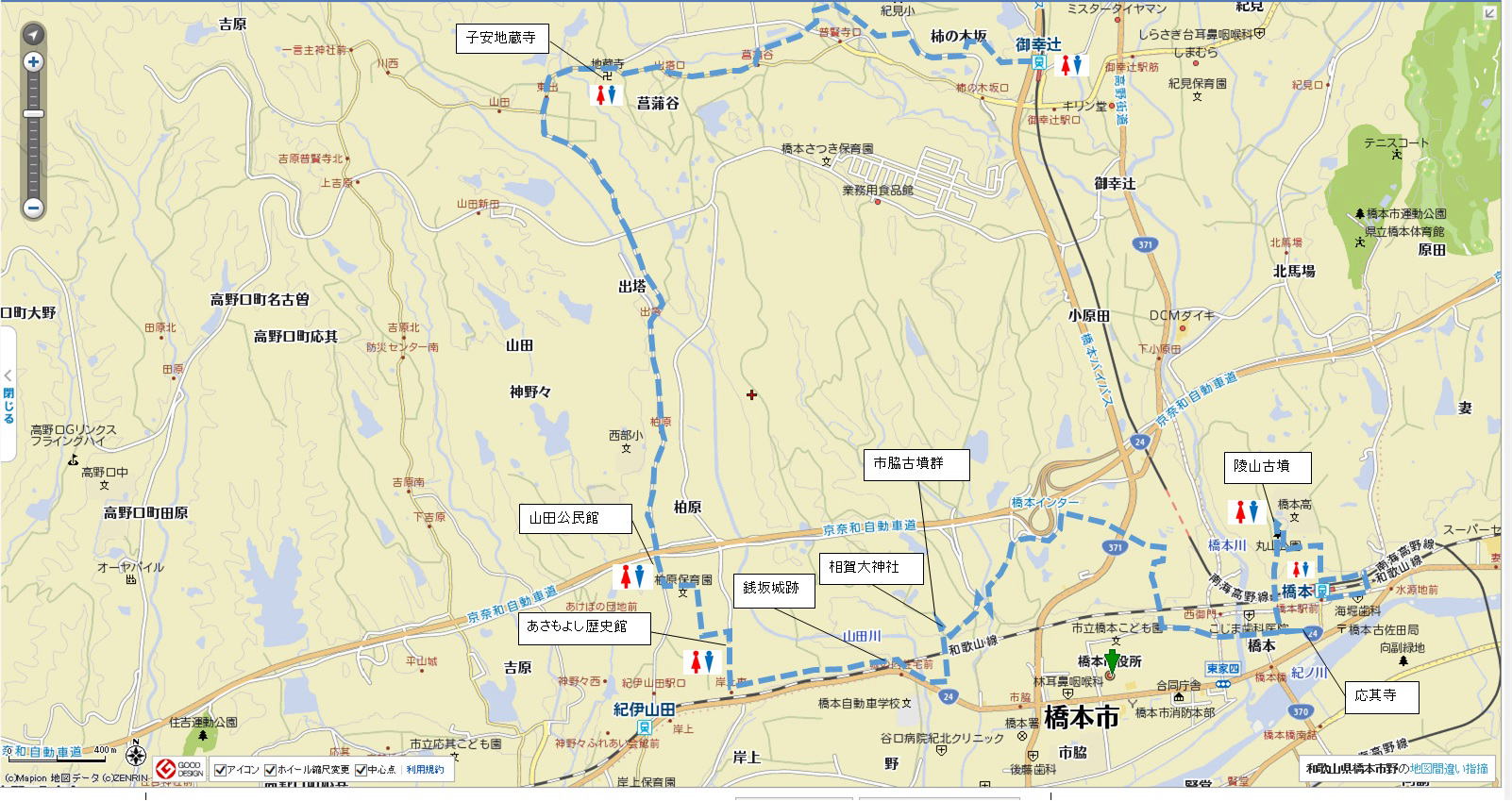

御幸辻駅発 子安地蔵寺 山田公民館 あさもよし歴史館 銭坂城跡 相賀大神社 市脇古墳群 応其寺 陵山古墳 橋本駅着

距離の目安 御幸辻駅から子安地蔵寺 約2km 御幸辻駅から橋本駅 約3km

全体距離 10.09km 実歩行時間 157分 2時間37分

昼食場所候補 山田公民館(駐車場) 山田公民館北の京奈和自動車道高架下公園 あさもよし歴史館

詳細地図 別紙の通り 御幸辻駅から地蔵寺までは詳細地図をご覧下さい。

![]()

御幸辻駅発 子安地蔵寺 山田公民館 あさもよし歴史館 銭坂城跡 相賀大神社 市脇古墳群 応其寺 陵山古墳 橋本駅着

距離の目安 御幸辻駅から子安地蔵寺 約2km 御幸辻駅から橋本駅 約3km

全体距離 10.09km 実歩行時間 157分 2時間37分

昼食場所候補 山田公民館(駐車場) 山田公民館北の京奈和自動車道高架下公園 あさもよし歴史館

詳細地図 別紙の通り 御幸辻駅から地蔵寺までは詳細地図をご覧下さい。

![]()

易産山護国院地蔵寺は、和歌山県橋本市にある高野山真言宗の寺院である。

天平9年(737年)に東大寺建立に関わった僧行基によって開かれたと伝えられている。

本尊の地蔵菩薩立像は、一切女人安産守護のため僧行基が安置したものである。

堂宇は、天正9年(1581年)の織田信長の高野攻めの際に焼失したが、本尊は人里離れた山中に難を逃れ、のちに村人に発見された。

その地は、「かくれがた」と呼ばれ、現在も残っている。

慶安3年(1650年)紀州徳川家初代藩主徳川頼宣により復興され、以来紀州徳川家の安産祈願所として、篤く信仰されてきた。

安産子授祈願の参拝者が多く、通称「子安地蔵」と呼ばれている。

近年は、「紀伊ノ国十三佛」、関西花の寺霊場第24番札所「藤の寺」としても知られている。

樹齢百年の古木を含め、8種類二十数本ある藤の開花時期(4月下旬から5月上旬)には、多くの参拝客で賑わう。

南海高野線御幸辻駅下車、徒歩約30分。藤の季節には、有料の参拝者駐車場が開設される。(Y.N)

![]()

銭坂城跡は、和歌山県橋本市野にある史跡である。

銭坂城は、野の北方、標高60mの小丘にあった生地(恩地)氏の居城である。生地(おんじ)城、相賀(おうが)新城ともいう。

紀伊續風土記によると、生地氏は本姓坂上氏で、坂上氏は相賀荘下司である。

承久年間(1219-22)坂上朝澄の時、軍功によって「禿村東岡」(現在の学文路)に畑山城を築いた。

その後、生地氏は伊都郡司として楠木正成と婚姻関係を結び、河内千早・赤坂城などの戦いに加わり、以降も南朝に属して没落した。

応永年間(1394-1428)畠山基国に属し、足利義満から旧地を与えられ、永享年間(1429-41)畑山城をこの地(相賀荘)に移し、相賀新城と称して、居城としたのが始まりである。

日本城郭全集では、坂上田村麻呂の子孫 生地俊澄が築いた城とされている。

畠山氏滅亡後は織田・豊臣両氏に属したという。

城の規模は、紀伊續風土記によれば、「周三百五十間、東南北は高さ九間、西は平地、四間余の空堀あり」と記されている。

城跡は「城の内」にあり、土塁・空堀の一部が残っている。

また、城跡の北の尾根を「馬場の尾」と称し、方約150mほどの平地で、出城跡といわれている。

吉田亘氏の「郷土・橋本市の城」によると、同城は、紀の川とその支流山田川にはさまれた台地の先端部に設けられた館城で、城域の北は、山田川に向かって、東は台地末端の、南は紀の川に臨んで三方が約八米の切り立った断崖状をなしていた。

城西側の土塁は、今も「鈴ケ森」と呼ばれ、小さな社が鎮座する台形の土木構築物として残され、その外側(西側)には、堀の跡が草木に覆われて残っている。

北の祠の前には、生地石見守の石碑が建てられている。

![]()

相賀大神社は、和歌山県橋本市市脇にある神社である。

祭神は、天照大神、伊邪那岐神、伊邪那美神である。

かつて相賀荘20ケ村の氏神で、豪族生地(おいじ)氏が神官であったと伝えられている。

相賀荘は、平安時代末期に高野山蜜厳院領として成立した。

その後、鎌倉時代に密厳院が大伝法院とともに根来に移って根来寺となると、相賀荘は根来寺領として引き継がれ、その時にこの神社は、相賀荘の鎮守として根来の三部権現を勧請したといわれている。

紀伊名所図会では「總社三部明神社」と書かれており、現在の社殿にも扁額が掲げられている。

境内では古くから市が営まれ、この市は中世には惣社之市といわれ、「市脇」という地名はこのことによる。

社前の石燈籠は、高さ1.8m、砂岩の六角形で竿部節間上段に「正平十年(1335年)十一月一日」、下段に「大師講衆敬白」と刻銘されている。

かつて根来寺の領地で繁栄した時代の面影を残す燈籠で、県の文化財に指定されている。

釣鐘は、元禄13年(1700年)の鋳造で、橋本市旧柏原村の鋳物工長兵衛の作である。

柏原村は、鋳造師の里として南北朝時代から知られ、伊都や大和の梵鐘が作られていた。

第二次世界大戦で供出されたが、終戦で改鋳を免れて戦後返却されたもので、供出の際につけられた小穴が残っている。

本殿裏には、市脇相賀古墳群が発見されている。

![]()

市脇相賀古墳群は、和歌山県橋本市の相賀大神社の北にある史跡である。

山田川と市脇川に挟まれた南に突き出した丘陵先端の南斜面に造られた古墳群で、昭和43年に橋本市の文化財に指定されている。

「紀の川用水建設事業に伴う発掘調査報告書」(昭和53年)によると、昭和44年(1969年)の段階ですでに開口している横穴式石室をもつ古墳が3基知られており、分布調査の結果、さらに5基の円墳が確認された。

すでに知られていた3基のうち1基は造成工事より消滅していたため、7基が残されていた。

1号墳は神社のすぐ背後にあり、古墳の南側は水路により削り取られている。径3.6m、高さ1.8mの墳丘規模で、内部主体は緑泥片岩を用いた割石積みの横穴式石室となっている。

石室は南に開口するが、羨道(遺体を納める部屋に至る通路)部は、ほぼ全壊しており、長さ2.8m、高さ1.5m、幅1.5mの両袖式の玄室(遺体を納める部屋)部が残存していた。

副葬品等は伝えられておらず、詳細は不明であるが、後期古墳に属するものとみられている。しかし、昭和の末期、台風による倒木のため崩壊した。

また、背後の斜面には4号墳から8号墳の5基の墳丘が認められるとともに、西方50mには2号墳が入口部分を破壊された状態で玄室のみが残っている。(現地の案内板から)

![]()

応其寺は、和歌山県橋本市にある真言宗の寺院である。

1587年に応其によって創建され、山号は中興山と号する。

応其は、1537年近江国蒲生郡観音寺に生まれた。俗姓は佐々木順良(むねよし)といい、主家の大和の国高取城主の越智泉が没落したため、紀伊の国伊都郡相賀荘に移り住んだ。

37歳の時、出家して高野山に登り、名を日斎房良順のちに応其と改めた。

高野山では米麦を絶ち木の実を食べて13年間仏道修行を積んだため、木食上人と呼ばれた。

1585年豊臣秀吉が根来寺の攻略の後、高野山攻撃を企てた時、高野山を代表して和議に成功し、秀吉の信任を得て高野山再興の援助を受けた。

応其は、全国を行脚して寺社の勧進に努めたほか、学文路街道を改修し、紀ノ川に長さ130間(236m)の橋を架けた。橋本市の地名はこの橋に由来する。

境内には、本堂、庫裏、鐘楼、山門があり、寺宝として木像応其上人像、木食応其上人画像、古文書応其寺文書などがある。

高野山奥の院には、「興山応其上人廟」がある。

![]()

陵山古墳は、和歌山県橋本市にある横穴式円墳である。

「古佐田古墳」「田村将軍塚」「紀古佐美陵」などとも呼ばれている。

直径は約46m、高さ約6m、濠の幅6mで紀の川中流域では最大の円墳で、和歌山県の文化財に指定されている。

盛土は三段で、墳丘の段の肩に沿って円筒埴輪が埋められている。

南東方向には横穴の石室入口があり、前後に分かれた石室の側面には赤色顔料が塗られている。

明治26年(1893年)、昭和27年(1952年)、昭和47年(1972年)に発掘調査が行われ、勾玉や首の回りを防御する頚甲(けいこう)という鎧などが出土しており、5世紀末から6世紀初めごろに築造された有力氏族の墓と推定されている。