高野参詣道 相浦道(相ノ浦道)を歩く

![]()

相浦道(あいのうらみち)は高野山参詣道の一つで、和歌山県伊都郡高野町にある。

相浦道は、相ノ浦集落から内護山(ないごやま)の東を経て笠松峠から高野山南谷の相ノ浦口に至る道である。

高野七口に至る参詣道の中で最も短い古道である。

江戸時代以前から、近隣からの物資の輸送路として利用され、人の往来は高野七口への道の中で最も少なかった。

相ノ浦から紀伊山地の山々に続く山道は、東方面へは大瀧を経て熊野道、南方面へは花園新子(はなぞのあたらし)を経由して龍神道に合流する。

相ノ浦集落の北に高野山小学校旧相ノ浦分校があり、隣接して丹生神社が鎮座している。

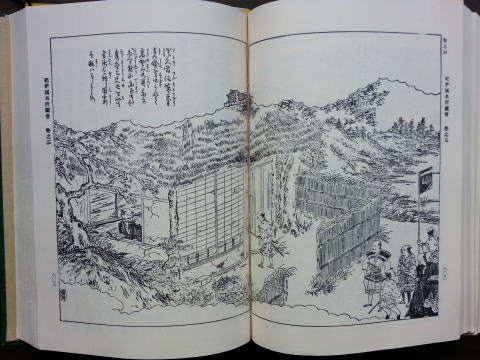

紀伊国名所図会の佐久間信盛故居の項に、織田信長の重臣 佐久間信盛が天王寺城の城を退けられ、高野山を経て相郷という村に住み着いたと記されている。

豊臣秀吉が信盛の困窮を救うため、使者が金銭を持参するところが描かれている。

![]()

相ノ浦丹生神社は、和歌山県高野町相之浦字堂垣内にある。

主祭神は、丹生都比売命(にうつひめのみこと)で、高野御子神(たかのみこのかみ)、大地主之神(おおとこぬしのかみ)、大鞆和気命(おおともわけのみこと)を配祀している。

勧請年月日は、不詳であるが、紀伊続風土記の相浦村の項には丹生高野明神社として、次のように記されている。

丹生高野明神社 境内周百九十間

本社 方四尺二扉

末社 八幡宮 住吉社、太神社 春日社

村中にあり一村の氏神なり

また相浦村の説明では、次のように記されている。

久木村の寅卯の方一里十三町餘山中にあり

高野山大門の亥の方六十五町にあたる

當村 大瀧村と久木村との間にあるを以て相ノ浦と名つく

相は間(あひ)なり 浦は廣みをいう義なり

海邊の浦も廣みの義なり 古語は山海の隔なく用ひ来れり

明治6年(1873)4月に村社となり、明治40年(1907)大滝村社の丹生神社を合祀した。

南海電鉄高野線高野山駅から、バスで霊宝館前下車、徒歩3時間。

![]()

境内には、トガサワラの木があり、平成27年1月15日に和歌山県の天然記念物に指定されている。

トガサワラは、マツ科トガサワラ属に分類される常緑針葉樹で、日本にしか生育しない日本固有種である。

名前の由来は、葉がツガ(トガ)に似て、材質がサワラに似ているためだといわれる。

学名(Pseudotsuga japonica)には、Pseudotsuga 「偽のツガ」と名付けられている。

現在、紀伊半島(和歌山県、奈良県、三重県)中南部と高知県東南部の魚梁瀬(やなせ)地方の、

標高400~800mの尾根筋や急峻な斜面の日当たりの良い限られたところだけに分布、生育している。

環境省レッドデータブックでは絶滅危惧Ⅱ類(VU)に分類され、個体数は全国で1,000本程度と少なく、「生きた化石植物」ともいわれる。

当地のトガサワラは、幹周5.23m、樹高約35m、樹冠は東西、南北とも8mの大木である。

花は4月に咲き、10月には卵形で長さ4~6cmの成熟した球果が下向きつく。

三重県熊野市の大又国有林に幹周6.05mのトガサワラがあり、それに次ぐ大きさといわれていたが、平成時代の台風で三重県のトガサワラが倒壊した.。

奈良県吉野村川上村では「三ノ公川トガサワラ原始林」が天然記念物に指定されている。

![]()

高野七口のひとつ「相ノ浦口」にあった女人堂の跡である。

相ノ浦口は、龍神、有田から高野槙の産地相ノ浦を経由して高野山に至る相ノ浦道ルートと女人道ルートの交差する地点である。

紀伊続風土記の「総分方巻之十二南谷」には、次のように記されている。

女人堂 山の堂ともいふ

本尊 地蔵菩薩 大師の作 南谷六地蔵の其一なり

六時の辻の南五町餘にあり 参詣の女人此所に宿す

當山七口の其一にて相浦口といふ

下乗札あり 花園荘相浦村まで壱里十一町許

TOP PAGE 観光カレンダー

TOP PAGE 观光最佳时期