![]()

稲荷社文楽座跡は、大阪市中央区博労町にある。

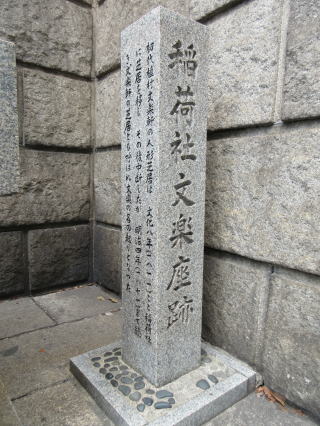

難波神社の御堂筋側に次の石碑が建立されている。

(東面)

稲荷社文楽座跡

(南面)

初代植村文楽軒の人形芝居は 文化八年(一八一一)ここ稲荷社に芝居を移し

その後中断したが 明治四年(一八七一)まで続き 文楽軒の芝居とも呼ばれ

文楽の名の起こりとなった

(西面)

昭和五十一年三月 大阪市 建之

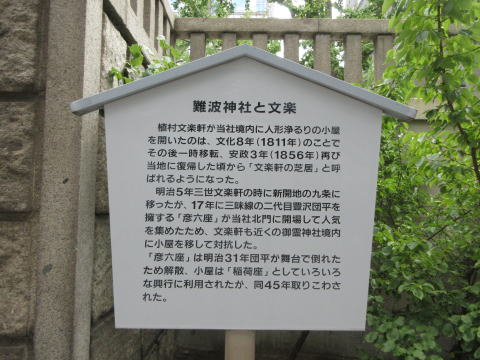

また、難波神社の境内には、次の案内板がある。

難波神社と文楽

植村文楽軒が当社境内に人形浄るりの小屋を開いたのは、文化8年(1811年)のことで

その後一時移転、安政3年(1856年)再び当地に復帰した頃から「文楽軒の芝居」と呼ばれるようになった。

明治5年三世文楽軒の時に新開地の九条に移ったが、

17年に三味線の二代目豊沢団平を擁する「彦六座」が当社北門に開場して人気を集めたため、

文楽軒も近くの御霊神社境内に小屋を移して対抗した。

「彦六座」は明治31年団平が舞台で倒れたため解散、小屋は「稲荷座」としていろいろな興行に利用されたが、同45年取りこわされた。

TOP PAGE 観光カレンダー

TOP PAGE 观光最佳时期