![]()

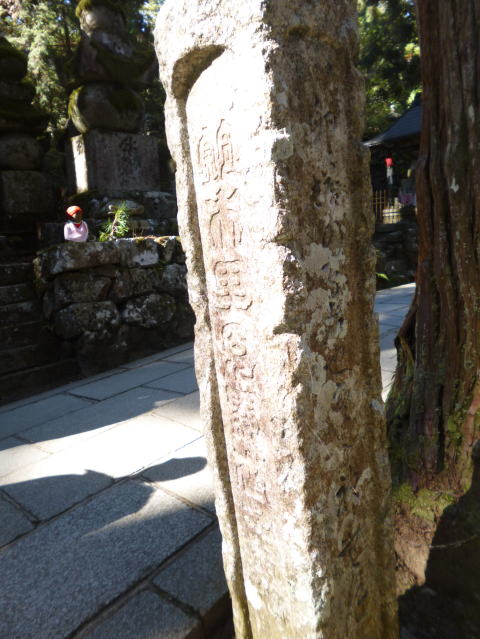

其角・永機句碑は、和歌山県高野山奥の院32町石北にある。

高さ163cmの石碑には、次のように刻されている。

南面(正面)

鈴木里見累世(代)之霊 其角堂

東面(右)

卵塔の鳥居や實(げ)にも神無月 其角

西面(左)

灯火(ともしび)を浮世の花やおくの院 永機

北面(裏面)

明治壬午(明治15年 1882年)卯月 里見田女 山本乕(虎)子 建之

「古典俳文学大系7 蕉門俳諧集2 宮本三郎 今栄蔵 校中 集英社」に

其角の俳句集「句兄弟 下」が、次のとおり収められている。

隨縁紀行(中略)

十月二日 高野山上、世を忘れたる閑也。(中略)

卵塔の鳥居やげにも神無月 晋子

晋子(しんし)は、宝井其角の別号である。

宝井其角(1661-1707)(本名 竹下侃憲(ただのり))は江戸時代中期の俳人で、松尾芭蕉の高弟である。

父は本多藩の医師 竹下東順で、はじめ母方の榎下姓を名乗っていたが、のちに自ら宝井と改めた。

姓を、榎本とする表記があるが、誤りとされる。

14,15歳で芭蕉の門下となり、元禄7年(1694)上方の旅の際に、芭蕉他界の前日に大坂の病床に参じて、葬儀万端を済ませた。

豪放闊達な作品が多い半面、師芭蕉、父母、娘などの死に臨んでの作品も知られる。

芭蕉没後の作風は、洒落風と呼ばれ、後に江戸座の祖とされ、江戸文化に大きな影響を与えた。

毎日新聞2001年8月10日の「高野山俳句ウォーク&シンポジウム」には、次の記事がある。→ 其角句碑解説

高野山大学客員教授で、現代俳句協会会員の山陰石楠さん(77)=和歌山県高野町高野山766=は句作のかたわら高野山内の句碑の研究を続けている。

高野山出版社発行の信仰雑誌「聖愛」に1999年1月号から約2年間にわたり、句碑を紹介した。(中略)

2年間の「取材」で山陰さんは、芭蕉の門人の宝井其角のものとされていた句碑は別人によるものであることを「発見」した。

旧参道に建つ「卵塔の鳥居やげにも神無月」の句碑は「其角句碑」として立て札が設けられ、宝井其角とされていた。

しかし、山陰さんが句を調べてみると、其角から約180年後に江戸深川に住んだ江戸座其角堂六世の鈴木義親の作であることがわかったという。

また、その際開催された高野山俳句ウォークの地図には、次のとおり句碑が紹介されている。

鈴木里見累代之霊

卵塔の鳥居やげにも神無月

第六世其角堂

灯火を浮世の花や奥之院

穂積永機

鈴木義親(1777-1852(1849?))は、別名 穂積永機(1)、深川永機、六世其角堂鼠肝ともいわれる。

穂積永機(2)(1823-1904)は、幕末、明治時代の俳人として知られる。本名は善之。父 六世其角堂鼠肝 と、母 里見の間に生まれた。→ 越後敬子氏 其角堂永機の俳諧活動

石碑正面に刻された「鈴木里見」は、この母のことかと思われる。

穂積永機(2)(1823-1904)は、江戸後期から明治時代の俳人である。

文政6年10月10日生まれ。6代其角堂鼠肝の長男。俳諧を父に学び、其角堂7代をつぐ。

明治20年其角堂号を門弟 田辺機一にゆずり、老鼠堂と号した。全国各地を行脚し、門人千余人をかぞえた。

明治37年1月10日死去。82歳。江戸出身。本名は善之。編著に「元禄明治枯尾花」「俳諧自在」など。

煙消え灰消えて終(つひ)に何もなし(辞世)

(日本人名大辞典 参照)

南海高野線高野山駅からバスで奥の院前下車、徒歩15分。→ 高野山奥の院芭蕉句碑 高野山内の句碑 奥の院の文学碑