華岡青洲と妻加恵ゆかりの地

華岡青洲とその妻加恵ゆかりの地を紹介します。

![]()

青洲の里 春林軒は、和歌山県紀の川市にある。

青洲の里は、江戸時代の外科医 華岡青洲(1760年-1835年)の居住地に紀の川市(旧那賀町)が作った公園で、春林軒とフラワーヒルミュージアムがある。

春林軒は、「医聖」と呼ばれた華岡青洲の住宅兼病院、医学塾であった建物群である。

主屋、門下生部屋、入院患者のための病室などが復元されている。

フラワーヒルミュージアム内の展示室では、青洲と門弟たちが残した資料を展示している。

邸宅跡は、紀の川市の史跡に指定され、主屋は同市の文化財に指定されている。

JR和歌山線西笠田駅又は名手駅下車、徒歩20分。道の駅青洲の里の無料駐車場がある。

![]()

旧名手宿本陣は、和歌山県紀の川市にある国史跡である。

名手宿の本陣をつとめた妹背家は、中世以来紀伊八庄司(しょうじ)のひとつにあげられた名家で、当時名手荘及び丹生谷を領した土豪であった。

元和5年(1619年)徳川頼宜が紀伊国に封じられた後、在地の由緒ある家筋のものを地士として処遇し、妹背家は地士頭(じしがしら)の扱いを受けた。

寛永16年(1639年)からは名手組の大庄屋になり、世襲した。

住宅は名手市場村にあり大和街道沿いに面していたので、参勤交代や鷹狩の折りに、藩主がこの家に宿泊するようになり、以降本陣と呼ばれた。

住宅の敷地は、大和街道に沿って間口40m、奥行き70mで、約2800㎡の広さである。

敷地内の主屋、米蔵、南倉は、旧名手本陣妹背家住宅として、国指定の重要文化財となっている。

主屋は、江戸時代初期の建築であったが、正徳4年(1714年)の火災で焼失し、享保3年(1718年)に再建された。

妹尾家は、華岡青洲の妻 加恵の実家であり、屋敷の北には江戸時代伊都郡代官の建物があった。

JR和歌山線名手駅下車、徒歩5分。本陣東側に来訪者用の駐車場がある。

![]()

![]()

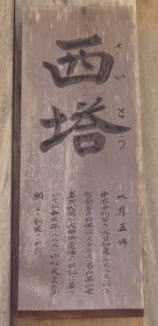

華岡青洲の墓は、和歌山県紀の川市西野山の菖蒲池に面した華岡家の墓地にある。

墓地入り口には、江戸末期の儒学者 仁井田好古撰書による墓碑銘が建てられている。

華岡青洲の墓石は、頂上に笠石を置いたもので、次のように刻されている。

(正面) 天聴院聖哲直幸居士

(東側面)華岡随賢名震字伯号青洲先生

(西側面)天保六年乙未十月二十日歿得生七十有六

青洲の妻「加恵」の墓は、そのすぐ奥に建てられており、「蓮光院法屋妙薫大姉」と刻まれている。

有吉佐和子は小説「華岡青洲の妻」で、加恵が麻酔薬通仙散を初めて服用して、視力を失いながらも、夫青洲の世界初の全身麻酔手術成功に貢献した様子を描いている。

![]()

垣内池 華岡青洲歌碑は、和歌山県紀の川市那賀町江川中にある。

垣内池の南東池畔に建てられており、医聖華岡青洲の自作自筆のものである。

歌碑には、次のように刻されている。

水みたば心をこめて田植へせよ 池の昔を思ひわすれず 華岡青洲震

文化六丁巳年(1809)

垣内池は、華岡青洲(1760-1835)が農業に従事する人々が水不足で悩んでいる姿を見て、私財を投じて作った広さ約3000坪のため池である。

![]()

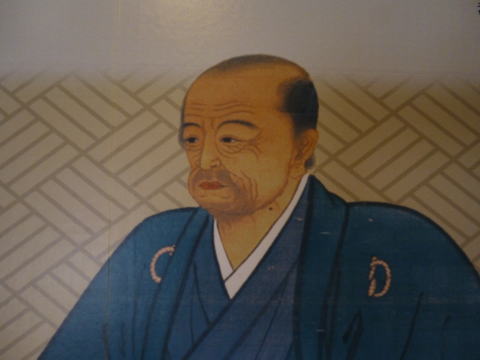

西塔は、和歌山県高野山の壇上伽藍西北にある。

承和元年(834年)に弘法大師空海によって記された「知識を勧進して仏塔を造り奉る書」(性霊集)の「毘盧遮那法界体性の塔二基」は、根本大塔と西塔を指すと言われている。

金堂の東西後方に毘盧遮那法界体性塔(びるしゃなほっかいたいしょうとう)二基が配置される形で、壇上伽藍が構想された。

そして弘法大師入定後、仁和2年(886年)に第二世真然大徳が光孝天皇の命を受けて、西塔が建立された。

現在の建物は、五度目の再建で、天保5年(1834年)に建立された。

昭和52年7月14日に国史跡に指定された。

現在の西塔は、高さ九丈(27.27m)で、下層を柱間五間の方形、上層を円形の平面として、上下層ともに四角の屋根を掛けた二重の塔で、頂部には擬宝珠高欄と相輪を載せ、相輪上部と上層屋根の四隅を宝鎖(ほうさ)で繋いでいる。

このような形式の塔を「大塔」と呼んでいる。根本大塔も大塔形式であるが、昭和12年(1937年)に鉄筋コンクリート造りで再建されている。

木造の大塔は、西塔の他に根来寺の大塔が現存するのみである。

大塔形式を小規模にした建物が「多宝塔(たほうとう)」と考えられている。

大塔、多宝塔共に真言宗独特の建物形式であるが、多宝塔は大塔と異なり全国に多数の残存例がある。

大規模のため資金や部材、労力が膨大にかかる大塔に比べ、高い技術が必要なものの比較的手軽に建てられる多宝塔が、大塔に代わり普及したと考えられている。

柱は、外陣に20本、内陣に12本、中心に4本合計36本に中心柱を加えて金剛界37尊を象徴している。

本尊は、金剛界大日と胎蔵界四仏(開敷華王(かいふけおう)如来、宝幢(ほうどう)如来、天鼓雷音(てんくらいいん)如来、無量壽如来)の五仏が安置されており、これにより「金胎両部不二」の教義が示されている。

来迎壁背面には、一対の迦陵頻伽(がりょうびんが 上半身が人、下半身が鳥の想像上の生き物)と蓮池が描かれており、阿弥陀の浄土を表わしていると考えられる。

南紀徳川史によると、天保4年12月華岡隨賢(青洲)は、西塔前の石燈籠2基と燈油料として金50両を正智院取次で寄附している。

西塔前の石燈籠には、正智院第40世 良應とその兄である華岡隨賢の名前が刻まれている。

南海高野線高野山駅から南海りんかんバスで「金堂前」下車、徒歩10分。中門前に駐車場がある。

![]()

活物窮理の碑は、和歌山市の和歌山県立医科大学校内にある。

東門を入り、すぐ北にある高度人材育成センター横の庭園内に設置されている。

石碑には、次のように記されている。

(表面)

活物窮理

青洲華震書

(裏面)

昭和三十九年十月十三日建之

医聖華岡青洲先生顕彰会

施工 京都 柴田石材

左手前に設置された説明用の碑には、次のように記されている。

活物窮理の碑

医聖華岡青洲先生(一七六〇ー一八三五) 名は震 青洲と号す

紀の川筋那賀町平山の医家に生る

二三才京都に出で修学三年 内外合一活物窮理の原理に到達す

研鑽二〇余年ついに全身麻酔薬 通仙散を発明し 一八〇五年旧一〇月一三日世界に先んじて乳癌の無痛手術に成功した

ここに於て華岡流外科大いに起り日本全土から数千の門弟教えを請い病者が雲集した

紀州侯の懇望を謝辞して生涯平山に住み月の半分を城に通勤した

今や先生の名世界に知られ米国シカゴ市の栄誉館にまつられている

先生の生誕二〇〇年に当り顕彰会発足し 今日この記念碑を卜して先生ゆかりの城を仰ぐ地に活物窮理の碑を建て 永く先生を敬慕し偉業をたたえ 後学の指針とする

「活物窮理(かつぶつきゅうり)」とは、

「治療の対象は生きた人間であり、それぞれが異なる特質を持っている。そのため、人を治療するのであれば、人体についての基本理論を熟知した上で、深く観察して患者自身やその病の特質を究めなければならない」

という教えである。

紀の川市の 青洲の里 春林軒にも、華岡青洲像とともに「活物窮理の碑」が建立されている。

![]()

合水堂 華岡流外科顕彰碑は、大阪市北区中之島にある。

石碑には、次のように刻されている。

(北面)

合水堂

華岡流外科顕彰碑

(南面)

華岡青洲は、全身麻酔薬「通仙散」を創製後、

一八〇四年世界で初めて全身麻酔による乳ガンの

摘出手術に成功しました。そして、和歌山に医学塾兼

病院として「春林軒」を創設し、一八一六年大阪中之島

に末弟野の鹿城が分塾「合水堂」を開設しました。

鹿城が亡くなり、さらに青洲没後、一八三七年、

青洲の養子である南洋が大坂へ移り、「合水堂」を

支えました。

華岡流外科の門人数は、現存する「門人録」に

よれば、一七八〇年から一八二二年の間に、総勢

約二二〇〇人になります。最先端の医学知識、医術を

求めて、全国各地から集まった医師の半数は「合水堂」

で学んだと推察されます。

「合水堂」は、上方文化の中心でもあった大阪から

情報を発信して、わが国の医学の発展への大きな業績

を遺しました。

二〇一五年は南洋の没後一五〇年、二〇一六年は

「合水堂」開設二〇〇年にあたります。

この顕彰碑の建立によって、華岡流医術の歴史が

末永く伝えられることを願っています。

建立 華岡青洲弟鹿城末裔

日本医史学会

協賛 日本麻酔科学会

後援 第二九回日本医学会総会二〇一五関西

二〇一五年四月吉日

華岡鹿城(1779-1827)は、江戸時代後期の医師である。

名は、文献、字は子徴、通称良平、鹿城(ろくじょう)のちに中州と号した。

安永8年(1779)、華岡青洲の末弟として、紀伊国那賀郡名手庄西野山村字平山に生まれた。

寛政8年(1796)京都に出て、吉益(よします)南涯に古医方、佐野山陰に儒学を学び、文化元年(1804)帰郷して、華岡青洲から華岡流外科を習得した。

文化元年(1804)10月13日に、石碑に書かれているように、青洲の全身麻酔による乳ガン手術が行われている。

鹿城は、青洲の薦めで和泉堺の少林寺町に開業し、文化13年(1816)大坂中之島に移り、堂号を合水堂(がっすいどう)とした。外科手術の評判が高く、後身の指導にも尽力している。

文政10年(1827)4月28日郷里で病没。(享年49)

→ なにわ大坂をつくった100人 第24話 華岡鹿城

![]()

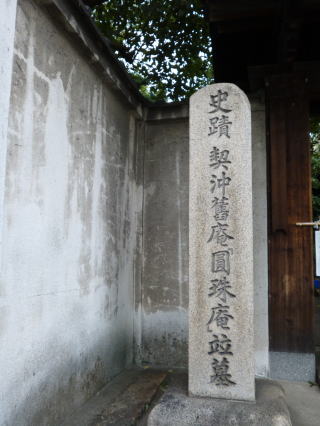

円珠庵(鎌八幡)は、大阪市天王寺区にある真言宗豊山派の寺院である。

山号は雪光山で、本尊は十一面観音を祀っている。

寺伝によると、大坂冬の陣で真田幸村が陣所を構えたところで、幸村が鎌を打ちつけ、鎌八幡大菩薩と称して祈念したところ、大いに戦勝を上げたといわれる。

その後、元和元年(1681年)に国文学者契沖が居を定め、泉州泉郡万町村(現和泉市)の養寿庵を移転し円珠庵と号したのが起源である。

契沖は、高野山で修行した後、摂津生玉の曼荼羅院住職、妙法寺住職となり、元禄3年(1690年)当庵に隠居した。

元禄14年(1701年)に亡くなるまで、当庵で多数の日本古典研究書を記し、その研究が、本居宣長などに継承され、国学として大成した。

寺は昭和20年(1945年)戦火で罹災したが、昭和30年に再建され、境内は契沖の墓とともに国の史跡に指定されている。

境内には、契沖の梵語の師であった延命寺の開山浄厳の碑、医家華岡青洲一族の墓碑もある。

華岡青洲一族の墓には、青洲の弟の華岡鹿城の碑や南洋の墓などがある。

頭痛、ぜんそく等の病根断に霊験のある寺として知られ、また「鎌八幡」の祈祷所として必勝を願う多くの人が訪れる。

1月25日には、契沖忌が行われる。

JR大阪環状線玉造駅下車、徒歩13分。

| 華岡青洲関係年表 | ||||

| 年号 | 西暦 | 年齢 | 青洲関係年譜 | 医学史等関係年譜 |

| 慶安2年 | 1649 | 蘭館医カスパル来日 | ||

| 宝永3年 | 1706 | 楢林鎮山「紅夷外科宗伝」 | ||

| 日本近代外科の夜明け | ||||

| 享保17年 | 1732 | 永富独嘯庵 出生 | ||

| 寛保元年 | 1741 | 根来東叔「人身連骨真形図」 | ||

| 寛延3年 | 1750 | 青洲の師 吉益南涯と 大和見立 出生 |

||

| 宝暦3年 | 1753 | 吉益東洞「薬徴」 | ||

| 宝暦4年 | 1754 | 山脇東洋 日本で初めて 人体解剖を行う |

||

| 宝暦9年 | 1759 | 山脇東洋 「蔵志」 | ||

| 宝暦10年 | 1760 | 1 | 華岡青洲 出生 | |

| 宝暦12年 | 1762 | 3 | 夫人 加恵(妹背家) 出生 | |

| 明和3年 | 1766 | 7 | 弟 治兵衛 出生 | |

| 明和4年 | 1767 | 8 | 伊良子光顕「外科訓蒙図彙」 | |

| 安永2年 | 1773 | 14 | 杉田玄白ら「解体約図」 | |

| 安永3年 | 1774 | 15 | 杉田玄白ら「解体新書」 | |

| 安永4年 | 1775 | 16 | 弟 正智院良応 出生 | 蘭館医ツンベルク来日 |

| 安永8年 | 1779 | 20 | 末弟 良平(鹿城)出生 | 平賀源内 死去 |

| 天明2年 | 1782 | 23 | 青洲 京都に遊学する | |

| 天明3年 | 1783 | 24 | 小石元俊ら伏見で平次郎解剖 | |

| 天明5年 | 1785 | 26 | 青洲 京都から帰郷 父 直道 死去(64) |

|

| 天明6年 | 1786 | 27 | 大槻玄沢 蘭学塾「芝蘭堂」を開く |

|

| 天明8年 | 1788 | 29 | 中川修亭 青洲宅に寄宿 | 京都 大火 |

| 寛政3年 | 1791 | 32 | 中川修亭の協力で「禁方録」 「禁方捨録」を編集 |

|

| 寛政4年 | 1792 | 33 | 妹 於勝死去(31) | |

| 寛政6年 | 1794 | 35 | 人頭模型を製作する | |

| 寛政8年 | 1796 | 37 | 中川修亭「麻薬考」序文に 青洲の麻酔薬研究言及 |

|

| 寛政9年 | 1797 | 38 | 養子 準平(南洋) 奥家にて出生 |

|

| 寛政10年 | 1798 | 39 | 長女 小弁死去 | 三雲施薬院ら、男屍解剖 |

| 寛政11年 | 1799 | 40 | 母 於継 死去(64) | 伊良子光顕死去 |

| 寛政12年 | 1800 | 41 | 吉雄耕牛死去 | |

| 大失尚斎、伏屋素狄、 各務文献ら大坂で女屍解剖 生理実験実施 |

||||

| 享和元年 | 1801 | 42 | 長男 運平(葛城) 出生 | |

| 享和2年 | 1802 | 43 | 青洲 紀州藩に召され帯刀許可 | |

| 享和3年 | 1803 | 44 | 前野良沢 死去 | |

| 文化元年 | 1804 | 45 | 10月13日全身麻酔下で 乳癌摘出手術に成功 |

|

| 文化2年 | 1805 | 46 | 妹 小陸 死去(42) | |

| 文化5年 | 1808 | 49 | 次男 修平(鷺洲)出生 | 小石元俊 死去 |

| 文化6年 | 1809 | 50 | 門弟 赤石希苑 入門 | 桂川甫周 死去 |

| 文化8年 | 1811 | 52 | 三男 友三郎 死去 | |

| 文化10年 | 1813 | 54 | 紀州藩「小普請格医師」となる | |

| 文化11年 | 1814 | 55 | 門弟 千葉理安 入門 | |

| 文化12年 | 1815 | 56 | 杉田玄白 「蘭学事始」 | |

| 文化13年 | 1816 | 57 | 大坂中之島 合水堂 開く | |

| 文政2年 | 1819 | 60 | 紀州藩 小普請医師 | 各務文献 死去 |

| 文政6年 | 1823 | 64 | 蘭館医 シーボルト来日 | |

| 文政10年 | 1827 | 68 | 末弟 良平(鹿城)死去(49) 鹿城の子 積軒 出生 門弟 本間玄調 入門 |

大槻玄沢 死去 大和見立 死去 |

| 文政12年 | 1829 | 70 | 夫人 加恵 死去(68) | 蘭館医 シーボルト離日 |

| 天保3年 | 1832 | 73 | 長男 運平(葛城)死去(32) | |

| 天保4年 | 1833 | 74 | 紀州藩「奥医師格」 | |

| 天保6年 | 1835 | 76 | 10月2日 青洲 死去(76) | |

| 弟 正智院良応 死去(61) | ||||

| 天保7年 | 1836 | 弟 治兵衛 死去(71) | ||

| 天保8年 | 1837 | 本間玄調「瘍科秘録」 大塩平八郎の乱 |

||

| 天保9年 | 1838 | 緒方洪庵 適塾を開く | ||

| 弘化3年 | 1846 | モートン エーテル麻酔成功 | ||

| 安政4年 | 1857 | 門弟 中村順助入門 | ||

| 慶応元年 | 1865 | 養子 準平(南洋) 死去 | ||

| 慶応2年 | 1866 | 次男 修平(鷺洲) 死去 | ||

| 昭和39年 | 1964 | 和歌山県立医科大学に 「活物窮理の碑」建立 |

||

| 平成27年 | 2015 | 大阪市北区中之島に 「合水堂 華岡流外科顕彰碑」建立 |

(「近世日本医学と華岡青洲」「華岡青洲の医塾 春林軒と合水堂」ほか参照)

TOP PAGE 観光カレンダー

TOP PAGE 观光最佳时期