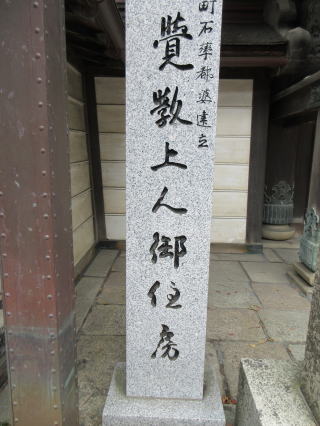

覚斅上人御住房石碑

覚斅上人御住房石碑は、和歌山県高野山遍照光院山門横にある。→ 遍照光院

石碑には、次のように刻されている。

(表面)

町石卒塔婆建立

覚斅上人御住房石碑

(裏面)

奥之院御廟前より慈尊院に至る町石道は當院の住職であった覚斅上人の発願によるものである

鎌倉時代の文永二年三月から弘安八年十月二十一日までの二十一年間に亘り勇猛不抜鐵金をもって

蕩(とろ)かすが如き白熱的信念を持って後嵯峨天皇 後桜町天皇を始め

殿上人 鎌倉将軍 執権等 宮武の人々や庶民に至るまで多くの賛助を募り結晶させた実に驚嘆に堪えざる鴻業である。

なおこの町石道は平成十六年七月「紀伊山地の霊場と参詣道」として世界遺産に登録された

祖師大師高野山開創千二百年の砌 覚斅上人を顕彰する為にこの碑を建立するものなり

平成二十七年四月二日 別格本山 遍照光院 第五十九世 道淳代

覚斅上人の発願による町石は、壇上伽藍から山麓の慈尊院の間に180基、壇上伽藍から御廟までの間に36基、合計216基が建立されている。

町石道は、昭和52年(1977)に国史跡に指定され、平成16年(2004)にユネスコの世界文化遺産に登録された。

町石卒塔婆は、花崗岩製で方柱状の石柱の上部が五輪塔の形態をしており、覚斅上人の願文には、町石の高さ一丈一尺(約3.3m)、広さ一尺(一辺約30cm)と記されている。→ 180町石

五輪塔の五つの部分(下から地輪、水輪、火輪、風輪、空輪)の正面にそれぞれ梵字が刻まれ、

地輪の梵字の下に、胎蔵(界)、金剛界の両部曼陀羅の仏尊を梵字一字で表した種子(しゅじ)(種字)及び壇上伽藍までの町数が刻まれている。→ 高野山町石及び刻銘資料

(入谷和也氏著「はじめての「高野七口と参詣道」入門」 参照)

昭和58年刊行の「金剛峯寺年譜」には、覚斅上人と町石について次のように記載されている。

| 天 皇 | 西 紀 | 年 号 | 月 日 | 事 歴 |

| 90代 亀山 |

1265 | 文永2 | 三月二十一日 | 覚斅(かくきょう)阿闍梨、京都鎌倉を勧誘し、慈尊院より奥院に至る二百十七本の町石卒塔婆の再興を発願 (弘仁七年、大師木彫の卒塔婆を御建立、其後朽損中絶) 後嵯峨上皇四基を御施入 |

| 91代 後宇多 |

1277 | 建治3 | 九月 | 覚斅阿闍梨勧立の町卒塔婆大成、文永二年より十二年にして成る。 梵字小川僧正真範。漢字世尊寺行能。 |

| 1285 | 弘安8 | 十月二十一日 | 町卒塔婆落慶大曼供、導師勝宝院道耀。 |

→ 町石道

TOP PAGE 観光カレンダー

TOP PAGE 观光最佳时期