![]()

紫式部歌碑は、滋賀県野洲市あやめ浜にある。

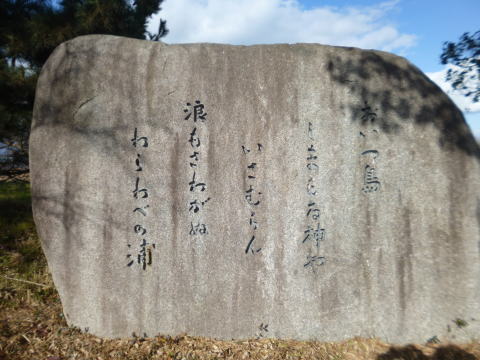

石碑には次のように刻されている。

(南面)

おいつ島

しまもる神や

いさむらん

浪もさわがぬ

わらわべの浦

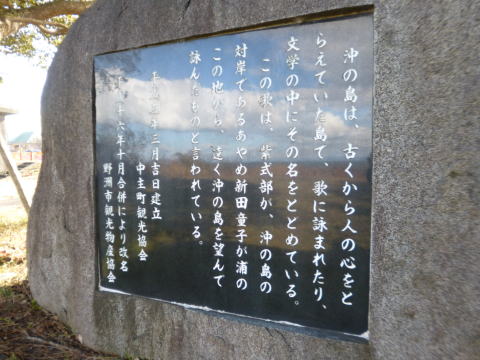

(北面)

沖の島は、古くから人の心をとらえていた島で、

歌に詠まれたり、文学の中にその名をとどめている。

この歌は、紫式部が、沖の島の対岸であるあやめ新田童子が浦のこの地から、

遠く沖の島を望んで詠んだものと言われている。

平成五年三月吉日建立

中主町観光協会

平成十六年十月合併により改名

野洲市観光物産協会

この歌は紫式部集に載せられており、次のように紹介されている。

みづうみに、おいつ島(注1)といふ洲崎に向ひて、

わらわべの浦(注2)といふ入海(いりうみ)(注3)のをかしきを、口ずさみに

おいつ島 島守る神や いさむらむ

波も騒がぬ わらはべの浦

(おいつ島を守っている神様が、静かにするようにいさめたのだろうか、

わらわべの浦は波も立たずきれいだこと)

「おいつ島」に老いを、「わらわべの浦」に童を思って趣向したものである。

紫式部が、父とともに越前に出向いて、その帰路に詠んだ歌である。

(注1)延喜式によると、蒲生郡に奥津島(おいつしま)神社がある。

現在、近江八幡市北津田町にある大島奥津嶋がそれだとすると、当地周辺の洲崎をいうものと考えられる。

(注2)現在地は不明であるが、大中之湖の東北方にある乙女浜かといわれる。「入海」は、入江のことである。

(新潮日本古典集成 「紫式部日記、紫式部集」 参照) → 紫式部ゆかりの地

野洲市観光ナビには、所在地の地図が掲載されている。

近江八幡市の百々神社にも、この歌の歌碑が建立されている。→ 百々神社 紫式部歌碑

紫式部の越前往還の折りの和歌

新潮日本古典集成「紫式部日記 紫式部集」では、「紫式部の越前往還の折り」の和歌として、次のように紹介されている。

| 番号 | 原 文 | 現 代 語 訳 | 備 考 |

| 1 | 近江の海にて、三尾が崎といふ所に、 網引くを見て |

白髭神社 紫式部歌碑 |

|

| 三尾の海に 網引く民の てまもなく 立ち居につけて 都恋しも |

三尾が崎で網を引く漁民が、 手を休めるひまもなく、 立ったりしゃがんだりして 働いているのを見るにつけて、都が恋しい。 |

||

| 2 | また、磯の浜に、鶴の声々に鳴くを | ||

| 磯がくれ おなじ心に たづぞ鳴く なが思ひ出づる 人やたれぞも |

磯の浜のものかげで、 私と同じようにせつなさそうに鶴が鳴いている。 一体お前の思い出しているのは誰なのか。 |

||

| 3 | 夕立しぬべしとて、 空の曇りてひらめくに |

||

| かきくもり 夕立つ波の あらければ 浮きたる舟ぞ しづ心なき |

空一面が暗くなり、夕立を呼ぶ波が荒いので、 その波に浮いている舟は不安なことだ。 |

||

| 4 | 塩津山といふ道のいとしげきを、 賤(しず)の男(を)の あやしきさまどもして、 「なほからき道なりや」といふを聞きて |

||

| 知りぬらむ ゆききにならす 塩津山 よにふる道は からきものぞと |

お前たちもわかったでしょう。 いつも往き来して歩き馴れている塩津山も、 世渡りの道としてはつらいものだということが。 |

||

| 5 | みづうみに、おいつ島といふ洲崎に向ひて、 わらはべの浦といふ入海のをかしきを、 口ずさみに |

紫式部歌碑 (野洲市あやめ浜) 百々神社 紫式部歌碑 |

|

| おいつ島 島守る神や いさむらむ 波も騒がぬ わらはべの浦 |

おいつ島を守っている神様が、 静かにするよういさめたためだろうか、 わらわべの浦は波も立たずきれいだことよ |

TOP PAGE 観光カレンダー

TOP PAGE 观光最佳时期