高野山奥の院

大河ドラマ べらぼう ゆかりの供養塔

![]()

松平定信供養塔は、和歌山県高野山奥の院24町石北西にある。

堀尾家供養塔 松江開府の祖 堀尾吉晴公墓所、海軍整備課予備練習生記念之碑の東で一段高い場所にあり、さらに東には弘法大師ごま石がある。

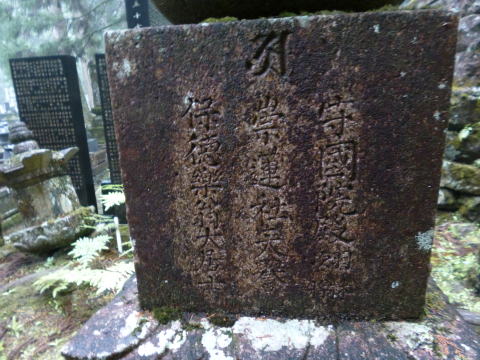

五輪塔地輪各面には、次のように刻されている。

(東面)

守國院殿羽林次将

(梵字) 崇蓮社天譽

保徳樂翁大居士

(南面)(梵字) 松平越中守定永

建之

(北面)(梵字) 文政十二年

丑五月十三日卒

松平定信(1758-1829)は、江戸時代後期の大名で、老中として寛政の改革を断行したことで知られる。

田安宗武の七男で、八代将軍徳川吉宗の孫にあたる。

安永3年(1774)奥州白川藩 松平定邦の養子となり、天明3年(1783)には養父定邦の跡を継いで白川11万石の藩主となり、従四位下越中守に昇進した。

藩の財政の立て直しや領民生活の安定化に尽力したことが評価され、老中田沼意次失脚の後、御三家と将軍家斉の実父 一橋治済(はるさだ)の推挙によって、老中首座(筆頭)となり、以降6年にわたり寛政の改革に取り組んだ。

寛政5年(1793)老中を退いた後、再び白川藩政に専念して、特に文武奨励に力を注いだ。

文化9年(1812)に家督を子の定永に譲った。

「今更に何かうらみむうきことも楽しきことも見はてつ身は」との辞世を残している。

松平定信の墓所は、東京都江東区白河の霊巌寺(れいげんじ)にあり、昭和3年(1928)国の史跡に指定されている。

霊巌寺にある墓石には「故白河城主楽翁公之墓」と刻されている。

紀州徳川家第9代 徳川治貞供養塔

![]()

紀州徳川家供養塔(八代重倫、九代治貞、十一代斉順、十二代斉彊)は、和歌山県高野山奥の院の25町石の東南にある。

墓石には向かって右から、観自在院殿、香嚴院、顕龍院殿、憲章院殿と刻まれている。

徳川治貞(1728-1789)は、紀州徳川家第9代藩主である。

享保13年2月16日紀州徳川家6代藩主 徳川宗直の次男として生まれる。幼名は、春千代、のち頼淳(よりあつ)。

松平頼邑(よりさと)の養子となり、宝暦3年(1753)伊予西城藩 松平家第5代藩主となる。

安永4年(1775)紀州徳川家8代藩主 徳川重倫(しげのり)が隠居すると、養子となり紀州徳川家9代藩主となった。

10代将軍徳川家治から一字を賜って、治貞(はるさだ)と名乗った。

人材の登用、倹約の奨励、和歌山京橋口の訴訟箱の設置などにより藩政の改革にあたった。

寛政元年10月26日死去。62歳。法号は、香嚴院殿三品前黄門心斎圓通。

墓所は、和歌山県下津町の長保寺にある。

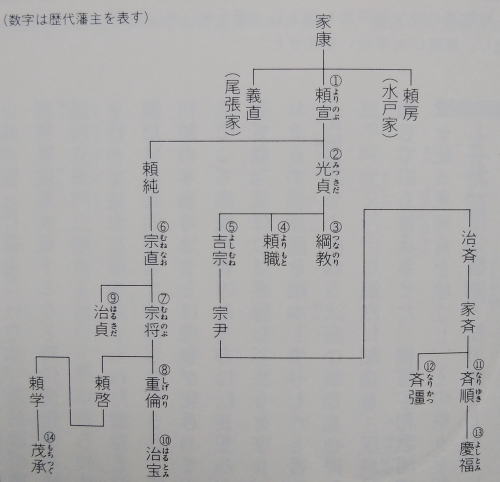

出典 紀州藩系図 図説和歌山県の歴史

![]()

遠江相良藩 田沼家供養塔は、和歌山県高野山奥の院31町石西にある。

加賀金沢 前田利長夫人供養塔の北側から、参道を西に入り、関宿城主 久世家供養塔の先の斜面上に位置している。

墓所には、角柱墓標1基、屋根付墓標1基、宝篋印塔1基がある。

写真向かって右側の角柱墓標各面には、次のように刻されている。

松江院殿休翁浄閑居士

(梵字)

榮珍院殿椿窓妙壽大姉

施主 武刕児玉郡若泉荘本庄町

内田七左衛門藤原吉房

元禄八乙亥年

三月廿一日建立

宿坊南谷大樂院

写真中央の屋根付墓標南面には、覺仙院、法雲院と刻されている。

写真向かって左の宝篋印塔各面には、次のように刻されている。

隆興院殿齒塔

天明八戊申年

七月廿四日卒

田沼氏

宿坊

大樂院

田沼家は、元は藤原氏(後に源氏に改姓)で佐野庄司成俊の後裔といわれる。

成俊六代後の壱岐守重綱が、鎌倉時代に下野国安蘇郡田沼邑に住んで、「田沼」と称した。

上杉家、武田家の家臣を経て、紀州藩初代徳川頼宜に仕えた。

その後、田沼意行(もとゆき)が、紀州藩から将軍になった徳川吉宗に従って江戸へ行き、旗本(小姓)として、600石を賜ったという。

宝篋印塔の隆興院殿は、田沼意次(おきつぐ)である。

田沼意次(1719-1788)は、意行の長男として生まれ、将軍側近として老中、相良藩初代藩主となった。

その後、将軍家治の死を契機に失脚し、天明8年7月24日に江戸で亡くなり、駒込勝林寺に葬られた。

![]()

顯徳院爪塚は、和歌山県高野山奥の院32町石北西にある。

松平(結城)秀康同母霊屋の西側に位置する。

高さ44cm、幅30cmの砂岩製墓石で、各面には次のように刻されている。

(木下浩良氏高野山学講座資料 参照)

(上面)

顕徳院爪塚

(左横面)

上野国館林城主従五位下

肥前守源朝臣武雅氏

之遺爪也明和六己丑三月

蔵焉

(右横面)

上野国館林城主従四位下行侍従

為右近衛将監源朝臣武元松平氏

松平武雅(1703-1728)(まつだいらたけまさ)は、江戸時代中期の大名である。

元禄16年に美濃(岐阜県)高須藩主松平義行(よしゆき)の次男として生まれた。

越智松平家の松平清武(きよたけ)の養子となり、享保9年(1724)家督を相続し上野(こうずけ)館林藩主(5万4千石)となった。

享保13年7月28日死去。(26歳)法名は顕徳院。

松平武元(たけちか)(1717-1779)は、江戸時代大名で老中。

享保元年に常陸(茨城県)府中藩主 松平頼明(よりあきら)の次男として生まれた。

上野館林藩主 松平武雅の養子となり、享保13年養父の家督を継ぐと同時に陸奥棚倉に移封となった。

奏者番、寺社奉行を経て、延享3年西の丸老中となり、館林にもどった。

延享4年老中、明和元年から15年間老中首座を務め、明和6年(1769)6万1千石に加増された。

徳川吉宗、家重、家治の三代の将軍に仕え、田沼意次と協力関係にあった。

安永8年7月20日64歳で死去。法名は大超院勇山。

TOP PAGE 観光カレンダー

TOP PAGE 观光最佳时期