高野口案内資料 応其小学校校区はこちら

![]()

高野口駅は、和歌山県橋本市高野口町にある。

明治34年(1901)3月29日に紀和鉄道名倉駅として開業した。

明治36年(1903)1月1日に高野口駅に改称された。

紀和鉄道は、明治29年(1896)に設立された鉄道会社で、五条和歌山間を建設運行していた。

その後、明治37年(1904)に関西鉄道に買収され、さらに明治40年鉄道国有法により国有化された。

明治から大正時代にかけて、同駅は高野山参詣の表玄関となり、駅前には旅館が建ち並び、人力車が行列をなして参詣登山口の九度山まで往復した。

大正4年(1915)4月1日から5月20日までの50日間、「高野山開創千百年記念大法会」が執行された。

その時の高野登山者の紀和鉄道での各駅の乗降者は次のとおりである。

高野口駅 27万1855人 橋本駅 8万5290人

妙寺駅 1万5179人 笠田駅 1万7883人

約7割の参詣者が高野口駅経由で、椎出、神谷の新高野街道を使って高野山に登っていた。

その後、大正14年(1925)に大阪から高野山への登山鉄道が開通し、参詣者は鉄道利用に変わっていった。

JR和歌山線高野口駅下車。

![]()

葛城館は、和歌山県橋本市高野口駅前にある。

木造3階建て、入母屋造りの旅館で延べ約323㎡で、明治時代後期の建築である。

千鳥破風と軒唐破風を3階本屋根の正面に取り付け、銅板葺の庇と正面が総ガラスとなっている。

内部は旅館営業当時そのままに残されており、明治大正時代の常連が残した看板(講中札)や竈などがある。

高野口は、明治34年(1901)に紀和鉄道名倉駅の開業以来、高野参詣の入り口となり、

葛城旅館のほか、東雲旅館、高島館、大仲館、水野館、富久屋、守内席、平野屋、増田屋、盛進楼、

九重館、全盛楼、笠本館、下村屋、福の屋、東屋、桃山館、橋詰館、布袋屋などが営業していた。

葛城館は、平成13年(2001)11月20日に国の登録有形文化財に指定されている。

JR和歌山線高野口駅下車すぐ。

![]()

地蔵寺は、和歌山県橋本市高野口町にある真言宗山科派の寺院である。

本尊は、地蔵尊大菩薩(石造)である。

創建は定かではないが、延宝5年(1677年)の大指出帳に地蔵寺の名が記されている。

この寺は、西隣にあった西福寺が座衆(元からの居住者)の寺であるのに対して、平(新たな居住者)の建てた寺だと伝えられている。

本堂の西側に、高さ2m、幅70~80cmの均斉のとれた優美な五輪塔がある。

正平11年・延文1年(1356年)名倉村の有力農民層であった光明真言一結衆等が、西福寺境内に建立したが、明治初年廃寺となり、東隣の地蔵寺に引き継がれ現在地に移築された。

南北朝(吉野朝)時代のもので、和歌山県の重要文化財に指定されている。

当寺庫裡裏に元名倉村弁天の森にあったとされる石灯籠の円柱(直径25cm、高さ70cm)が保管されている。

中央に「光明真言講中」左右に「大道元年七月吉日」と刻まれている。紀伊續風土記では、「南朝に奉仕せし人の子孫等、当時の年号を用ふるを快とせずして、私に建てた号なるべし」と記され、南北期末に使われた私年号とされている。

JR和歌山線高野口駅下車、徒歩3分。

![]()

高野口乃湯は、和歌山県橋本市高野口町名倉にある。

令和6年(2024)12月に、木造平屋の古民家を銭湯に改修して開業した。

浴室は、別棟として新築されている。

別棟には、42度の主浴槽、ぬるめの炭酸泉、露天風呂、サウナ、水風呂がある。

営業時間は、午前10時から午後10時で、第2、第4火曜日が定休となっている。

JR和歌山線高野口駅下車、徒歩1分。来場者用の無料駐車場がある。

![]()

出世地蔵尊、殿の井戸は、和歌山県橋本市高野口町名倉にある。

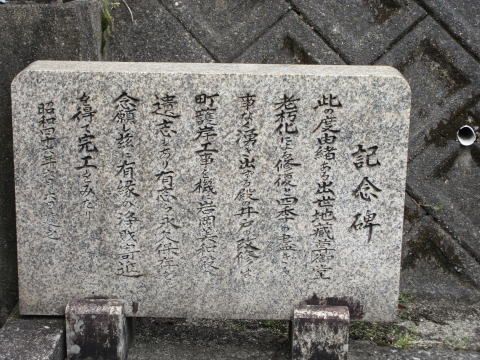

出世地蔵尊御堂の南側石碑には、次のように記されている。

記念碑

此の度 由緒ある出世地蔵尊御堂老朽化による修復と

四季の盡きる事なく湧き出ずる殿の井戸の改修は

町護岸工事を機に岩岡美和殿の遺志もあり

有志ら永久保存を念願し 茲に有縁の浄財寄進を得て完工をみたり

昭和四十六年六月六日建之

昭和6年(1931)刊行の高野口町誌には、次のように記されている。

名所旧蹟 四 殿の井戸

今の高野口停車場附近は往昔南朝の某氏の城を築きし所なりとの傳説あり。

又其の西南に當り 梢低き所に御殿の井戸なりと云ふ泉あり。

四時泉井湧出して絶ゆる事なし。里人之を殿の井戸と称す。

(伊都郡誌)

![]()

前田邸は、和歌山県橋本市高野口町にある前田家の店舗兼住宅として代々承継されてきた建物である。

江戸時代から薬種商を営み、大庄屋もつとめたこともある町家である。

屋号は、「辻本屋」で、これは旧大和街道と旧高野街道が交差する場所に建てられていたことに由来する。

初代 前田嘉助(1746-1815)は、薬種商で当時流行の石門心学を学び、その普及に努めた。

二代 前田文治郎(俳号・文鵲 1762-1847)は、先代の心学を継承するとともに、紀州俳諧の中興の祖とされる松尾塊亭の門人として「双松」の標号をうけたため、前田邸は「双松舎」とも呼ばれている。

六代 前田友次郎(1871-1935)は、奈良の出身で高野口郵便局長となり、地元の人々から敬愛された。

友次郎は、徳富蘇峰と親交があり、日露戦争に従軍記者として出向いた志賀重昂(しがしげたか)とも友人であった。

その縁で、日露戦争当時の乃木希典司令官が、「二〇三高地」の攻防で書いた「爾霊山」の詩が保存されている。

かつては、内部が無料公開され、土蔵の中には、江戸・明治時代の生活を偲ばせる品々が展示され、主屋と書院も見学できたが、現在は外観だけの見学が可能となっている。

主屋(江戸時代)、中書院(明治時代)、新書院(大正時代)の三棟が、国の有形登録文化財に指定されている。

JR和歌山線高野口駅下車、徒歩5分。西側に見学者用の駐車スペースがある。

金澤寿翁軒 → 金澤寿翁軒ウェブサイト

岡田織物 → 岡田織物ウェブサイト

山浦氏バラ園(山浦薔薇オープンガーデン)

山浦氏バラ園は、和歌山県橋本市高野口町大野にある個人のバラ園である。

山浦栄次氏の庭(約250㎡)で、20年以上栽培が続けられており、春と秋に公開される。

大輪の「マリアカラス」や花びらが黄から赤に変わる「チャールストン」、黄緑の「わかな」など約60種類300本がある。

公開期間中は、午前7時から午後6時まで、園内に入ることができる。

![]()

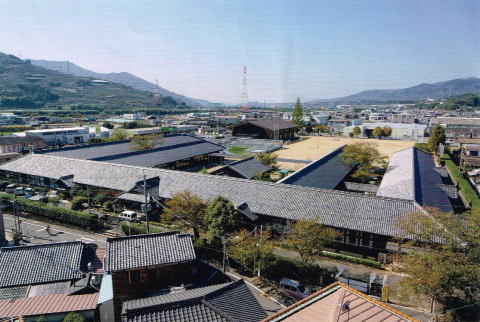

旧高野口尋常高等小学校校舎は、和歌山県橋本市高野口町にあり、現在も高野口小学校として利用されている。

同小の起源は、明治8年(1875年)に村学として開校し、明治9年又新(ゆうしん)小学校、明治18年名倉小学校、明治44年(1911年)高野口尋常高等小学校となった。

昭和12年(1937年)、四川合流による田原川跡地を利用して現在の地に木造平屋建て桟瓦葺きの校舎が建設された。

設計は和歌山県営繕課の藪本芳一が担当した。

小学校の北・東・南側には低い石垣と生け垣があり、正面門柱の内側に見える入母屋屋根の式台構えを思わせる正面玄関、瓦葺きの品格のある校舎である。

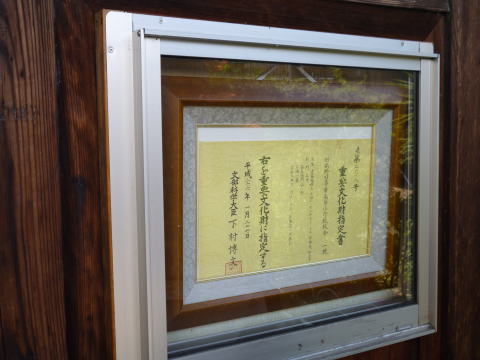

平成23年に耐震補強を含む改修工事が完成し、平成26年1月に重要文化財に指定されている。

![]()

垣花大師堂は、和歌山県橋本市高野口町にある。

「文政の頃(1818~1829)から弘法大師の徳を慕ってささやかなお堂を建てて信仰していた。」

現在のお堂は大正12年10月1700円を投じて改築されたものだと伝えられている。

石灯籠は文政10年(1827年)、今城千代吉が「五穀成就、国土豊穣、万家諸人繁栄、子孫繁栄」を祈願して建立した。

嵯峨天皇が高野参詣の際にこの垣花大師で一服したという腰掛石(嵯峨天皇みくるま石)がある。

紀伊続風土記の名倉村に「道ノ王石」として次のように記されている。

「村の南二町許 道の側にあり 長七尺五寸横一尺五寸 横にふしたり

石色青し 土俗傳へいふ 古 嵯峨天皇(これも宇多帝なるへし)高野行幸の時

此石上に立せ給ひし石故 上に王の字を彫りたりといふ

此石に登る者あれは 忽瘧疾を病むとて 人怖れて近づく者なし」

現在の石には、王の字は削落して見当たらない。

昔はここに参拝してから高野山を目指した。毎年3月21日に弘法大師御影供が行われる。

三叉路に立つ道標には、「左 こうやさんみち 右 すてんしょ(高野口駅のこと)」と書いた古い石塔が建っている。

![]()

名倉市場蛭子神社は、和歌山県橋本市高野口町名倉にある。

現地の由緒書きには、次のように記されている。

由 緒 名倉(藏)市場蛭子神社

当社は、名倉市場を守護するために祭祀された神社です。

名倉村は、高野山領荘園で最古の官省符荘の中で中心的な村落であり、

市場は遅くとも鎌倉時代から開設され、荘内の交易の中心的な存在でした。

江戸中期の葛城修験者の回行地の記録に、「エビス名藏ノ町」とあり、

市場蛭子神社が聖地の一つで、古来市場では、市祭が修験者によって実施されていたことの名残りです。

大正元年八幡宮へ合祀の後、しばらくして町内で風邪ひきが流行し蛭子神社を祭らなければいけないとなり、

八幡宮から再び社をこの場所にお迎えし、えびす講でお祭りすることになりました。

毎年一月九日(宵戎)、一月十日(本戎)は「名倉市場えびす」として大勢の参拝者で賑わい、

商売繁盛、家内安全など開運の願い事を叶えてくれる福の神として親しまれています。

JR和歌山線高野口駅下車徒歩5分。

![]()

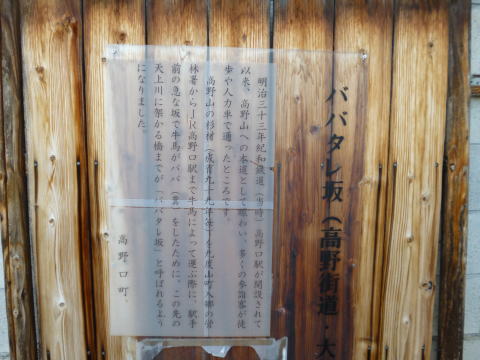

ババタレ坂は、和歌山県橋本市高野口町にある。

現地の案内板には、次のように記されている。

ババタレ坂(高野街道・大和街道)

明治33年紀和鉄道(当時)高野口駅が開設されて以来、

高野山への本道として賑わい、多くの参詣客が徒歩や人力車で通ったところです。

高野山の杉材(成育九十九年毎)を九度山町入郷の営林署から

JR高野口駅まで牛馬によって運ぶ際に、駅手前の急な坂で牛馬がババ(糞)をしたために、

この先の天井川に架かる橋までが、「ババタレ坂」と呼ばれるようになりました。

高野口町

![]()

瀧の井は、和歌山県橋本市高野口町にある。

伊都郡誌には、次のように記されている。

「大字名古曽(なぐす)字浦の段にあり。

清水盛に湧出し、附近の人飲料水に供する外、田畑に灌漑す。

この附近に瀧井寺と称する寺院あり。今北名古曽に移る。

昔は本堂の外三坊あり。本堂には薬師如来を安置せり。

高野山の葛城先達毎年此処にて七日間の水垢離をなして後復山する例なりしといふ。」

瀧の井戸は、昭和62年9月に和歌山県の紀の国名水として指定を受けている。

![]()

高野口パイル織物資料館は、和歌山県橋本市高野口町にある。

パイル織物は、「アザラシの毛皮に似た布地」ということから、別名シール織物、シールメリヤスとも呼ばれ、織物の基布に、毛(パイル糸)が織り込まれている特殊な有毛布地である。

この資料館は、高野口周辺のパイル織物の歴史や現代の織物について紹介する施設で、紀州繊維工業協同組合が、パイル織物誕生110周年を記念して昭和61年(1986年)に開館した。

伝統工芸の「再織(さいおり)」やシールメリヤスなどのほか、新幹線のシートカバーなどの製品が展示されている。

再織は、パイル織物のルーツで、明治10年高野口の前田安助によって考案された。

明治20年代には、神戸の外国商館からカーテン、テーブルクロス、壁掛等の注文を受け、アメリカに輸出して好評を博した。

その後機械化の波に推され衰退したが、昭和58年から先端技術の導入した近代化が進み、あらたな再織として、ファッション雑貨、インテリア用品などが作られている。

JR和歌山線高野口駅下車、徒歩2分。

![]()

![]()

庚申山高野口公園は、和歌山県橋本市高野口町にある。

もとは、旧荘官、亀岡氏の持山で、明治26年(1893年)に当時の名倉村に寄付した。

明治43年(1910年)の町制実施により、庚申山は高野口町の所有となり、公園化の整備が進んだ。

戦時中は、一時荒廃したが、桜樹が植えられ桜の名所として知られ、山上の展望台からは紀ノ川流域を望むことが出来る。

昭和31年(1956年)に高野口駅の南西にあった八幡神社が庚申山に移転した。

本殿は、春日造銅板葺総桧白木造りで、主祭神として、誉田別命、皇大神、天児屋根命を祀っている。

JR和歌山線高野口駅下車、徒歩5分。

田原川踏切

昭和7年(1922)8月、高野町議会に四川合流の提案が出された。

これは、政府の補助金を仰ぎ、田原谷川、盲川、東谷川、宮谷川の四川を合流して、嵯峨谷川に合流させるという内容で、

高野口町の中心街にあった天井川の流路を変更するものである。

工事は昭和8年(1923)から開始し、昭和10年(1935)に完成した。昭和11年に昭生(しょうぶ)川と命名された。

廃川の敷地は、町が譲り受け、高野口小学校用地や道路用地となった。

![]()

不老山瀧井寺は、和歌山県橋本市高野口町にある。

境内には、「弘法大師不老水 瀧井之跡」の石碑が建てられ、次の説明文がある。

不老の瀧井旧蹟

弘法大師、高野山開創の砌、八町四方の伽藍でありし名古曽廃寺に錫を留め万民の浄福を祈りて、

薬師如来の実像を刻み、身とこころの病患を癒やす不老の浄楽を残せりと伝う。

本堂前には「瀧井寺再建の疏」の石碑があり、次のように刻されている。

不老山瀧井寺は、弘法大師高野山開創の砌、錫を名古曽廃寺に留め、

佛縁深きこの地に不老の清水のあることを教え、薬師如来の霊像を刻みて、

住民の長寿と平安浄福を祈りし霊蹟なり。

長徳4年(998年)祈親上人定誉四十二歳の時、この地を尋ね厄除けの護摩を修せし文献と共に、

その霊験は長く伝承され来るも天災兵乱の災禍により当時の面影を偲ぶに由なく、

一宇を残せしも、明治維新の廃佛棄釈(毀釈)の法難により無住となる。

爾来幾度か修復を重ね護持に尽力し来れるも、荒廃の度ついに改修の及ぶ能わざるところとなりけり。

この度、先祖菩提、子孫浄福、郷土発展を憶念せし檀徒の熱願が熟し、

本堂並びに庫裡再建の浄業を達成するに至る。佛天の冥護、期して待つべきものあり。

ここに、再建の素懐を誌し、御寄進功徳主の法名を刻み、霊蹟の永く伝えるものなり。 合掌

昭和六十三年三月吉祥日

瀧井寺兼務住職 大僧正 谷本 嘉隆

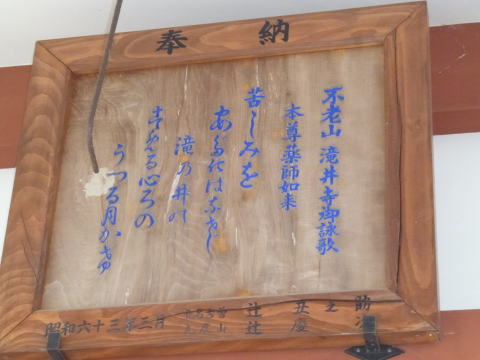

本堂には、瀧井寺御詠歌の額が奉納されている。

本尊薬師如来

苦しみを あだにはなせじ 滝の井の すめる心ろの うつる月かげ

![]()

住吉神社(住吉大神宮)は、和歌山県橋本市高野口町名古曽にある。

祭神は、表筒男命(うわつつのおのみこと)、中筒男命(なかつつのおのみこと)、底筒男命(そこつつのおのみこと) 他二神である。

社伝によると、天正10年(1582)織田信長の高野攻めの時に、織田方の武将 松山庄五郎(松山新介重治)が、名古曽城に在陣の時、戦勝を祈願して、堺の住吉神を当地に勧請したものである。

社殿は、住吉造りの形式を具えている。

紀伊続風土記の北名古曽村の項に、次のように記されている。

住吉大明神社 境内周五十八間

天照皇大神 春日大明神 相殿

末社 神功皇后社 辨財天社

村の北にあり境内に古木多く舊社と見えたり

拝殿南側には、小北稲荷明神、天満宮、金刀比羅宮が祀られている。

大祭は7月31日で、宵宮とあわせて多くの参拝者が訪れる。

JR和歌山線高野口駅下車、徒歩10分。

![]()

名古曽廃寺(なこそはいじ)跡は、和歌山県橋本市にある和歌山県指定史跡である。

そこには「護摩石(ごまいし)」と呼ばれる大きな石が残されている。

かつて、祈親(きしん)上人が、この場所で護摩を修したとの言い伝えによりこの名がある。

この石は、長さ223cm、幅133cmで、中央に直径44cmの心柱をうける孔があり、さらにその中に仏舎利をおさめる孔がある。

これは、古代寺院の塔の心柱をすえる心礎と呼ばれる礎石で、平成元年度の発掘調査によって、一辺が約9mの規模を持つ塔跡であることが確認された。

平成2年度の発掘調査によって、塔跡の西側から東西約15m、南北約12mの規模の金堂跡が確認された。

これにより東に塔、西に金堂を配置する法起寺式伽藍配置であったことが明らかになった。

こうした発掘調査に基づき、現地に基壇や礎石が復元され、史跡公園として整備されている。

史跡 一里松

和歌山城の京橋から10里目の松が植えられていた。

昔から、「10里四方ところ払い」といい、罪人はここで解き放たれた。

陸奥宗光の家族もところ払いとなった。

松は、戦時中に伐採され、新しい松が植えられている。

![]()

名古曽廃寺跡の北東約200mにある一里山の丘陵地(名古曽墳墓)は、県史跡に指定されている。

昭和38年(1963年)10月13日、高さ23.1cm・幅27.6cmの三彩骨蔵器(国の重要文化財)が、滑石製石櫃(いしびつ)に収められた状態で出土した。発掘者は、名古曽の梅谷博男氏である。

奈良時代の典型的な薬壺形骨蔵器であり、蓋、身ともに緑、白、褐(かち)の三色の釉がかけられている。

全体に褐色が強いのは胎土に鉄分を含んだあらい土を使い、さらに一般の緑釉陶器等より高温で焼き上げられたからである。

形は中ふくらみの豊満の形で、色彩、光沢の鮮明さと大きさから奈良三彩の一品とされ、わが国考古学・陶芸史上貴重な存在である。

埋納土坑の須恵器から8世紀後半に成人男子火葬骨を葬ったものと考えられている。

実物は、京都国立博物館で保管され、橋本市産業文化会館にレプリカが展示されている。

出土地址には、石碑が建てられている。

![]()

引の池応其上人五輪塔は、和歌山県橋本市高野口町にある。

引の池は、高野口町応其の西北にある橋本市最大のため池である。

天正17年(1589年)に応其上人の主導によって築造され、現在も応其、伏原、名古曽一帯を灌漑している。

堤高13.5m、堤長187m、総貯水量19万㎥、満水面積は6haである。

引の池の名の由来は、もとあった「鐘の樋池」が潰れたため、新たに手前に引き寄せてつくった池なので「引の池」と呼ぶことにしたといわれる。

上池の西側土手を登ったところに応其上人の五輪塔がある。

一番下の地輪には、次のように記されている。

(正面) 天正十八年 木食応其上人 九月廿一日

(側面) 施主四ケ村 奉為息災謝 奉行西山勝家

西側には、寛政四年(1792年)建立の法華経一字一石がある。

応其上人

応其上人は、1537年近江国蒲生郡観音寺に生まれた。俗姓は佐々木順良(むねよし)といい、主家の大和の国高取城主の越智泉が没落したため、紀伊の国伊都郡相賀荘に移り住んだ。

37歳の時、出家して高野山に登り、名を日斎房良順のちに応其と改めた。

高野山では米麦を絶ち木の実を食べて13年間仏道修行を積んだため、木食上人と呼ばれた。

1585年豊臣秀吉が根来寺の攻略の後、高野山攻撃を企てた時、高野山を代表して和議に成功し、秀吉の信任を得て高野山再興の援助を受けた。

応其は、全国を行脚して寺社の勧進に努めたほか、学文路街道を改修し、紀ノ川に長さ130間(236m)の橋を架けた。橋本市の地名はこの橋に由来する。

和歌山県立伊都中央高等学校

和歌山市橋本市にある単位制の昼間・夜間定時制、通信制高校である。

2015年4月に伊都高等学校(1922年設立)と紀の川高等学校(1967年設立)を統合して開校した。

校舎には、「祝世界選手権金メダル スケートボード 四十住さくら」の懸垂幕がかけられている。

四十住さくら(2002年3月15日生まれ)は、岩出市在住の通信制の生徒で、2018年11月南京で開催された世界選手権で金メダルを獲得した。

条里制の遺構

条里制は、日本において古代から中世後期にかけて行われた土地区画制度である。

条理の基本単位は約109m四方の正方形である。

古代日本では約109mは、1町(60歩)にあたり、約109m四方の面積も同様に1町と呼ばれた。

この1町四方からなる基本単位を「坪」(現在の坪と異なる)と呼び、36坪を1里と呼んだ。

応其平野に、区画された跡や、「住吉坪」「市坪」「八の坪」などの地名が残っている。

条里制跡には、1町ごとに用水路が南北に紀ノ川まで通されており、引の池の用水を利用している。

伊都中央高校の敷地の東西距離は2町、応其小学校の敷地の東西距離は1町である。

参考地図(右側に条里制跡)

![]()

名古曽城館群、名倉城跡は、和歌山県橋本市高野口町にある。

橋本市名古曽は、紀ノ川の北岸の洪積台地上(標高85m)に位置している。

台地上を紀ノ川の支流、旧田原川が南北に流れて扇状地を形成している。

(名古曽城館跡 高尾城跡)

この旧田原川の東には高野山の領域型荘園である官省府荘を管理する政所一族の有力荘官、高坊氏、塙坂(はねさか)氏、小田氏らの城館跡がある。

平成7年(1995)の塙坂氏館跡の発掘で、空堀や土塁のほか、4棟の建物群、中国製青磁椀の破片が発見されている。

小字上ノ段には、名古曽城跡の石碑があり、裏面には次のとおり刻されている。

「天文年間塙坂出雲守秀信その子小右衛門久幸此処に居住す

紀伊続風土記畠山家譜 塙坂家由緒書に拠る

昭和三十九年三月 塙坂治郎五郎 建之」

(名倉城跡)

旧田原川の西の名倉には、政所一族の亀岡氏の館跡や、守護勢が駐屯した名倉城跡がある。

JR高野口駅西側周辺の小字は、「城跡(しろあと)」と呼ばれ、周辺約2万㎡が名倉城跡とみられており、

段丘下の「殿(とう)の井戸」は城の附属施設と考えられている。

「多聞院日記」によると、永禄10年(1567)、紀伊守護畠山秋高(昭高)が、根来寺の連判衆ら約3千人の兵を連れて名倉城に入城している。

JR和歌山線高野口駅下車すぐ。

![]()

四條畷地蔵尊は、和歌山県橋本市高野口町にある。

江戸時代後期、当地の浦之段阿弥陀寺は無住職となり、寺守りが歴代檀務の世話を継承してきた。

明治時代終り頃、八助が寺守りとして当地に住んでいたが、かつて行商先の河内四條畷河川敷で、

九死に一生を得る不思議な体験があり、その救い主が地蔵尊であることが、片時も忘れられなかった。

地元の人々の開運を思い、霊験に触れることを確信し、その後三度遷祀したが、昭和34年(1959)当地にこの地蔵尊を勧請した。

その後、子安開運の地蔵尊として地元の人々から尊崇されている。

JR和歌山線高野口駅下車、徒歩5分。

![]()

信太神社(信太五社大明神)は、和歌山県橋本市高野口町九重にある。

祭神は、天照大神、天津彦彦火瓊瓊杵尊(あまつひこひこほににぎのみこと)、饒速日尊(火明命)(にぎはやひのみこと)、神日本磐余彦尊(神武天皇)(かむやまといわれびこのみこと)、岩長比賣命(いわながひめのみこと)である。

大字田原、上中、下中、九重の総氏神で、神社の祭祀は四か村が分担して行っている。

創建については詳らかでないが、古文書では、天武天皇の白鳳三年(674年)に、役行者が葛城山で修行の際に、当社の塔内で誦経されたとある。

天元2年(979年)に拝殿、御供所、神庫、楼門を改造したという伝えがあり、このことから1300年前には、すでにこの神社が創建されていたと考えられている。

内鳥居に掲げられていた「信太神宮」の額面は、弘法大師空海の筆によるものと伝えられ、応永2年(1395年)まで神庫に保存していたというが、現在は紛失して不明である。

この神社は「おんごろ(土龍(もぐらのこと))の宮として近郷に名高く、神社の北隣にあった別当寺(神宮寺)から土龍(もぐら)封じの護符が出されていたが、寛政6年(1794年)の火災で別当寺が焼失して、このとき神社の宝物や古文書が失われた。

むかしから氏子の四か村には、土龍(もぐら)が生息していないと言い伝えられている。

境内には推定樹齢400年の樟樹の大木(樹高約25m)があり、昭和34年に和歌山県の天然記念物に指定されている。

この木は、江戸時代に書かれた紀伊続風土記にも書かれており、根元から胸高周囲が2.1mのクロガネモチの大木が癒合し、神秘性を現わしている。

JR和歌山線高野口駅から徒歩約45分。

新高野街道

明治大正期の高野参詣客は、高野口駅から、椎出、神谷の新高野街道を経て、高野山までお参りしていた。

宿場跡 清水館 守内館などが残されている。

紀北冷蔵跡

文化4年(1807)から昭和28年(1953)まで、葛城凍豆腐(天然凍豆腐)が生産されていた。

紀北冷蔵は、葛城峯での天然凍豆腐生産が終了した後も、人工冷凍で豆腐生産を続けた。

![]()

橋本市エコパーク「紀望の里」ひとと紀館は、和歌山県橋本市高野口町大野にある。

とれたて新鮮野菜、果物、花の直売所と露天風呂を併設した浴場がある。

直売所は、午前10時から午後9時まで開設している。

浴場のお湯は、隣接している広域ごみ処理場「エコライフ紀北」の余熱を利用しており、

午後1時から午後9時まで、一人300円で入浴できる。

JR和歌山線高野口駅から徒歩30分。

京奈和自動車道高野口インターから車で5分。来場者用の駐車場がある。

![]()

大日寺は、和歌山県橋本市高野口町にある真言宗の寺院である。

天女山 地蔵院 大日寺と称し、寺伝によると、嘉暦2年(1327) 鎮西八郎為朝公の末孫 大野城主 左馬源満範公が創建したという。本尊は、大日如来である。

昭和29年(1954)6月30日地藏尾山の崩壊により、本堂、大師堂が倒壊したが、昭和38年に護摩堂、平成16年に本堂などが再建された。

境内北側には、厳島神社がある。

伊都郡四国88ケ所の第7番札所となっている。

![]()

厳島神社は、和歌山県橋本市高野口町にある。

境内の案内には、次のように記されている。

嚴島神社

主祭神 市杵島比賣命(いちきしまひめのみこと) 八臂(はっぴ)の弁財天

配祀神 天照皇大神 誉田別命(ほんだわかえのみこと)

天児屋根命(あめのこやねのみこと) 倉稲魂神(うかのみたまのかみ)

豊臣秀吉

文治三年(一一八七)正月二十五日 鎮西八郎為朝(ためとも)の孫 第二代源満義(みなもとみつよし)が、紀州伊都郡(いとこおり)三上荘稲村(現在の高野口町大野)に城場所を見立て普請に取り掛り七月五日完成 初代城主として入城する。

嘉暦(き(か)りゃく)二年(一三二七)第十一代城主源満範(みなもとみつのり) 大野城の乾隅(いぬいすみ)に丘陵山を築き辯財天を勧請する。(現在の嚴島神社)

明治六年四月一日村社に列し大野村 氏子により護持し現在に至る。