![]()

薩摩島津家供養塔(重豪他)は、和歌山県高野山奥の院にある。

一段上の玉垣前には、史跡高麗陣敵味方供養塔がある。

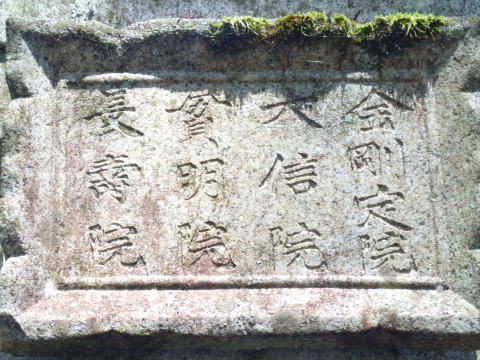

正面扁額には、長壽院、貫明院、大信院、金剛定院と書かれている。

正面鳥居の支柱裏面(北面)には、次のように刻されており、天保十年(1839)に墓所が整備されたことがわかる。

(西側柱)

参議在中将薩隅巳三國主琉球□領源朝臣□□建□

維時天保十季歳次己亥三月二十九日

(東側柱)

墓地改造摠知使

調所笑左衛門藤原朝臣廣郷

副使山田一郎左衛門平朝臣清安

玉垣区画内には、ひときわ高い三重層塔とともに、次の五輪塔、宝篋印塔が建立されている。

| 写真番号 | 供養者名 | 没年 | 法名 | 備考 |

| ① | 不詳 | 墓石銘文判読困難 | ||

| ② | 島津氏第17代 島津 義弘 |

元和5年 (1619) |

妙円寺殿 松齢自貞庵主 |

逆修塔 慶長14年(1609)建立 |

| ③ | 島津 久保 | 文禄2年 (1593) |

一唯恕参 大禅定門 |

宝篋印塔建立は 文禄3年 |

| ④ | 長壽院 | |||

| ⑤ | 島津氏第25代 薩摩藩第8代藩主 島津 重豪 |

天保4年 (1833) |

大信院殿 栄翁如證 大居士 |

|

| ⑥ | 島津氏第27代 薩摩藩第10代藩主 島津 斉興 |

安政6年 (1859) |

金剛定院 明覺亮忍 大居士 |

写真番号①の宝篋印塔は、被供養者不詳である。

正面扁額の貫明院は、島津義久の法名のため、島津義久供養塔の可能性がある。

島津義久(1533-1611)は、島津家第16代当主で、島津義弘の兄にあたる。

写真番号②の宝篋印塔は、島津義弘逆修塔である。

「紀伊國金石文集成ー続編」「戦国武将と高野山奥之院 石塔の銘文を読む」によると、次のように刻されている。

慶長十四年己酉六月十一日

為法????筑前

???????法

躰安穏信心法主息災

延壽抜苦得樂??

?以現當二世所願

成就也

嶋津薩摩守藤原朝臣義弘

島津義弘(1535-1619)は、島津氏第17代当主で、豊臣政権下で文禄の役、慶長の役の二度の朝鮮出兵に参戦している。

写真番号③の宝篋印塔は、島津久保塔で、次のように刻されている。

文禄三年甲午

為一唯恕参大禅定門

四月八日立之

島津久保(1573-1593)は、島津義弘の次男で小田原征伐や文禄の役に参陣した。

文禄2年9月8日に朝鮮の巨済島で病死した。

写真番号④の五輪塔地輪には、爲長壽院の文字が読みとれる。

島津家関連の「長壽院」として、次の二名の可能性がある。

④ー1 松平定行妻

島津朝久と帖佐屋地(島津御屋地)の娘(次女)で、慶長10年(1605)徳川家康の命により島津家久の養女として、松平定行に嫁いだ。

この婚儀は、家康の側室「阿茶局」と侍女たち十余人に執り行わせた(寛政重修諸家譜)もので、徳川家の肝入りで、徳川・松平家と島津家の和平協定として婚姻がなされた。

松平定行との間に定頼が生まれ、元和4年(1618)11月8日桑名にて没。法名は「長壽院殿月窓貞泉大姉」である。

④ー2 長寿院盛淳

長寿院(ちょうじゅいん)盛淳(もりあつ)(せいじゅん)は、護国山(ごこくざん)安養院(鹿児島県)の住持を務める傍ら、島津義久に仕えた。

子孫が、阿多姓を称したため、阿多盛淳、阿多長寿院とも称される。

盛淳は、後に島津義弘に力量を見込まれ家老に登用されると、善政を施し戦陣では数多くの手柄を立てた。

関ヶ原の戦いでは、本戦の前々日に薩摩(鹿児島県)から大垣城に駆けつけ、義弘はその参陣を大いに喜んだという。

戦いの当日、西軍の敗北が決定的になると、義弘は敵中突破を敢行し、伊勢街道を南下して撤退する。

猛追する東軍に対し、島津隊は「捨て奸(すてがまり)」で対抗し、副将を務めた義弘の甥 島津豊久らが烏頭坂(うとうざか)(上石津町牧田)で奮戦するものの、

義弘の本隊は、当地の牧田上野(まきたうえの)(上石津町牧田)で井伊直政に追いつかれた。

盛淳は、豊太閤から拝領した義弘の陣羽織を身に着け、「我こそは義弘也」と名乗って、主君の身代わりとなって従士と共に討死した。

この頃、徳川家康が追撃中止を命じたため、関ヶ原の戦いは終結した。

島津義弘は、昼夜を問わず時山(ときやま)(上石津町)から五僧(ごそう)(岐阜・滋賀の県境の峠)越えで保月(ほうげつ)を抜け、近江(滋賀県)へと逃れたとも、駒野(海津市南濃町)を経て近江や伊勢へ逃れたともいわれている。

千五百余といわれる島津隊のうち、義弘に付き従って薩摩に帰還できたのは、80ばかりであった。

岐阜県大垣市にある琳光寺本堂横に、「長寿院阿多盛淳之墓」と刻された墓石がある。

写真番号⑤と⑥の宝篋印塔2基正面には、それぞれ次のように刻されている。

(左側) 天保四癸巳年

大信院殿栄翁如證大居士

正月廿日終焉

(右側)金剛定院明覺亮忍大居士

大信院は、第8代薩摩藩主 島津重豪(しげひで)(1745-1833)で、積極的な開化政策を進め、蘭学興隆にも努めた。

娘の茂姫(広大院)が、11代将軍徳川家斉の正室となり、高輪下馬将軍と称される豪奢な生活で藩の財政は危機に瀕した。

第9代藩主島津斉宣が、近思録派を起用し、緊縮政策をとったため、

激怒した重豪は、天明8年(1788)樺山、秩父らの藩士に切腹、遠島などを命じ(「近思録崩れ」)、斉宣を隠居させて、孫の斉興を10代藩主とするともに、調所広郷を用いて藩政の再建を計った。

当地の鳥居には、「墓地改造摠知使 調所笑左衛門藤原朝臣廣郷」と刻されている。

金剛定院は、第10代薩摩藩主 島津斉興(1791-1859)である。

藩主時代に、財政改革が進められたが、幕府から清との密貿易を咎められ、責任者の調所広郷は服毒自殺をした。

密教に対する関心が高く、大覚寺の亮深から「亮忍」の法諱を授けられた。

→ 高野山奥の院 薩摩島津家石塔 薩摩島津家供養塔(四番石)

TOP PAGE 観光カレンダー

TOP PAGE 观光最佳时期