源義経 弁慶ゆかりの地

義経千本桜ゆかりの地

源義経ゆかりの地、弁慶ゆかりの地 義経千本桜ゆかりの地を紹介します。

![]()

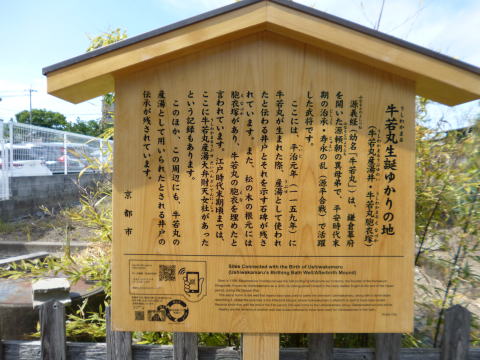

牛若丸生誕ゆかりの地(牛若丸産湯井・牛若丸胞衣塚)は、京都市北区紫竹牛若町にある。

源義経(1159-1189)(幼名「牛若丸」)は、鎌倉幕府を開いた源頼朝(1147-1199)の異母弟で、平安時代末期の治承・寿永の乱(源平合戦)で活躍した武将である。

当地には、平治元年(1159)に牛若丸が生まれた際、産湯として使われたと伝わる井戸とそれを示す石碑が残されている。また、後方に見える松の木の根元には胞衣塚(えなづか)があり、牛若丸の胞衣を埋めたといわれている。

江戸時代末期ころまでは、ここに牛若丸産湯大弁財天女社があったという記録もある。

京都市営地下鉄北山駅からバスで常徳寺前下車、徒歩5分。

![]()

知足山 常徳寺は、京都市北区にある日蓮宗妙顕寺派の寺院である。

本尊は十界曼荼羅である。

平安時代に創建された天台宗の知足院(ちそくいん)が前身で、当時は不動明王像、如意輪像、釈迦像の三尊を本尊としていた。

保元の乱(1156年)で、関白 藤原忠実(1078-1162)が次男 頼長を支援したため、後白河法皇の怒りを買い、忠実はその後この地に隠棲した。

平治の乱(1159年)で、源義朝が謀殺され、その側室であった常盤御前が当地に身を寄せたと伝えられている。

常盤御前が、今若と乙若の成長とともに、身籠っていた牛若の安産を祈願した地蔵菩薩(常盤地蔵)が、当寺に保存されている。

寺は、その後真言宗に改宗し、寛永5年(1628)に京の三大長者と謳われた後藤家の装剣金工を家職とした後藤長乗の外護を受け、佛性院日奥上人を開基として日蓮宗寺院として復興された。

源義経ゆかりの寺として知られており、令和7年(2025)には、本堂前に牛若丸像が設置された。

京都地下鉄北大路駅からバスで常徳寺前下車すぐ。参拝者用の駐車場がある。

→ 知足山 常徳寺

![]()

光念寺は、京都市北区にある浄土宗の寺院である。

本尊は、阿弥陀如来を祀っている。

源義経の母 常盤御前が牛若丸の安産を祈願して寄進した腹帯地蔵で知られる。

腹帯地蔵は、かつて地藏寺で安置されていたもので、1868年に地蔵寺と光念寺が合併し、現在に至っている。

![]()

常盤井は、京都市北区にある。

源義朝(1123-1160)の邸宅がこのあたりにあったと伝えられ、その邸宅に源義経(1159-1189)の母 常盤御前が住み義経を産んだともいわれる。

紫野周辺には、義経母子に関する伝承が多くあり、この碑が示す常盤井は京都の名水の一つである。

江戸時代の地誌によると、常盤御前に因んで名付けられたともいわれる。

寛文12年(1612)に建立された石碑には、次のように霊泉の功徳をたたえる内容が刻されている。

常盤井

清水宗善誌之

願以此功徳

平等施一切

同発菩提心

往生安楽国

寛文十二壬子歳

十月十五日

![]()

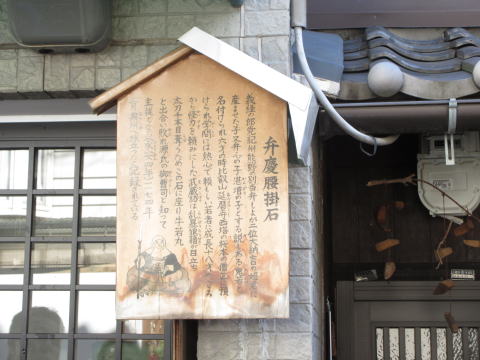

弁慶腰掛石は、京都市北区にある。

民家の裏庭に、弁慶が腰掛けたという大石がある。→ 弁慶の腰掛石

当地の案内板には、次のように記されている。

弁慶腰掛石

義経の郎党 紀州熊野の別当弁しよが二位大納言の姫君に産ませた子

又弁心の子湛*(かんどう)の子とする説もある *は、「増」の右上が「そいち」(並の上部分)

鬼若と名付けられ 六才の時 比叡山延暦寺西塔の桜本の僧正に預けられ 学問には熱心で頼もしい若者に成長

十八才のころから怪力を頼みにした武蔵坊は乱暴狼藉が目立ち 太刀千本目奪うためこの石に座り牛若丸と出合い敗れ御曹司と知って主従となる

(承安四年)一一七四年三月奥州へ旅立ったと記録されている

![]()

鞍馬寺は、京都市左京区鞍馬本町にある鞍馬弘教(こうきょう)の総本山である。

松尾山(しょうびざん)金剛寿命院(こんごうじゅみょういん)と号する。

開山当時は律宗、その後真言宗、天台宗となり、昭和24年(1949)に天台宗を離脱して単立寺院となった。

「鞍馬蓋寺(あんばがいじ)縁起」によると、鑑真の弟子 鑑禎(がんちょう/がんてい)上人が、宝亀元年(770)鞍を負った白馬の導きで当山に至り、毘沙門天を感得して草庵を結んだのが始まりである。

さらに延暦15年(796)、造東寺長官の藤原伊勢人(いせんど)が、観世音菩薩を祀る霊地を求めていたところ、貴船明神(きぶねみょうじん)の導きで当地に至り、観音像を刻んで毘沙門天の脇に安置し、伽藍を造営したのが現在の鞍馬寺の起源といわれる。

寛平年間(889-898)には、東寺の十禅師峯延(じゅうぜんじぶえん)上人が鞍馬寺の別当になり寺域が整備されて、中興の祖と言われている。

峯延上人が護摩の修行中、襲ってきた大蛇を法力で斃し、朝廷から賜った人夫がそれを切り刻んで龍ケ嶽に捨てたと伝えられ、これが「竹伐り会式」の起源となった。

朝廷武家庶民の幅広い信仰を集め、白河上皇や関白藤原師通(もろみち)の参詣や清少納言の来山などの記録が残されている。

山の精霊である天狗が住む山としても有名で、7歳から10年間東光坊で修行したと伝わる牛若丸(源義経)ゆかりの「息次ぎの水」や「背比べ石」などの史跡がある。

境内にある由岐神社の少し北、東光坊の跡地と言われる場所に源義経公供養塔が建てられている。

本殿金堂には、千手観音、毘沙門天、護法魔王尊が、月、太陽、大地をあらわして、三身一体(さんじんいったい)尊として祀られ、「尊天」と呼ばれる。

国宝の木造毘沙門天三尊像、鞍馬寺経塚遺物のほか、多数の寺宝を有しており、鞍馬寺霊宝殿に展示されている。

大正、昭和期の復興に努めた信楽真純(しんじゅん)(後に香雲と改名)が与謝野晶子の直弟子であったことから、昭和51年(1976)に晶子の書斎「冬柏亭(とうはくてい)」が移築され、与謝野鉄幹晶子夫妻の歌碑が建立されている。

叡山電鉄鞍馬線鞍馬駅下車、本殿金堂まで徒歩約30分。山門駅からケーブル利用で多宝塔駅下車徒歩5分。

![]()

鬼一法眼の古跡は、京都市左京区鞍馬本町にある。

叡山電鉄貴船口駅の東で、鞍馬小学校南の鞍馬街道沿いにある。

鬼一(きいち又はおにいち)法眼は、義経伝説に登場する法師陰陽師で、六韜(りくとう)兵法を伝授していたとされる。

朝廷に仕える安倍氏や賀茂氏などの陰陽師と違い、紙冠を被った法師の姿で陰陽道の祈祷に従事していたのが法師陰陽師である。

「義経記」によると、奥州にくだった義経が都にのぼり、武芸に長じて従者を形成する話が盛り込まれ、その中で鬼一法眼が登場する。

上洛した義経は、一条堀河に住む鬼一法眼という法師陰陽師が16巻の兵法の書を秘蔵していることを知って、屋敷に直接乗り込んだが、即座に断られた。

そこで法眼の娘と懇ろとなり、娘の手引きでこの兵法書をひそかに写し取った。

怒った法眼は、弟子を使って義経を殺させようとするが、逆に弟子は殺され、娘も嘆き悲しんで死んでしまうという物語である。

鬼一法眼は、御伽草子「判官都ばなし」や謡曲「湛海」にも登場し、浄瑠璃では「鬼一法眼三略巻」が有名で、歌舞伎でも上演されている。

叡山電鉄貴船口駅下車、徒歩3分。

![]()

首途八幡宮は、京都市上京区桜井町にある。

大分県宇佐市の宇佐神宮から八幡大神を勧請したのが始まりと伝えられ、誉田別尊(ほんだわけのみこと)(応神天皇)、比咩大神(ひめおおかみ)、息長帯姫命(おきながたらしひめのみこと)(神功皇后)を祭神とする。

もとの名を「内野八幡宮」といい、平安京の大内裏の北東に位置したため、王城鎮護の神とされた。

かつて、この地には奥州で産出される金を商っていた金売吉次(かねうりきちじ)の屋敷があったと伝えられ、源義経(牛若丸)は、奥州平泉に赴く際に、吉次の助け得て、ここで道中の安全を祈願して出発したといわれている。

「首途(かどで)」とは、「出発」を意味し、この由緒から「首途(かどで)八幡宮」と呼ばれるようになった。

このことから、特に旅立ち、旅行安全の神として信仰を集めている。

参道横には、源義経が奥州へ首途して以来830年になるのを記念して平成16年(2004)に建立された「源義経奥州首途之地」の石碑がある。

![]()

五条大橋は、京都市下京区河原町五条にある。

五条大橋は五条通(国道1号線)の鴨川に架かる橋で、牛若丸と弁慶が対峙したエピソードで知られており、橋の西詰には牛若丸と弁慶の石像が建立されている。

ただし、現在の五条通は、平安京の六条坊門小路にあたっており、これは安土桃山時代に方広寺大仏殿の造営に際し、平安京の五条通(現在の松原通)から大橋を現在地に建て替えたが、その後も橋の名前を「五条橋」としたことによる。

したがって、現在の松原橋が昔の五条橋にあたり、清水寺の参詣路であった。

牛若丸と弁慶の出会いの伝承は、謡曲「橋弁慶」、御伽草子「橋弁慶」、「義経記」などに見られ、対峙の場所や話の内容に違いがある。

謡曲、御伽草子では五条大橋が立ち合いの場所となっている。

「義経記」では、弁慶が刀を千組集めようとしていたところに牛若丸が現れる。五条天神で出合い、清水寺で斬り合う。

人形浄瑠璃 文楽の「鬼一法眼三略巻(きいちほうげんさんりゃくのまき)」五段目の「五条橋」では、牛若丸と武蔵坊弁慶との出会いが描かれている。

弁慶は、牛若丸に戦いを挑むが、散々にあしらわれ、ついに降参して主従関係を結ぶ場面で、次のように義太夫節が語られる。

「この弁慶に大汗かかす、汝は何者」

「ホホ我こそは、源牛若丸」

「したり、道理で大抵の人でないと思うた。今より後は御家来、コレ可愛がってくださんせ」

と頭を橋にぞ付けにける。

縁は重なる武蔵坊 今より三世の主従ぞと、約束長き五条の橋、橋弁慶と末の世に、語り伝えて絵にも描き、祇園祭の山鉾にも祝い、飾るは是とかや

(国立文楽劇場 第42回文楽鑑賞教室 五条橋 床本、鳥越文蔵監修 鬼一法眼三略巻 参照)

![]()

五条天神社(ごじょうてんじんしゃ)(五條天神(ごじょうてんしん))は、京都市下京区にある。

祭神として、大己貴命(おおなむちのみこと)、少彦名命(すくなひこなのみこと)、天照大神(あまてらすおおみかみ)を祀っている。

社伝によると、延暦13年(794)桓武天皇の平安遷都にあたり、大和国宇陀郡から天神(あまつかみ)を勧請したのが当社の始まりといわれる。

当初は「天使の宮」(天使社)と称したが、後鳥羽天皇の時代に「五條天神宮」と改めた。

創建のころは社域も広く、社殿も広壮であったが、中世以来度々火災に逢い、元治元年(1864)の蛤御門の変で社殿は焼失した。現在の社殿は、近年再建されたものである。

当社は古来、医薬、禁厭(まじない)の神として広く崇敬されている。

本殿前には、高さ約2mの「醫祖神之碑」がある。

例祭は毎年5月10日に行われる。

当社の西側にある東中筋通の通称「天使突抜(つきぬけ)通」は、「天使の宮」を突き抜けて通りがつくられたことから名付けられた。

「宇治拾遺物語」には、醍醐天皇のとき、近くのカキの木に仏があらわれた話が紹介されており、「源平盛衰記」には、文覚が流罪になる時、当社の鳥居の下に黄金を埋めたといって船頭を欺いた話が載せられている。

牛若丸と弁慶が、初めて出会ったゆかりの地とされ、北門横の案内板には、次のような説明がある。

(前略)

当社の名が著名になったのは 牛若丸と弁慶の最初の出会いが 当社の近辺だったことを記した「義経記」の文とそれに取材した能楽「橋弁慶」からである。

この五條天神に丑刻詣をした弁慶が 笛を吹きつつ歩く牛若を見つけて その腰の黄金造りの太刀を奪いにかかる所から両者の争闘が始まる。

敗北した弁慶が義経の家来となる機縁は当社に由来する。

童謡の「五條橋」は 鴨川に架かっていた大橋(現 松原橋の位置)だが、当社の東側に流れていた西洞院川の橋だという伝説がある。

秀吉によって橋が移されてから 平安朝以来の「五條大路の名も消え 東方の松並木から松原通り」となって現在に至る。

(松原京極郷土史会)

謡曲「橋弁慶」の冒頭では、次のように謡われる。

これは西塔の傍に住む武蔵坊辨慶にて候。

われ宿願の仔細あって、五條の天神(てんしん)へ、丑の時詣を仕り候。

今日満参にて候程に、唯今参らばやと存じ候。

(出典 註解謡曲全集 巻五)

![]()

橋弁慶山は、京都の祇園祭で巡行する山鉾で、牛若丸(源義経)と弁慶が五条大橋の上で戦う姿をあらわしている。

公益財団法人 橋弁慶山保存会が、維持保存を及び巡行を行っており、橋弁慶山町家では、弁慶牛若丸像が飾られる。

→ 京都祇園祭 橋弁慶山

橋弁慶山の弁慶は鎧姿に大長刀を斜にかまえ、牛若丸は橋の欄干の擬宝珠の上に足駄で立ち、片足を曲げ右手に太刀を持っている。

橋は黒漆塗で特に牛若丸の人形は足駄金具一本でこれを支えている。

弁慶と牛若丸の人形には、永禄六年(一五六三)大仏師康運作の銘があり、また牛若丸の足の鉄串には、「天文丁酉(一五三七)右近信国」の銘がある。

前懸(まえかけ)は藍地波濤に飛龍文様綴錦(つづれにしき)である。

胴懸の加茂葵祭行列図(かもあおいまつりぎょうれつず)綴織は円山応挙(一七三三~一七九五)の下絵と伝えられている。

水引は百子(からこ)文様の綴織、後懸(うしろかけ)は雲龍文様の刺繍である。

なお、この山は舁山(かさやま)で唯一籤取らずであり、古来後祭の先頭を行く慣わしである。

また町内保有の「黒韋威肩白胴丸(くろかわおどしかたしろどうまる)」は室町時代中期の作で重要文化財に指定されている。

「橋弁慶」は、佐阿彌安清(さあみやすきよ)作の謡曲で、弁慶はいかにして牛若の家来となったかを戯曲したものである。

「義経記」巻三の「弁慶洛中にて人の太刀をとりし事」「義経弁慶と君臣の契約の事」をもとに作られている。

![]()

佐女牛井之跡(さめがいのあと)は、京都市下京区にある。

佐女牛井(醒ケ井)は、京の名水の一つとして知られた。

源頼義((988-1075)がこの地に築いた源氏六条堀川邸内の井戸であったといわれる。

村田珠光(1423-1502)が将軍 足利義政に献茶した際にこの水を汲み、千利休(1522-1591)らも愛用したという。

第二次世界大戦中、堀川通の拡幅により井戸は消滅した。

当地の石標は、その井戸跡を示すもので、各面には次のように刻されている。

(東面)佐女牛井之跡

(南面)昭和四十四年九月建之

(西面)醒泉小学校創立百周年紀念事業委員会

(北面)源義経堀川御所用水と伝えられ足利時代既に名あり元和二年在銘の井戸枠とも

第二次世界大戦に際し昭和二十年疎開のため撤去さる当学醒泉の名は之に由来する

井筒雅風 記

源氏堀川館

源氏累代の居宅である源氏堀川館は、六条堀川にあり、現在の石標の位置は、館の南東隅にあたる。

中心の邸宅は六条堀川邸と呼ばれていた。

源頼義以来、義家、為義、為朝 義経らが拠点にした。

![]()

逆櫓の松跡は、大阪市福島区の関西電力病院北側にある史跡である。

現地の案内板には、次のように記されている。

逆櫓(さかろ)の松跡

「平家物語」の逆櫓の段によれば、一一八五年二月、源義経は、平氏を討つため京都を出発し、摂津国の渡辺、福島から、四国の八島(屋島)を船で急襲しようとした。

義経軍は、船での戦いはあまり経験がなかったので、皆で協議していると、参謀役の梶原景時が「船を前後どちらの方角にも容易に動かせるように、船尾の櫓(オール)だけでなく船首に櫓(逆櫓)をつけたらどうでしょう」と提案した。

しかし義経は「はじめから退却のことを考えていたのでは何もよいことがない。船尾の櫓だけで戦おう」と述べた。

結局逆櫓をつけることをせず、夜に入って義経は出陣しようとした、折からの強風を恐れてか、梶原景時に気兼ねしてか、それに従ったのは二百数艘のうちわずか五艘であったが、義経は勝利をおさめた。

その論争を行った場所が、一説によればこのあたりといわれている。この地には、江戸時代の地誌「摂津名所図会」によれば、幹の形が蛇のような、樹齢千歳を越える松が生えていたという。この松を逆櫓の松と呼んだ。

逆櫓の松は、近代に入るころには、既に枯れてしまっていたらしい。

大阪市教育委員会

人形浄瑠璃 文楽の「ひらかな盛衰記」は、「源平盛衰記」を平仮名にやさしく絵解きしたという意味で付けられた題名であるが、

角書(つのがき)(本名題の上に内容を示すタイトルを二行に割って書いてあるもの)には、「逆櫓松(さかろまつ)」「矢箙梅(えびらのうめ)」と書かれている。→ 生田神社 箙(えびら)

ひらかな盛衰記の「松右衛門内から 逆櫓の段」では、大きな松の前で立ち回りが演じられて次のように語られる。

涙に咽ぶ腰折松 余所の千歳は知らねども 我が身に辛き有為無情 老いは留まり若きは逝く

世は逆様の逆櫓の松と 朽ちぬその名を福島に 枝葉を今に残しける

![]()

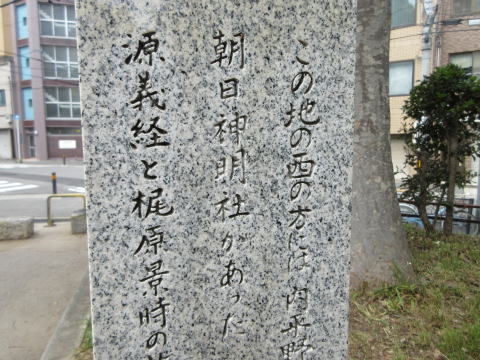

朝日神明社跡(坂口王子伝承地)は、大阪市中央区の南大江公園内にある。

石碑各面には、次のように刻されている。

(正面)朝日神明社跡

(右面)この地の西の方には内平野町および天満の神明社とならぶ大阪三神明の一つ

朝日明神社があった 熊野王子の一つである坂口王子の跡といわれ

源義経と梶原景時の故事で知られる逆櫓社とも呼ばれた

(裏面)平成十三年三月 大阪市建立

石碑横の案内板には、次のように記されている。

朝日神明社跡(坂口王子伝承地)

朝日神明社は、天慶年間(九三八~九四七)に平貞盛(たいらのさだもり)が創建したという。

天照皇大神(あまてらすおおみかみ)と倭比売命(やまとひめのみこと)を祭神とし、

朝日の社名は祭神の天照皇大神にちなむとも、社殿が東面していたためとも考えられている。

熊野王子のひとつの坂口王子の伝承地である。

当社は逆櫓社(さかろのやしろ)とも称されたが、これは源平合戦の際に、源義経と梶原景時が櫓のつけ方について論争したことに由来する。

江戸時代の難波(なにわ)二二社巡りのうちの一社である。

明治四〇年(一九〇七)三月までこの神崎町に鎮座していたが、現在は此花区春日出中に移座している。

旧地には狸坂大明神が鎮座している。

大阪市教育委員会

朝日神明社の江戸時代の図(カラー版)

「摂津名所図会」より

秋里籬島(舜福)著

丹羽桃渓画 寛政10年(1798)頃 出版

大阪メトロ長堀鶴見線 松屋町駅下車徒歩5分。

![]()

朝日神明社は、大阪市此花区春日出中にある。

祭神は、天照皇大神、倭比売命、春日大神、菅原道真である。

朝日神明社は、朝日・日中・夕日の浪速三神明の一つとして知られた朝日宮(東区神崎町)と皇太神社(此花区川岸町)を合祀したものである。

朝日宮(逆櫓社)は、天慶年間(938-946)に、平貞盛が創建したもので、「承平、天慶の乱」の後、朱雀天皇から、朝日宮という神号を賜ったという。

源義経は、平家追討の途次 朝日宮に戦勝を祈願した。

「一の谷」の合戦後、梶原景時との間で「逆櫓の論」があったが、義経は当社に祈願しているので戦勝疑いなしと景時の論を退け、平家討伐を果たした。

この時から、当社は一名逆櫓社(さかろのやしろ)と呼ばれることになった。

その後、豊臣秀吉も当社を厚く崇敬し、年々米百俵が寄進された。元和元年(1615)の大坂夏の陣に際し、真田幸村が当社に金色の采配を奉納して出陣したという。

皇太神宮は、古くから川岸町にあった。この川岸町はかつて南新田と言われたが、伊勢神宮の分霊を乞い受け神祠を造って新田の鎮守の社として奉斎していた。

皇太神社は、明治40年(1907)に朝日宮を合祀して「朝日神明社」と社号を改めた。

しかし、川岸町一帯は工業地帯として発展したため、昭和6年(1931)現在地に遷宮した。

昭和20年(1945)戦災のため焼失したが、本殿、幣殿、拝殿、手水舎が再建されて現在に至っている。

![]()

判官松伝承地は、大阪市西淀川区大野二丁目にある。

大野下水処理場北一号門横に石碑が建立されている。

源平合戦の文治元年(1185)、屋島へ向けて暴風の中を船出した源義経は、波浪のため当地へ押し流されたという。

そこで、当地の住吉大明神に海上安全を祈願したところ、嵐もやみ無事四国への渡航に成功し、平氏を討つことができた。

その時、記念に植えたと伝えられる松が、明治10年(1877)落雷で焼失するまで繁茂していたといわれる場所である。

![]()

![]()

住吉神社(大和田住吉)、判官松之跡碑は、大阪市西淀川区大和田五丁目にある。

判官松之跡碑横の案内板には、次のように記されている。

”判官松の由来”

平家物語巻第十一巻逆櫓の記述によれば

「元暦二年二月三日九郎大夫判官義経都をたって摂津国渡辺(今の堀江)より

ふなぞろへして八嶋へすでによせんとす、三河守範頼も同日都をたって

摂津国神崎(今の西淀川)より兵船をそろへて山陽道におもむかんとす」とある。

平家追討の軍勢は折からの台風の襲来にあい一時退避を余儀なくされ、陣を張ったのがこの地である。

その時義経はあらためて住吉大明神に海上安全の祈願をし一本の松の苗を手植えした。

それが「判官の松」の由来である。

亦一説に義経の軍が流れ着いた時、大和田の庄屋が鮒の昆布巻を献上しこまごまと生活の煩事を援助した。

喜んだ義経は食事の箸を地中に立てその意を天に示した。

どうしたことかみるみるうちに生きかえり松の葉に生長した。

尚この庄屋に「鮒子多(ふじた)」の姓を与えたとも伝えられている。

(大和田墓地に鮒子多家の塚と墓石が現存している)

爾来この判官の松は年と共に天を突き沖を往き交う船人たちに航海の指針として親しまれた。

明治十年雷火のために不幸にも焼失の災にあい

今はその大要を地元青年団が石に刻み後世に伝えている。

(中略)

平成十二年(二〇〇〇)

大和田郷土史会

石碑には、次のように刻されている。

(表面)

判官松之跡

大阪市長 坂間棟治書

(裏面)

史蹟判官松記要

元暦二年二月十六日判官源義経平家追討軍ヲ率イ大物浦ヲ厳ジテ四国ニ向フ

途中暴風雨ニ遭ヒ漂流シテ大和田浦ニ着岸ス

乃〇ノ地ニ陣シ海上安全を當村住吉大明神ニ祈願シ更ニ兵船ヲ整ヘ十八日未明順風ヲ利シテ征途ニ上ル

當時義経陣中ニ一松樹ヲ手栽シ以テ記念トナス

里人呼ンテ判官松ト云フ尓耒星霜七百年樹容壮麗西摂ノ一名勝トシテ遠近ニ著聞セラレシ而己ナラス

淀川尻ノ示票トシテ殊ニ船人ノ親シム所タリシニ惜ムヘシ

明治十年雷火ノ為ニ焼失ノ災ニ罹ル當時目通幹圓十尺〇

今茲昭和十六年十一月遺蹟ノ湮滅ヲ惧レ大要ヲ石ニ勒シ以テ後世ニ傳フト云尓

大和田青年團

![]()

鮒子多家の墓所(鮒子多姓の由来の記碑)は、大阪市西淀川区にある。

当地の石碑には次のように刻されている。

鮒子多姓の由来の記

平家物語巻第十一逆櫓の記によれば、遡ること八百九年元暦二年二月三日 源義経 平家追討のため

摂津国渡辺 今の堀江より船出したが台風に遭い 大和田に流れついた

義経は住吉神社にて航行の安全を祈願して松を植えた その松は判官松といわれ 明治十年に雷火の為焼失し記念碑が建てられている

判官松にまつわり義経は庄屋が献上した鮒の昆布巻の美味と奉仕を賞賛して庄屋に鮒子多の姓を与えた

平成六年九月吉日 鮒子多 直臣

![]()

史跡 鵯越の碑は、神戸市北区の神戸市立鵯越墓園南側にある。

鵯越墓園の南門入口に、市道夢野白川線(旧西神戸有料道路)の植え込みがあり、石碑には次のように刻されている。

(南面) 史跡 鵯越 神戸市

(東面) 昭和二十九年二月

(北面) この道は摂播交通の古道で源平合戦のとき 源義経がこの

山道あたりから一ノ谷へ攻め下ったと伝えられる

鵯越(ひよどりごえ)とは、播磨・摂津の境の一ノ谷(現、神戸市須磨浦の西)の北の山ノ手の呼び名である。

ヒヨドリが春秋にこの山を越すので「鵯越」の呼称が生まれたといわれる。

この山から一ノ谷へ下る断崖は急坂で「馬も人もよもかよひ候わじ」と言われた。

しかし元暦元年(1184)2月、一ノ谷に陣を構えた平氏を討つため、この山上に出た源義経は、この断崖を鹿が通るとの話を聞いて、

「鹿の通程の道、馬の通わぬ事あるべからず」と、ここを駆け下って平氏の背後をつき、源氏軍を勝利に導いたという。

一ノ谷の戦での「鵯越の坂落とし」として、よく知られている。

鵯越墓園

この墓園は、昭和6年(1931)から兵庫区御崎町、吉田町の墓地を移転するため、源義経の鵯越の戦跡として親しみを持たれている土地(当時の湊西区)に、

鵯越共葬墓地として昭和7年(1932)に創設され、昭和21年(1946)に湊西区から神戸市に引き継がれた。

当時の面積は、6.6haで、墓地の頂上には昭和7年に開眼式を行った大仏(高さ11.7m)と鐘楼がある。

その後、昭和38年(1963)から自然公園的な近代墓地として整備され、全体面積は207.6haとなった。

墓園内には、「義経 馬つなぎの松跡」もある。

![]()

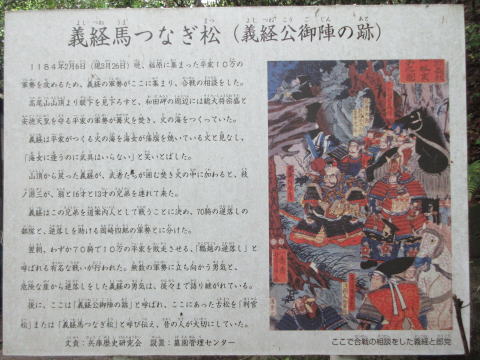

義経馬つなぎの松(義経公御陣の跡)は、神戸市北区の神戸市立鵯越墓園内にある。

高尾山の西側で、きりしま地区と鵯越合葬墓の中間に位置している。

墓園内の車道から約20m登った先に観音像があり、その左手30mのところに案内板があり、次のように記されている。

義経馬つなぎ松 (義経公御陣の跡)

1184年2月6日(現3月26日)晩、福原に集まった平家10万の軍勢を攻めるため、義経の軍勢がここに集まり、合戦の相談をした。

高尾山山頂より眼下を見ろすと、和田岬の周辺には総大将宗盛と安徳天皇を守る平家の軍勢が篝火を焚き、火の海をつくっていた。

義経は平家がつくる火の海を海女が藻塩を焼いている火と見なし、「海女に逢うのに武具はいらない」と笑いとばした。

山頂から戻った義経が、武者たちが囲む焚き火の中に加わると、枝ノ源三(えだのげんぞう)が、翁と16才と13才の兄弟を連れて来た。

義経はこの兄弟を道案内人として戦うことに決め、70騎の逆落としの部隊と、逆落としを助ける岡崎四郎の軍勢とに分けた。

翌朝、わずか70騎で10万の平家を敗走させる、「鵯越の逆落とし」と呼ばれる有名な戦いが行われた。無数の軍勢に立ち向かう勇気と、危険な崖から逆落としをした義経の勇気は、後々まで語りつがれている。

後に、ここは「義経公御陣の跡」と呼ばれ、ここにあった古松を「判官松(ほうがんまつ)」または「義経馬つなぎ松」と呼び伝え、昔の人が大切にしていた。

文責:兵庫歴史研究会 設置:墓園管理センター

当地の松は、昭和30年(1955)頃に害虫により枯れ死したという。

鵯越墓園南門には、史跡 鵯越の碑がある。

![]()

多井畑厄除八幡宮は、神戸市須磨区にある。

祭神は、應神天皇である。

由緒書きによると、神護景雲4年(770)6月甲寅の日に、疫病を鎮めるため、宮城四隅と畿内の国境十個所に疫神をまつり、疫神祓祭が厳修された。

当社は、摂津播磨の国境にあり、後に石清水八幡宮を勧請して、我が国最古の厄除の霊地とされた。

拝殿の左手の階段を登った所には、疫神祭塚がある。

須磨に配流された在原業平や、一の谷の合戦の際に源義経が祈願したといわれている。

毎年1月18日から20日の3日間にわたって厄除大祭が行われ、多くの参拝者で賑わう。

JR神戸線の須磨駅、山陽電鉄山陽須磨駅からバスで多井畑厄神下車すぐ。参拝者用の駐車場がある。

![]()

義経腰掛けの松は、神戸市須磨区にある。

当地の案内板には、次のように記されている。

義経腰掛の松

一一八四年(寿永三年)二月七日未明源義経一行は多井畑厄除八幡宮で戦勝祈願をした後、この松の下で休息をとり一の谷に向かったと伝えられている。

それから後村人はこの場所に社を作り”ほんがんさん”の愛称で親しみと尊敬を込めてお祀りしている。

多井畑厄除八幡宮

多井畑歴史研究会

多井畑自治会

![]()

源平史蹟 戦の濱碑は、神戸市須磨区須磨浦公園内にある。

「一の谷」は、鉄拐山と高倉山との間から流れ出た渓流に沿う地域で、一の谷から西一帯の海岸は、源平の戦いにおける「一の谷の合戦」の舞台となったことから、「戦の濱」といわれている。

一の谷川は上流で東西2つに分かれ、東の一の谷川本流に対し、西の支流の谷を「赤旗の谷」といい、寿永3年(1184)2月7日の一の谷の合戦では、平家の赤旗で満ちていたと言われる。

そのため、毎年2月7日の夜明けには、松風と波音のなかに軍馬の嘶く声が聞こえたとも伝えられる。

山陽電鉄須磨浦公園駅下車、徒歩8分。須磨浦公園駅前に有料駐車場がある。

![]()

福祥寺(須磨寺)は、兵庫県神戸市須磨区にある真言宗の大本山である。

正式には、上野山福祥寺(じょうやさんふくしょうじ)というが、風光と史跡の地「須磨」を代表する寺として、古くから「須磨寺」の通称で呼ばれている。

開創は、平安初期の仁和2年(886年)、光孝天皇の勅命を受けた聞鏡(もんきょう)上人が、上野の地に七堂伽藍を建立し、50年ほど前に漁師が和田岬で引き揚げた聖観世音菩薩を本尊として祀ったことにはじまる。

源平ゆかりの寺としてよく知られており、本堂南には、平敦盛と熊谷直実の一騎打ちの姿が再現された源平の庭がある。

境内にはほかに、弁慶の鐘、義経腰掛松、敦盛首塚などの史跡、伝承地があり、宝物館には平敦盛遺愛の「青葉の笛」等が展示されている。

当寺所蔵の宮殿(くうでん)(仏像を安置する御殿)と仏壇は、下層が唐様、上層が和様の折衷様でほかに類例の少ない遺様で、国の重要文化財に指定されている。

山陽電鉄須磨寺駅下車、徒歩5分。参拝者用の駐車場がある。

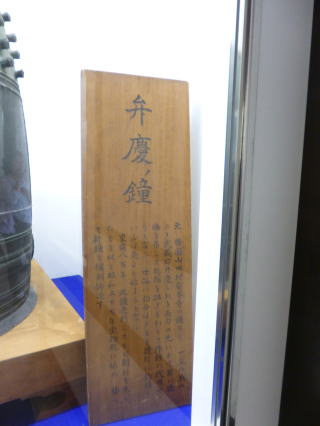

弁慶の鐘

宝物殿内の案内板には、次のように記されている。

弁慶ノ鐘

元、当国山田村安養寺の鐘なり

一ノ谷合戦のとき武蔵坊弁慶これを長刀の先にかけ前に提燈を吊して鵯越を担ぎまわりて陣鐘に代用せりと言ふ

世俗に釣合はざるを提灯に釣鐘といふは是より始まると言ふ

星霜八百年、此鐘老朽してヒビ割れを生じたるを以て昭和五十七年宝物殿に納め 替って新鐘を模刻鋳造す

![]()

大物主神社(おおものぬしじんじゃ)は、兵庫県尼崎市にある。

祭神は、大物主大神(大国主命)、市杵島姫命(弁財天)ほかである。

社伝によると、第10代崇仁天皇の時代に、天皇が御幣を大物主大神に奉り病気平癒を祈願して大和の三輪山に大物主大神が祀られ、

大神八世の孫 大田田根子命の後裔 鴨部祝が祖神を当地に奉斎したのがはじまりである。

平治元年(1159)平清盛が芸州厳島神社を参拝した時、祭神 市杵島姫命をこの大物(だいもつ)の社に合祀した。

当時の大物の沖合は謡曲や浄瑠璃の 船弁慶千本桜などにも謡われている。

鎌倉時代は「若宮」と呼ばれていた大物の浦から船出した源義経主従も神社隣に宿をとり無事平安を祈ったといわれている。

その後寛永年間に宗像三柱神の故事にならって多岐都姫命、多紀理姫命を合祀し、また相殿神として西宮大神、菅原道真公等が配祀されている。

境内には、義経辨慶隠家跡の石碑及び汁醤油発祥地の石碑が建立されている。

義経辨慶隠家跡

義経辨慶隠家跡の石碑は、大物主神社拝殿の西横にある。

当初は、昭和3年(1928)昭和天皇即位を記念して、尼崎青年団、尼崎市在郷軍人聯合分会、尼崎婦人会、尼崎教育会の四団体の連合事業として行われた建碑事業の一環で、

神社東側の道路上に建てられていたが、太平洋戦争の空爆で焼失していた。

そのため、昭和54年(1979)に畑中修 宮司が、現在地に再建したものである。

大物は古くから瀬戸内海地域と大坂を結ぶ水上交通の要所として栄えた。

平家物語や吾妻鏡には、都落ちした源義経が西国へ下るため大物から出船したとあり、謡曲「船弁慶」では、大物浦から出船した義経一行に平知盛の怨霊が襲い掛かる様子が描かれている。

人形浄瑠璃 文楽 時代物の三大名作の一つとして知られる「義経千本桜」渡海屋・大物浦の段では、

源頼朝から追討される源義経、弁慶主従が、九州の尾形を頼って船出するため、平知盛が変装した渡海屋銀平の宿に逗留する様子が、次のように描かれている。

時 元暦二年(1185)八月二十八日あるいは文治元年(八月改元)九月

所 摂津国尼崎大物の浦、渡海屋銀平内

夜毎日ごとの入船に 浜辺賑ふ尼が崎、大物の浦に隠れなき 渡海や銀平 海をかかへて船商売

店は碇帆木綿(いかりほもめん) 上り下りの積荷物 はこぶ船頭水主(かこ)の者 人絶のなき船問屋 世をゆるかせに暮しける

(出典 竹田出雲 並木宗輔 浄瑠璃集 新日本古典文学体系93 1991年)

![]()

源九郎稲荷神社は、奈良県大和郡山市にある。

境内の案内板には、次のように記されている。(一部加筆)

源九郎稲荷神社略記(社伝)

奈良県大和郡山市洞泉町十五番地

祭神

宇迦之御魂神(保食神 うけもちのかみ)

源九郎稲荷大明神

沿革

歌舞伎・文楽「義経千本桜」でおなじみの「源九郎狐」(白狐 びゃっこ)を神の使いとしています。

今より八百年前(鎌倉時代)、源九郎判官義経は、兄頼朝(鎌倉殿)と協力し、源氏に勝利をもたらしました。

しかしその後、義経は兄頼朝と仲たがいをし、奈良の吉野山に追われました。

その逃げる道中、白狐は義経と共にあり、義経を護り続けました。

義経は白狐と別れの時、旅の無事を感謝して自分の名前「源九郎判官義経(みなもとのくろうほうがんよしつね)」の「源九郎(げんくろう)」を与え、「白狐源九郎」として名乗ることを許したそうです。

時は経ち、天正十三年(一五八五年)豊臣秀長が最も信頼する、長安寺村(現大和郡山市 長安寺町)の宝誉上人の進言により、この白狐を築城の守護神としました。

その後、歴代の郡山城主・町民たちの厚い信仰は受け継がれていき、今では毎年桜の満開の時に行われる「お城まつり」の一環として「時代行列」とともに行われる、「白狐渡御」の行列を町全体で盛り上げています。

当社の祭神は、万民の生活上一日も欠かせない五穀豊穣・商売繁盛・家内安全・厄除開運・交通安全・産業発展の守護神であって、あまねく世人の崇敬するところであります。

祭事

元旦祭 一月一日

月次祭 毎月一日

白狐渡御 お城に桜が咲く頃

夏越しの大祓い 六月三十日

秋の火焚き祭り 秋の吉日

大とんど 十二月三十一日 (以下略)

人形浄瑠璃 文楽 時代物の三大名作の一つとして知られる「義経千本桜」河連法眼館の段では、「狐忠信」のせりふが次のように語られる。

其忠信に成りかはり、静様の御難儀を救ました御褒美と有って 勿体なや畜生に 清和天皇の後胤 源九郎義経といふ 御姓名を給わりしは 空恐ろしき身の冥加(中略)

まだせめてもの思ひ出に 大将の給はつたる 源九郎を我名にして 末世末代呼るる共(中略)大和国の源九郎狐と云伝。

(出典 竹田出雲 並木宗輔 浄瑠璃集 新日本古典文学体系93 1991年)

![]()

つるべすし 弥助は、奈良県下市町にある。

歌舞伎 文楽の義経千本桜鮨屋の段に登場する「釣瓶鮨屋」として知られている。

建物外観と内部は、茶の湯的・建築 庭園 町並み観賞録に詳しい。

釣瓶鮨屋由緒には、次のように記されている。

大和吉野川の鮎を鮨となし、釣瓶形曲桶に漬けて釣瓶鮨をつくる。

其の形釣瓶に似たるを以てその名あり遡る千余年前に始まる。

文治年間三位中将維盛卿八島(屋島)敗軍の後逃れて遂に熊野に先行せらるゝの途次、

父平重盛公の旧臣宅田弥左衛門の家に久しく潜匿せらるゝに際し名を弥助と改む。

世俗伝うる処の「院本義経千本桜」其の三段中託する処の釣瓶鮨屋弥左衛門は即ち宅田弥助の祖先なり。

其の頃今の庭園を築き維盛塚、お里黒髪塚 お里姿見の池など此の内に存在せり。

爾来系統連綿相継ぎ釣瓶鮨商を業となし以て今日に達す。

慶長年間後水尾天皇の朝に当り仙洞御所へ鮎鮨献上せしむるの命あり

それより「御上り鮨所御鮨屋弥助」と格式御許容相成り自今屋上に揚ぐる処の招牌は御所より賜ふ所なり。

四九代店主 宅田弥助 謹白

竹田出雲、三好松洛、並木千柳作の「義経千本桜」すしやの段では、次のように浄瑠璃節が語られる。

春はこね共 花咲す 娘が漬た鮓(すし)ならば なれがよかろと 買にくる

風味も吉野 下市に売弘(うりひろめ)たる所の名物 釣瓶鮓(つるべずし)やの弥左衛門

留守の内にも 商売にぬけめも 内儀が早漬に 娘お里が肩綿襷(かただすき)

裾に前垂ほやほやと 愛に愛持つ鮎の鮓

押へてしめて なれさする 味(うま)い盛の振袖が 釣瓶鮓とは 物らしし

(中略)

娘はなほ 「不憫不憫」と維盛の 首には輪袈裟 手に衣

手向けの文も 阿耨多羅(あのくたら) 三藐三菩提(さんみゃくさんぼだい)の門出

高雄高野へ引き分くる 夫婦の別れに 親子の名残

手負ひは見送る顔と顔 思ひはいづれ大和路や

吉野に残る名物に 維盛弥助といふ鮓屋

今に栄ふる花の里 その名も高くあらはせり

(出典 新日本古典文学大系 93 竹田出雲 並木宗輔 浄瑠璃集ほか)

![]()

いがみの権太の墓は、奈良県下市町阿知賀にある。

歌舞伎「義経千本桜」すし屋の段に登場するいがみの権太の墓である。

源平の戦いに敗れ吉野の地に逃れてきた平維盛を、自らの命を落としてまで救う人物として描かれている。

その忠義談から、下市町のマスコットキャラクター「ごんたくん」にもなっている。

![]()

![]()

金峯神社は、奈良県吉野町にある神社である。

吉野山の総地主の神で,金鉱を守る金山毘古神(かなやまひこのかみ)を祀る延喜式式内社である。

吉野八社明神のひとつで、金精大明神(こんじょうだいみょうじん)、金山明神などと呼ばれてきたが、その創建は定かではない。

金峯というのは、このあたりから大峰山にかけての総称で、古来地下に金の鉱脈があると崇められ、鎌倉時代の説話集「宇治拾遺物語」には、この山で黄金を得たという物語が載っている。

これは、仏教説話として、金峯山は黄金浄土であるという観念から生まれたと言われている。

中世以来、さかんに御嶽詣(みたけもうで)が行われ、関白藤原道長がここに参ったことが「栄華物語」に記され、その時の経筒が社宝として伝えられている。→ 藤原道長ゆかりの地

金銅藤原道長経筒は、寛弘4年(1007年)8月11日と記され、紀年銘のある最古の経筒として、国宝に指定され、京都国立博物館に寄託されている。

また、村上義光所用の鉄鐔卒塔婆透シは重要文化財に指定されている。

2004年には、紀伊山地の霊場と参詣道として、世界遺産に登録された。

金峯神社から小道を下った所には、義経隠れ塔がある。

文治元年(1185年)、源義経がこの塔に隠れ、追手から逃れるために屋根を蹴破って外に出たため、「蹴抜けの塔」とも言われている。

塔のすぐそばには展望台があり、吉野の山並みを望める。

歌舞伎の義経千本桜では、吉野山の蔵王堂近くの河連法眼館や花矢倉が舞台となっている。

近鉄吉野線吉野駅からバスで奥千本口駅下車、徒歩5分。

![]()

吉水神社は、奈良県吉野町にある神社である。

もとは役小角が創建した吉水院という金峯山寺の塔頭の一つであったが、明治時代に神仏分離が行われ、明治8年に「吉水神社」と改められた。

吉水神社は、様々な時代の歴史の舞台となったところとして知られている。

文治元年(1185年)源義経が静御前や弁慶とともに身を潜めた所で、延元元年(1336年)には、吉水院宗信が後醍醐天皇を迎え、しばらく行宮とした。文禄3年(1594年)に豊臣秀吉が盛大な花見を催いた時には、本陣となった。

本殿は、寺であった時の護摩堂で、後醍醐天皇を祭神とし、楠木正成と吉水院宗信法院を合祀している。

入母屋造、檜皮葺の書院は、日本住宅建築史上最古の書院として、世界遺産に登録されている。

書院内部には、室町時代初期の様式である義経潜居の間、桃山時代の様式である後醍醐天皇玉座の間がある。

また、豊臣秀吉愛用の金屏風など多くの文化財が展示されている。

近鉄吉野線吉野駅からロープウェイで吉野山駅下車、徒歩20分。

![]()

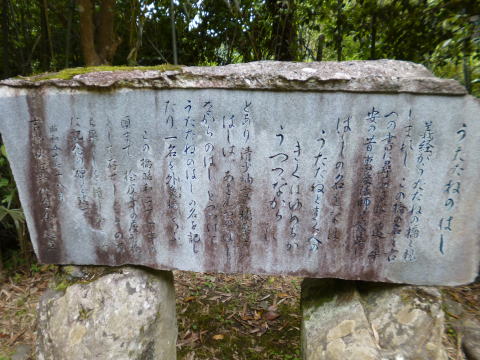

うたたね橋跡は、奈良県吉野町の「夢のわだ」から30m南にある。

石碑には、次のように刻されている。

うたたねのはし

義経がうたたねの橋と親しまれし この橋の名を古への書に尋ぬるに 遠く平安の昔 恵慶法師の家集に

はしの名を なほうたたねときく人の

きくはゆめちか

うつつなからに

とあり 清少納言も 枕草子に

はしは、あさんつのはし

なからのはし とつつけて

うたたねのはしの名を記したり。

一名を外象(とげさ)橋といふ

この橋 昭和二十六年の頃まで 檜皮葺の屋形橋として存せしを

その朽ち果てしを惜しみて 茲に記念の碑を建つ

昭和五十七年八月

吉野秋津野俳句会 建立

(東面)

吉野秋津野俳句会創立十周年記念

吉野町協賛

吉野町の案内板によると、桜木神社の前の象の小川に架かる「こぬれ橋」と同じような橋が、昭和36年頃まで象の小川が「夢のわだ」に注ぐ少し上の所に架けられていた。

「文治の春、源義経の吉野落の時 疲労のためこの橋の上でうたた寝をした。」という故事からこの名がつけられたと伝えられている。

![]()

鈴木屋敷は、和歌山県海南市にある。

ここには、全国200万といわれる鈴木姓の元祖(ルーツ)とされる藤白の鈴木氏が住んでいた。

平安末期ごろ(1150年頃)上皇や法皇の熊野参詣が盛んとなり、熊野の鈴木氏がこの地に移り住み熊野三山への案内役をつとめたり、この地を拠点として熊野信仰を全国に普及すべく、3300余りの熊野神社の建立につとめた。

なかでも鈴木三郎重家と亀井六郎重清の兄弟は有名で、幼少の頃、牛若丸(源義経の幼名)が熊野の往還にこの屋敷に滞在し、重家、重清らと山野に遊んだとも伝えられている。

後に義経の家臣として衣川の戦いで共にその生涯を終えたと伝えられているが、三郎重家は秋田の山奥に難を逃れ、落ち武者として土着帰農したともいわれ、

鈴木家の分家として、現在の秋田県羽後町に歴史を継承し、その屋敷は国の重要文化財に指定されている。

現存する鈴木屋敷は江戸時代後期に建てられた。

敷地内には、幼少期に滞在した源義経ゆかりの松や、「曲水泉」という平安様式の庭園も現存している。

地元の海南市では、「鈴木屋敷」の復元に取り組んでおり、「ガバメント・クラウド・ファンディング」や寄付で資金集めを行っている。→ 海南市 鈴木屋敷

![]()

闘鶏神社は、和歌山県田辺市湊町にある神社である。

伊邪那美命(いざなみのみこと)天照皇大神(あまてらすすめおおみか)など16柱を祀る。

古くは、田辺の宮と称し、熊野三山への中継地として熊野権現を祀り、新熊野権現(いまくまのごんげん)とも呼ばれて、三山の別宮的存在であった。

「平家物語」巻11鶏合壇浦合戦の段によると、源平合戦で熊野水軍の力を両軍から援軍として請われた熊野別当湛増(たんぞう)が、どちらに味方するか、赤鶏と白鶏とを七番闘わせ、すべて白鶏が勝ったので源氏に味方することに決定したという。

それ以来、新熊野鶏合大権現(とりあわせだいごんげん)の呼称が生まれ、明治維新の後に闘鶏神社と改称された。

境内には、その伝説を物語る「湛増弁慶の像」があり、弁慶社も祀られている。

また、社務所横には、初代田辺領主安藤直次を祭神とする藤巖(とうがん)神社がある。

毎年7月24日、25日に行われる例祭には、神輿渡御(みこしとぎょ)、笠鉾巡行、流鏑馬神事、潮垢離(しおごり)神事などが繰り広げられ、田辺祭、笠鉾祭と呼ばれて、和歌山県無形民俗文化財に指定されている。

平成28年(2016年)10月に、世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」として登録された。

JR紀勢本線田辺駅下車、徒歩8分。参拝者用の有料駐車場がある。

![]()

延暦寺西塔は、滋賀県大津市の寺院で延暦寺東塔の北西約1.5㎞のところにある。

平安時代初期に最澄が造立した山城国宝塔院を開基としており、伝教大師御廟がある。

釈迦堂は正式名を転法輪堂といい、織田信長の焼き討ちで焼失した後、豊臣秀吉によって三井寺(園城寺)の金堂が移築されたもので、比叡山上で最も古い建物である。

本尊は、最澄自作の釈迦牟尼如来立像で、堂の名前もこれに由来する。

西塔で特徴的なのは、よく似た外観で、渡り廊下で結ばれた法華堂と常行堂である。比叡山の僧兵であった弁慶が渡り廊下を肩にかけ天秤のように担いだという逸話から、両堂あわせて「弁慶のにない(担い)堂」とも呼ばれている。

法華堂では、座禅を続ける常坐三昧、常行堂では念仏を唱え続ける常行三昧という修行が行われ、法華と念仏が一体であるという延暦寺の教えを建物で表している。

椿堂は、昔、聖徳太子が入山したおり、杖にしていた椿の杖をさして帰ったところ、根を下ろしあたり一面に椿が育ったというのが名前の由来で、本尊として千手観音が祀られている。

JR湖西線比叡山坂本駅からバス経由坂本ケーブル延暦駅、比叡山シャトルバスで西塔下車。

![]()

旗山は、徳島県小松島市芝生町にある。

当地の石碑には次のように刻されている。

史跡 旗山

源平合戦の元暦二年(一一八五)二月十八日

勝浦尼子ケ浦に上陸した源義経は この山の頂上に源氏の白旗を翻し 士気を昂揚した

旗山は、源義経が讃岐国屋島(現 香川県高松市)の平家軍を攻めるため、嵐の中、摂津国渡辺津(わたなべのつ)(現 大阪市中央区)から20隻の船で出発し、阿波国に上陸し、源氏の白旗を立てた地と伝えられている。

山頂には、源義経騎馬像(銅製 高さ6、7m)が建てられている。

また、当地から100m南西には、源義経上陸の地碑が建てられている。

![]()

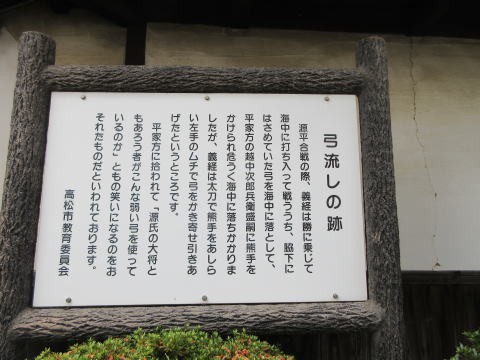

弓流しの跡は、香川県高松市牟礼町にある。

石碑の奥にある案内板には、次のように記されている。

弓流しの跡

源平合戦の際、義経は勝に乗じて海中に打ち入って戦ううち、脇下にはさめていた弓を海中に落として、

平家方の越中次郎兵衛盛嗣に熊手をかけられ危うく海中に落ちかかりましたが、

義経は太刀で熊手をあしらい左手のムチで弓をかき寄せ引き上げたというところです。

平家方に拾われて「源氏の大将ともあろう者がこんな弱い弓を使っているのか」と

もの笑いになるのをおそれたものだといわれております。

高松市教育委員会

屋島寺の境内には、上記のエピソードを題材にした「弓流し図屏風」(高松市歴史資料館蔵 江戸時代後期)の写真が掲げられている。

TOP PAGE 観光カレンダー

TOP PAGE 观光最佳时期