解散 近鉄吉野神宮駅 午後3時

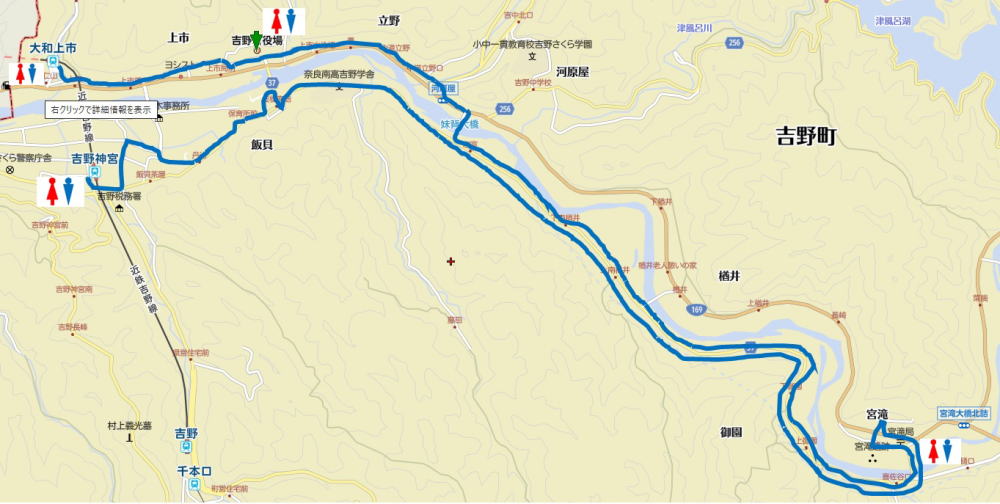

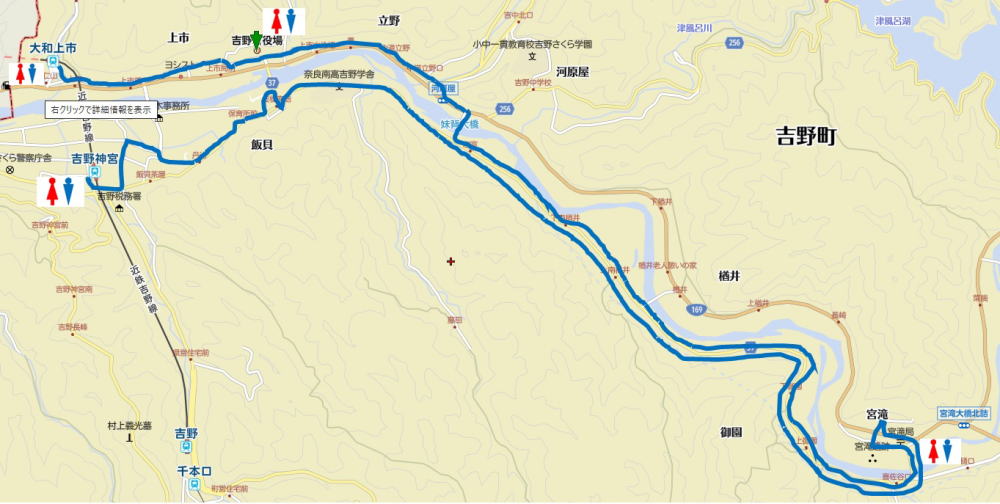

ウォークルート(概略)(標準時刻) 約12㎞

近鉄大和上市駅(9:20) 🚻 → 吉野町役場 🚻 → 大名持神社 → 宮滝河川交流センター 🚻 昼食 →

宮滝遺跡 吉野離宮跡 → 本善寺 → 吉野神宮駅 (15:00) 🚻

参考地図 歩くなら 持統天皇行幸の道 ヤマレコ古道芋峠道 吉野~大和八木 藤原京から吉野へ。持統天皇行幸の道をたどる 近鉄てくてくマップ奈良31 林業の街から伊勢街道コース

天皇行幸の道 ~飛鳥時代~

飛鳥 芋峠 吉野離宮跡

第2回 宮滝 吉野離宮ハイキング

大和上市駅 ~ 吉野離宮跡 ~ 吉野神宮駅

実施年月日 令和5年6月13日 (火) → 第1回 芋峠ハイキング

電車時刻 (平日時刻)

| 駅 名 | 往 路(810円) | 復 路 (料金片道810円) | |||||

| JR橋本駅 | 7:26 | 8:13 | 8:57 | 15:19 | 16:53 | 16:53 | 18:07 |

| JR吉野口駅 | 7:52 | 8:42 | 9:25 | 14:49 | 15:49 | 15:49 | 17:39 |

| 乗換待ち | (13分) | (5分) | (23分) | (7分) | (65分) | (46分) | (88分) |

| 近鉄大和上市駅 | 8:31 | 9:17 | 10:18 | ||||

| 近鉄吉野神宮駅 | 14:15 | 14:40 | 15:15 | 15:40 | |||

集合 近鉄大和上市駅 午前9時20分

解散 近鉄吉野神宮駅 午後3時

ウォークルート(概略)(標準時刻) 約12㎞

近鉄大和上市駅(9:20) 🚻 → 吉野町役場 🚻 → 大名持神社 → 宮滝河川交流センター 🚻 昼食 →

宮滝遺跡 吉野離宮跡 → 本善寺 → 吉野神宮駅 (15:00) 🚻

参考地図 歩くなら 持統天皇行幸の道 ヤマレコ古道芋峠道 吉野~大和八木 藤原京から吉野へ。持統天皇行幸の道をたどる 近鉄てくてくマップ奈良31 林業の街から伊勢街道コース

![]()

大師山寺は、奈良県吉野町上市にある。

正式には大師山妙法寺という。

開創は奈良時代と言われ、聖武天皇勅願寺の法楽寺の塔中として行基菩薩により開基された。

平安時代修験道の中興の祖 聖寶理源大師のゆかりの地として、柳の渡し、桜の渡しの中間に位置していることから、昔から吉野川の禊の更褌(かえふんどし)「力褌」授与のお大師山として行者や山伏または伊勢、熊野詣の参拝者に親しまれてきた。

江戸時代には、桜町天皇が再興し、延享2年(1745)に新四国八十八ケ所霊場を開眼供養し、金毘羅大権現などを勧請した。

首から上の病にご利益がある身代大師堂もある。

![]()

八水山 澤井寺(たくせいじ)は、奈良県吉野町にある浄土真宗本願寺派の寺院である。

文明14年(1482)沢井慶淳が本願寺から阿弥陀如来像の御影を受け、これを本尊として一宇を建立したのがはじまりである。

山号は開祖の呼称にちなんで当初「八木山」といったが、境内の堂山の麓は水の湧出しも豊かで、経典の字句「八功徳水」をよりどころに延享年間に「八水山」と改められた。

寺の土台になっている石垣は、高取城の石垣を積んだ職人たちの造った物で外側に崩れない構造となっている。

西側参道の桜の木の下には、宗眠(江戸時代末期の歌人で、当時家は上市で醸造業を営んでいた。)の句碑があり次のように刻されている。

さけばちる日のおもはるるさくらかな

![]()

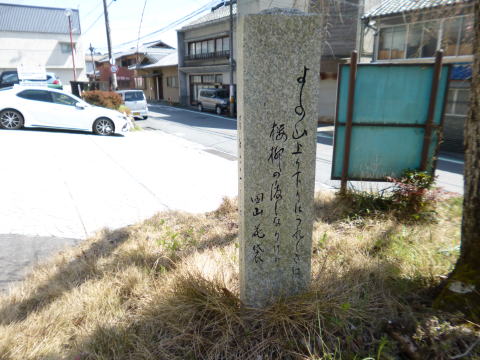

旧跡 桜の渡し 石碑は、奈良県吉野町役場前にある。

石碑各面には、次のように刻されている。

旧跡 桜の渡し 是より東南二〇〇米のあたり

昭和六十一年丙寅歳七月

よしの山上り下りにうれしきは

桜柳の渡しなりけり

田山 花袋

町村合併三十年記念

飯貝田螺庵主建

江戸時代には、吉野川北岸に紀州和歌山と伊勢山田を結ぶ高見越(たかみごえ)伊勢街道が通っていた。

しかし、街道の南には川幅広く流れる吉野川があり、川を渡らなければ吉野の地に入ることが出来なかった。

そのため、「吉野川四大渡し」「妹背の四雙(よんそう)」などと呼ばれた渡しが設けられていた。

四大渡しは、上流から、桜の渡し、柳の渡し、椿の渡し、檜の渡しと呼ばれ、現在では、桜橋、椿橋、千石橋が架かっている。

桜の渡しがあった場所には、桜橋が架けられ、桜橋から妹山、背山を望むことができる。→ 妹背山

本居宣長の「菅笠日記」には、次のように記されている。

吉野川ひまもなく浮かべる筏をおし分て、こなたの岸に船さし寄す、夕暮れならねば渡し守は早やともいはねど、みな急ぎのりぬ。

妹背の山いづれと問へば、河上のかたに、流れをへだててあひ向ひてま近く見ゆる山を、東なるは妹山、西なるは背山と教ふ(中略)。

妹背山 なき名もよしや吉野山 世に流れては それとこそ美しめ

![]()

妹背山(妹山 背山)は、奈良県吉野町にある。

吉野川を挟んで右岸に妹山、左岸に背山が相対する。

妹山(いもやま)は、竜門川と津風呂(つぶろ)川が本流へ注ぐ中間地域、大字河原屋にある小孤立丘陵で円錐形の山容を示し、標高は260mである。

背山(せやま)は大字飯貝(いいがい)に属し、紀伊山脈からの支脈の末端で標高は272mである。

妹山は古来 大名持(おおなもち)の神の鎮座する山としてあつく崇敬され、太古以来斧を入れない原始的な妹山樹叢は、昭和3年に国の天然記念物に指定されている。→ 大名持神社

万葉集や古今和歌集で詠まれた「妹背山」を当地の山とする説があり、

「大和志料」は、「妹背山ノ位置ニ異説アリ 一ハ吉野ニアリ 一ハ紀伊ニアリ」として、吉野の妹背山が古今の歌によくかなうと記している。→ 背山 (紀伊) 船岡山 妹山・背山 万葉歌碑 (紀伊)

近松半二作の「妹背山婦女庭訓(いもせやまおんなていきん)」は、人形浄瑠璃及び歌舞伎の演目で、妹背山の風景と、舞台中央に吉野川が設えられて、次のような義太夫節が語られる。

古への 神代の昔山跡の 国は都の始めにて 妹背の始め 山々の 中を流るゝ吉野川 塵も芥も花の山 げに世に遊ぶ歌人の 言の葉草の捨て所

妹山は太宰少弐国人の領地にて 川へ見越しの下館 背山の方は大判事清澄の領内 子息清舟いつぞやよりこゝに 勘気の山住居 (後略)

(出典 新編日本古典文学全集77 浄瑠璃集)

本居宣長の「菅笠日記」には、次のように記されている。→ 旧跡 桜の渡し 石碑

よし野川、ひまもなく浮かべる筏をおし分て、こなたの岸に船さし寄す、夕暮れならねば渡し守は早やともいはねど、【伊勢物語に 渡し守はや船に乗れ日も暮れぬといふ云々】みな急ぎのりぬ。

妹背の山いづれと問へば、河上のかたに、流れをへだててあひ向ひてま近く見ゆる山を、東なるは妹山、西なるは背山と教ふ。されどまことに此名をおへる山は、紀の国にありて、うたがひもなきを。

かの 中におつる【古今恋五】吉野の川に思ひおぼれて、必ずここと定めしは、世のすき者のしわざなるべし。されど

妹背山 なき名もよしや吉野川 世に流れては それとこそ見め

(出典 本居宣長全集 第18巻)

![]()

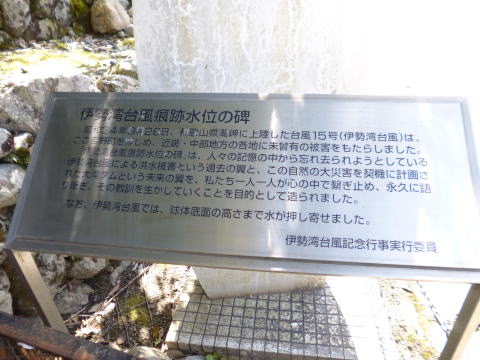

伊勢湾台風痕跡水位の碑は、奈良県吉野町大字河原屋にある。

大名持神社の西側にあり、碑前の説明板には次のように記されている。

伊勢湾台風痕跡水位の碑

昭和34年9月26日、和歌山県潮岬に上陸した台風15号(伊勢湾台風)は、

ここ吉野町をはじめ、近畿・中国地方の各地に未曽有の被害をもたらしました。

「伊勢湾台風痕跡水位の碑」は、人々の記憶の中から忘れ去られようとしている

伊勢湾台風による洪水被害という過去の翼と、この自然の大災害を契機に計画さ

れた大滝ダムという未来の翼を、私たち一人一人が心の中で繋ぎ止め、永久に語

り継ぎ、その教訓を生かしていくことを目的として造られました。

なお、伊勢湾台風では、球体底面の高さまで水が押し寄せました。

伊勢湾台風記念行事実行委員

![]()

大名持神社は、奈良県吉野町大字河原屋にある。

旧伊勢街道と旧東熊野街道の分岐点にある妹山に鎮座している。→ 妹背山(妹山 背山)

祭神は大名持(おおなもち)命、須勢理比咩(すせりびめ)命、少彦名命である。

もと竜門郷21ケ村の式内郷社である。

俗に「おなんじの宮」「おんなじの宮」「おなじの宮」となまり、大汝宮とも呼ばれる。

また中世の「大神分神類社鈔並附尾」には、妹背神社と呼ぶと記されている。

延喜式神名帳に大和国吉野郡十座の一つとして名神大社に列せられている。

神社下の吉野川潮生淵に毎年6月30日に海水が湧き出るとの伝えがあり、国中地方から当社に参詣し、この淵で禊をする大汝詣りが続いている。

神社の境内妹山樹叢は、天然記念物に指定されており、鳥居横には「妹山原始林保存記念碑」と「天皇陛下妹山樹叢行幸記念」(昭和56年)がある。

境内西には、伊勢湾台風痕跡水位の碑が建てられている。

![]()

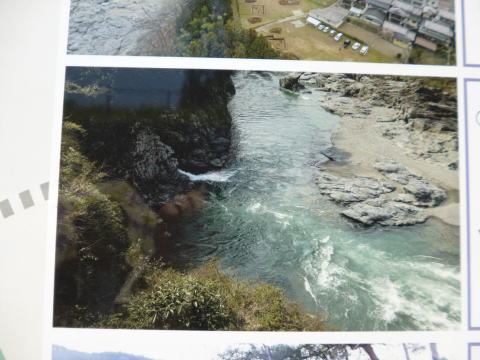

夢のわだは、奈良県吉野町にある。

吉野川に架かる柴橋のすぐ下流で象の小川が吉野川に注ぐところを「夢の和田、夢が淵、或は観浄、夢が淵。」と呼んでいる。

万葉注釈には「和田は水の淀める淵なり」とあり、多くの万葉人がこの淵を歌に詠んでいる。

わが行(ゆき)は 久にはあらじ 夢(いぬ)のわだ

瀬にはならずて 淵にあらなも

大伴 旅人 (巻3ー335)

(大意)

私の太宰府への旅はもうそんなに長くないだろう。

懐かしい夢のわだは瀬にならず、淵のままであってくれ

大伴旅人は、天平2年(730)に大宰府から帰京し、翌年7月に67歳で亡くなっている。

![]()

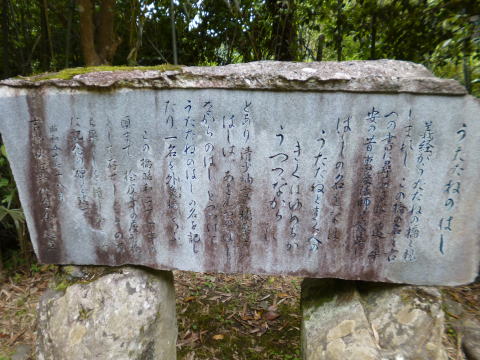

うたたね橋跡は、奈良県吉野町の「夢のわだ」から30m南にある。

石碑には、次のように刻されている。

うたたねのはし

義経がうたたねの橋と親しまれし この橋の名を古への書に尋ぬるに 遠く平安の昔 恵慶法師の家集に

はしの名を なほうたたねときく人の

きくはゆめちか

うつつなからに

とあり 清少納言も 枕草子に

はしは、あさんつのはし

なからのはし とつつけて

うたたねのはしの名を記したり。

一名を外象(とげさ)橋といふ

この橋 昭和二十六年の頃まで 檜皮葺の屋形橋として存せしを

その朽ち果てしを惜しみて 茲に記念の碑を建つ

昭和五十七年八月

吉野秋津野俳句会 建立

(東面)

吉野秋津野俳句会創立十周年記念

吉野町協賛

吉野町の案内板によると、桜木神社の前の象の小川に架かる「こぬれ橋」と同じような橋が、昭和36年頃まで象の小川が「夢のわだ」に注ぐ少し上の所に架けられていた。

「文治の春、源義経の吉野落の時 疲労のためこの橋の上でうたた寝をした。」という故事からこの名がつけられたと伝えられている。

![]()

櫻木神社は、奈良県吉野町大字喜佐谷にある。

祭神は、大己貴命(おおなむちのみこと)、少彦名命(すくなひこなのみこと)、天武天皇である。

社伝によると、孝徳天皇の大化年中(645-650)、この地に悪病が流行した時、疱瘡治癒(ほうそうちゆ)の神様が象に乗って天から降りてきたといわれる。

(喜佐谷という地名も、明治初年まで象谷(きさだに)と書いてきたのは、そのためと言われている。)

本殿は向千鳥向拝極彩色流造で、元禄15年(1702)に造営されたもので、拝殿、神饌殿は昭和26年(1951)に新改築されている。

江戸時代には、疱瘡の神、医薬の祖神として、紀州徳川家、高取藩植村家、郡山藩柳沢家、四国高松藩松平家の崇敬が篤く、湯釜、石灯籠などが献納された。

明治期以降も一般の崇敬を集めており、手水鉢は、紀州大野村子供中寄進のもの(約2トン)、紀州紀見村子供中在銘のもの(約200㎏)が現在も使用されている。

拝殿前には、樹齢約700~800年の御神木大杉(高さ35~40m)がある。

例年4月第3日曜日には、例大祭、幼児安全祈願祭が行われる。

この神社には、大海人皇子(後の天武天皇)の伝説が残されている。

壬申の乱で大友皇子に攻められたとき、吉野離宮のあった宮滝から、当地の象の小川に追いつめられて進退きわまった時、とっさに大きな桜の木の陰に身を潜め難を逃れたと伝わっている。

その後、大友皇子の軍を各地で破り、飛鳥浄御原で即位して天武天皇となった。

当社前の道路沿いには、「虎に翼を着けて放てり」と記した石碑がある。

日本書紀の文言で、壬申の乱の前年、大海人皇子が吉野に入る時、宇治まで大海人皇子一行を見送った際につぶやかれたという。

万葉集には、象山、象の小川を詠んだ次の歌が載せられている。

み吉野の 象山(きさやま)の際(ま)の 木末(こぬれ)には 幾許(ここだ)も騒ぐ 鳥の声かも

山部赤人(巻6の924)

昔見し 象(きさ)の小川を 今見れば いよいよ清(さや)けく なりにけるかも

大伴旅人(巻3の316)

木末(こぬれ)は、木の末(うれ)が転じた言葉で、木の末、こずえを意味する。

櫻木神社の社前の橋は、「こぬれはし」と呼ばれている。

![]()

象の小川(きさのおがわ)は、奈良県吉野町にある。

象の小川は、象の中山の裾をぬって本流吉野川に注ぐ谷川で、源は青根が峰に発している。

万葉集の歌人、大伴旅人もその清々しさを次の歌に詠んでいる。

昔見し 象(きさ)の小川を 今見れば いよいよ清(さや)けく なりにけるかも

大伴旅人(万葉集 巻3の316)

この川に沿って宮滝から吉野山に通じる山道は、今は「吉野宮滝万葉の道」と呼ばれ万葉や古代史に心寄せる人々に親しまれており、

櫻木神社対岸の吉野宮滝万葉の道には、日本書紀に載せられた文言の石碑があり、次のように刻されている。

虎に翼を着けて放てり

誠 かく

日本書紀の文言で、壬申の乱の前年、大海人皇子が吉野に入る時、宇治まで大海人皇子一行を見送った際に「或る人」がつぶやいたという。

石碑横の説明石板には、次のように記されている。

病に伏した天智天皇に、即位を勧められた大海人皇子(天武天皇)は、これを固辞、出家して吉野に入る。

ここ吉野から古代最大の大乱、壬申の乱は始まる。

大海人皇子、吉野入りにちなむ由来のある、桜木神社の社頭に本碑は建てられることとなった。

「日本書紀」は、この風雲急を告げる大海人皇子の吉野入りを、かくのごとくに評している。

時に、天智天皇十年(六七一)十月十九日のことである。

奈良大学文学部教授 上野 誠

![]()

中岩の松は、奈良県吉野町の柴橋北詰にある。

吉野川右岸(もと中州)の岩山に生い茂る松である。

吉野山に南朝の皇居があった時、まだ幼なかった寛成親王(後の長慶天皇)が狩りに来て、吉野川の水面に映える松の美しさを愛でて、

「この松を天皇(後村上天皇)に奉ろう。岩ごと皇居に持ち帰れ」と供の者にむづかったという逸話が、吉野拾遺に遺されている。

現代でも往時の様子が残されている。

柿本人麻呂 吉野宮滝 萬葉歌碑

柿本人麻呂 吉野宮滝 萬葉歌碑は、奈良県吉野町の吉野宮滝野外学校東側にある。

吉野宮滝野外学校の宮滝河川交流センター側に、「史跡 宮滝遺跡」の碑があり、その碑と柴橋の間の歌碑に次のように刻されている。

(表面)

萬葉歌碑

吉野宮(よしののみや)にいでましし時、(幸(みゆき)したまひし時に)、柿本朝臣人麻呂(かきのもとあそみひとまろ)の作れる歌

やすみしし わが大君の きこしめす 天の下に 國はしも さはにあれども

山川の きよき河内と み心を 吉野の國の 花散らふ 秋津の野辺に

宮柱 ふとしきませば ももしきの 大宮人は 舟なめて 朝川わたり

舟ぎほひ 夕川わたる この川の たゆることなく この山の いや高しらず

水はしる(水そそぐ) 滝の都は 見れどあかぬかも

反歌

見れどあかぬ 吉野の川の 常滑(とこなめ)の たゆることなく またかへり見む

(裏面)

吉野離宮の聖趾なるこの勝地に表記の名歌の碑を

建てることは私の少年時代からの念願である。

昭和二十七年國學院大學教授武田祐吉博士の揮毫

を煩し山本忠氏より碑石の提供を受け宿志を果し

たが伊勢湾台風で崩れ去ったので再度山本氏より

碑石を受け茲に再建した。

萬葉文化回顧の資ともなれば幸甚である

昭和三十六年二月

國學院大學教授 経済学博士 北岡壽逸

上市出身

吉野賛歌といわれる歌で、次のように解されている。(新日本古典文学大系「萬葉集1」参照)

吉野宮に行幸された時に、柿本人麻呂朝臣が作った歌

(やすみしし)我が大君が、お治めになる天の下に、国は数多くあるが、

山や川の清らかな河畔の地として、(御心を)吉野の国の、(花散らふ)秋津の野辺に

宮柱を太く宮殿をお建てになったので、(ももしきの)大宮人たちは、舟を並べて朝の川を渡り、

舟を競って夕べの川を渡る。この川のように絶えることなく、この山のようにいよいよ高く御治めになる、

水がほとばしる滝の離宮は、いくら見ても見飽きることがない。

反歌

見ても飽きることのない吉野川の常滑のように、常に絶えることなくまたこの地に帰って来てみよう。

柿本人麻呂(生没年未詳)は、万葉集の代表的歌人である。天武、持統、文武の三代に活躍した。

雄大荘重な長歌の形式を完成する一方、短歌においても抒情詩人として高い成熟度を示し、万葉歌人中の第一人者とされている。

天武朝に「柿本朝臣人麻呂歌集」を筆録、編纂し、後の歌風の基礎を築き、後世、歌聖とあがめられた。

![]()

吉野歴史資料館は、奈良県吉野町宮滝にある。

2階の展示室では、宮滝遺跡から出土した縄文、弥生時代の土器や石器のほか、天武、持統天皇などが訪れた吉野離宮跡に関する展示がある。

吉野町に関わる書籍、漫画も閲覧できる。

資料館周辺には、次の万葉歌碑が建てられている。

万葉集 巻10-1868 春雑歌

かはず鳴く

よしのの川の 瀧の上の

あしびの花ぞ

端に置くな ゆめ

(大意)

カエルの鳴く吉野の川の滝のほとりの馬酔木の花ですぞ。

端には置くなよ 絶対に。

(作者)

詠み人知らず

(揮毫者)

上野誠 奈良大学文学部教授

よき人のよしとよく見て

よしといひし

よしのよく見よ

よき人よく見

(大意)

よき人が良いところだとよく見て「よし」といった、吉野をよく見なさい

よき人よ、よく見なさい。

(作者)

天武天皇

(揮毫者)

上野誠 奈良大学文学部教授

国栖らが 春菜つむらむ

司馬の野の しばしば

君を 思ふこのころ

(大意)

国栖の人たちが春に菜を摘むという司馬の野という野がある。

そんな「司馬」という地名のように、しばしば君を思うこの頃です。

(揮毫者)

竹林院 住職 福井良聖

![]()

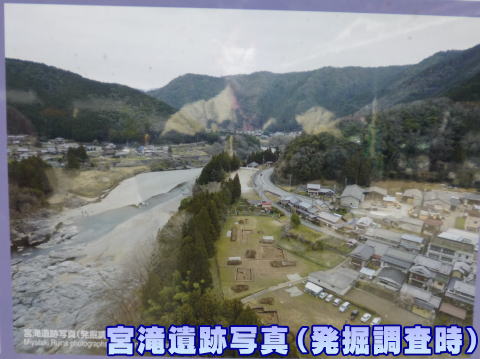

宮滝遺跡は、奈良県吉野町宮滝にある。

吉野川流域最大の遺跡で、縄文、弥生、飛鳥、奈良、平安時代の複合遺跡である。

昭和5年(1930)に奈良県と京都大学が調査を行い、昭和50年(1975)以降、橿原考古学研究所が調査を継続している。

遺跡は、東西400m、南北200mの河岸段丘上にあり、約三分の一が国の史跡に指定されている。

宮滝式の名称が付けられた縄文時代後期の土器が発見されたほか、天武、持統朝を中心とする吉野宮、吉野離宮の最有力の推定地である。

日本書紀によると、吉野離宮は応神天皇19年条に初見し、その後、奈良時代の聖武天皇まで8人の天皇が行幸しており、440年余りにわたって存続した重要な離宮である。

![]()

本善寺は、奈良県吉野町飯貝(いいがい)にある寺院である。

六雄山(むつおさん)と号し、浄土真宗本願寺派に属し、飯貝御坊と通称される。

本尊は、阿弥陀如来で、奈良春日社の仏師の作と伝えられている。

寺伝によると、文明8年(1476)本願寺8世 蓮如上人によって開創された。

その後、織田信長の命を受けた筒井順慶の攻略に遭い、天正8年(1580)に堂宇は焼失した。

現在の建物は、江戸時代に再建されたものである。

当地は、大きく蛇行を繰り返す吉野川が直流に変わる地点の左岸に立地している。

この附近は古くから吉野川流域の材木の集積地で、真宗教団はこの立地を活かして吉野産の材木をここで筏に組んで和歌山へ向けて流し、そこから海路で大坂へ運ぶ流路を開発した。

これにより吉野の材木が大量に都市に運び出されるようになり、吉野林業の発展に大きく貢献したことから、日本遺産に指定されている。

本堂前の懐桜(おもいのさくら)は、第二代 実孝上人が植えたもので、父の蓮如上人を追懐したと伝えられている。

古木は枯れてその後、根からの芽を育てて、現在に至っている。

![]()

吉野神宮は、奈良県吉野町にある元官幣大社の神社である。

明治22年(1889年)の創建で、当初は吉野宮と称したが、大正7年に現社号となった。

後醍醐天皇は、建武中興半ばで敗れ、吉野の行宮で亡くなったが、明治維新でその理想が実現したとして、後醍醐天皇を祭神として創建された。

神体は、後村上天皇が自ら彫ったと伝えられる後醍醐天皇像で、吉水神社から移されたものである。

この地は、吉野山北端の丈六平と呼ばれる台地で、護良親王が元弘2年(1332年)に挙兵した際、北条勢に占領され、二階堂道蘊の本陣になったと伝えられている。

現在の社殿は、大正11年から境内の拡張とともに造営され、昭和7年に完成したもので、総檜造りの荘厳な建物である。本殿は、京都の方角である北向きに建てられている。

境内には、摂社である御影神社、船岡神社、瀧櫻神社があり、児島高徳や藤原俊基ら7人の建武中興の功臣が祀られている。

近鉄吉野線吉野神宮駅から徒歩15分。参拝者用の駐車場がある。

持統天皇

じとうてんのう

[645―702]

持統天皇

白鳳 (はくほう) 時代の天皇。第41代に数えられる(称制686~689、在位690~697)。

鸕野讃良 (うののさらら) 皇女といい、諡 (おくりな) は高天原広野姫 (たかまのはらひろのひめ) または大倭根子天之広野日女 (やまとねこあまのひろのひめ)

という。

父は天智 (てんじ) 天皇、母は蘇我倉山田石川麻呂 (そがのくらやまだいしかわまろ) の女 (むすめ) 遠智娘 (おちのいらつめ) 。父の弟大海人

(おおあま) 皇子の妃となる。

大海人は天智天皇の皇太子の地位についたが、天智の晩年に意思の疎通を欠き、671年(天智天皇10)朝廷を去って吉野山に入り、持統もこれに従った。

天智の没後、持統の異母弟の大友皇子が天智の後を継いだが、大海人は672年壬申 (じんしん) の乱を起こし、大友(弘文 (こうぶん) 天皇)を倒して皇位につき、天武 (てんむ) 天皇となり、飛鳥浄御原 (あすかきよみはら) に都を定め持統を皇后とした。

持統は天武の政治を補佐し、686年の天武の死後は皇太子草壁 (くさかべ) 皇子を助け、689年(持統天皇3)に草壁が没したのち、飛鳥浄御原令

(りょう) を施行、ついで690年正式に即位し、諸制度を整備して、律令国家の確立に努め、藤原京を建設して694年に遷都した。697年に皇位を孫の文武

(もんむ) 天皇に譲るが、太上 (だいじょう) 天皇として文武の政治を助け、大宝律令の成った701年(大宝1)の翌年に没し、天武の檜隈大内 (ひのくまのおおうち)

陵(奈良県明日香 (あすか) 村に治定)に合葬された。

『万葉集』に歌6首がある。

宮滝村

みやたきむら

[現]吉野町大字宮滝

吉野川の曲流部、河岸段丘上にある平地村。川を隔てて西の御園みその村、南の喜佐谷きさだに村に対する。南岸の三船みふね山は川に迫って、段丘は南に狭く北に広い。ミヤタキは水のたぎり流れる所の意で、「万葉集」に「激たぎつ河内の大宮所」と詠まれたように激流岩を噛む「たぎつ瀬」である。貝原益軒は「和州巡覧記」にこの情景を次のごとく写している。

宮滝 村は川むかひに有。夏箕より三町程行ば、宮滝有。西河より此地まで、一里余あり。山谷めぐれり。宮滝は滝にあらず。両旁に大岩有。其間を吉野河流るゝ也。両岸は大なる岩なり。岩の高き五間許、屏風を立たるがごとし。両岸の間、川の広さ三間許、せばき所に橋あり。大河こゝに至て、せばき故、河水甚ふかし。其景甚妙なる所也。宮滝は、後撰集、山家集、新撰六帖等に歌あり。名所也。紀の男人、藤原の万里の詩あり。

「万葉集」巻一に「滝の都」と詠まれるが、宮滝が地名として文献上に初めて現れるのは「扶桑略記」の昌泰元年(八九八)一〇月、宇多上皇近郊遊猟の記事で、「廿二日、直指宮滝、上皇臨発(中略)廿五日、遂至宮滝」とみえる。

中なかノ郷のうち。慶長郷帳の村高一一三・三三四石、幕府領(代官角南主馬)。延宝検地で村高は一四三・一八三石となる。

「和州巡覧記」は前掲の文章に続けて「里人岩飛とて、岸の上より水底へ飛入て、川下におよぎ出て、人に見せ、銭を取也。飛時は、両手を身にそへ、両足をあはせて飛入、水中に一丈許入て、両手をはれば、浮出ると云」と記し、「大和志」宮滝にも「善没者自石頭投于水中随流而出謂之飛滝たきとひ行人以為壮観」の記事を載せている。

縄文・弥生時代の土器・石器を出土する宮滝遺跡があり、ここで検出された歴史時代の遺構は吉野宮跡と推定されている。

吉野宮跡

よしののみやあと

古代、吉野郡にあった皇室の離宮。所在地は諸説あるが、現大字宮滝みやたきとする説が最も有力である。

離宮がいつ頃設けられたかは不明であるが、

「日本書紀」応神天皇一九年一〇月一日条に「吉野宮に幸す。時に国樔人来朝り」とあるのをはじめとして、雄略二回、斉明一回、天武二回、持統三三回、文武二回、元正一回、聖武三回の行幸記事が「日本書紀」「続日本紀」にみられる。

なかでも持統天皇の行幸は三三回、滞在日数は二一四日を数える。

「日本書紀」によれば、大化改新後には古人皇子が身の危険を察知して吉野に逃れ、壬申の乱の前には大海人皇子が吉野に入って兵を募り近江朝に対立、勝利して天武天皇となった。

また同書天武天皇八年五月五日条によれば、天皇は皇后(のちの持統天皇)を伴い六皇子を従えて壬申の企てにゆかり深い吉野宮を訪れ、

「朕、今日、汝等と倶に庭に盟ひて、千歳の後に、事無からしめむと欲す」と有名な吉野の盟約を行った。「万葉集」巻一の「天皇幸于吉野宮時御製歌」、

よき人のよしとよく見てよしと言ひし芳野よく見よよき人よく見は、左注により、この時の作と知られる。

吉野宮行幸に供奉して詠んだ詩歌が「懐風藻」「万葉集」に多数収められている。

「懐風藻」には藤原史・中臣人足・大伴王・紀男人・吉田宜・高向諸足らの詩があり、「万葉集」に至っては、天武・持統・文武各天皇はじめ、弓削皇子・湯原王・柿本人麻呂・山辺赤人・大伴旅人・笠金村・式部大倭らの秀歌は数えきれない。

吉野宮の実際の規模・景観がどのようなものであったかは明らかでないが、「万葉集」巻一の「柿本朝臣人麻呂作歌」に次の一首がある。

やすみしし わご大君の 聞し食す 天の下に 国はしも 多さはにあれども 山川の 清き河内かふちと 御心を 吉野の国の 花散らふ 秋津の野辺に 宮柱 太敷きませば 百磯城ももしきの 大宮人は 船並なめて 朝川渡り 舟競ふなきほひ 夕河渡る この川の 絶ゆることなく この山の いや高知らす 水激たぎつ 滝の都は 見れど飽かぬかも

反歌

見れど飽かぬ吉野の河の常滑の絶ゆることなくまた還り見む

宮滝では昭和初年の発掘に続いて昭和四九年(一九七四)以来調査が実施され、縄文・弥生時代の遺物とともに、吉野宮の遺構とみられる柱列などが検出されている。

吉野

よしの

吉野(奈良県)

大和国南部の地名。狭義には吉野川流域の吉野山など表吉野をさすが,広義には十津川・北山川流域など奥吉野も含まれる。吉野川沿いの宮滝遺跡は,縄文・弥生以来の複合遺跡であるように,原始以来文化の発展がみられた。《日本書紀》には神武紀から吉野が登場し,吉野国神(くにつかみ),吉野国栖(樔)(くず)などの伝承が著名。宮滝遺跡にあったと推定される吉野宮(よしののみや)は同応神紀に初見し,壬申の乱において大海人(おおあま)皇子(天武天皇)は吉野に逃れてから挙兵,吉野宮にはとくに持統朝にしばしば行幸が行われた。また奈良時代には一時期吉野監がおかれ,さらに奈良・平安時代には朝廷の節会(せちえ)にさいし吉野国栖が御贄を献じ歌笛を奏したことなど,奈良時代中期まで〈吉野の国〉は大和に対し独自の地域をなしていた。吉野行幸には多くの万葉歌人が同行して秀歌をとどめ,〈みよしの〉はじめ歌枕も多い。吉野の桜は歌に詠まれ,自然観照の変化とともに桜はしだいに有名となってゆく。一方,山上ヶ岳の南方小篠から北西吉野川にいたる一連の峰を金峰山(きんぷせん),小篠から南熊野までを大峰山(おおみねさん)(現在は山上ヶ岳をいう)といって,奈良時代以来修験の霊場となった。金峰山には金剛蔵王権現がまつられ,平安時代中期には寺院の形態を整えて蔵王堂以下多くの坊舎が建ち,金峯山寺と総称,院政期にかけて貴紳の御嶽詣が盛行した。中世には金峯山寺は興福寺の末寺となったが,天台宗聖護院系(本山派,または寺僧派),真言宗醍醐寺系(当山派,または満堂派)の坊舎も多かった。ちなみに桜は蔵王権現の神木とされる。

吉野の地があらためて歴史の脚光をあびるのは,元弘の乱(1333)にさいし,護良親王が金峯山寺の大衆をたよって挙兵し,ついで後醍醐天皇の行宮(あんぐう)がおかれ南朝(吉野朝)の拠地となったことによってである。天皇は金峯山寺塔頭実城寺を行宮として金輪王(きんりんのう)寺と改めたが,ここで死に,塔尾陵が営まれた。高師直の焼討ちの後,行宮は各地を移動した。南北朝合一(1392)後も,吉野各地は後南朝の拠点となった。真宗は鎌倉時代から吉野に普及しはじめたといわれ,室町時代後期には願行寺,本善寺が創建され,天文一揆をおこして興福寺などを襲撃した。

江戸時代,金輪王寺は幕命によって日光に移され,金峯山寺は日光の支配下におかれて寺勢を失った。しかし豊臣秀吉の花見が行われるなど,桜がさらに著名となって庶民の観桜もさかんとなり,講を結んでの大峰参詣もひろく普及した。1889年に後醍醐天皇を祭神とする吉野神宮が創建された。

TOP PAGE 観光カレンダー

TOP PAGE 观光最佳时期