天誅組ゆかりの地

天誅組ゆかりの地を紹介します。

![]()

方広寺は、京都市東山区にある天台宗の寺院である。

天正14年(1586年)豊臣秀吉の発願によって着工し、1589年に完成した。

創建当時の寺域は、東西200m、南北240mに及び、高さ19mの木造毘盧遮那仏が大仏殿に安置されたが、慶長元年(1596年)の大地震により倒壊した。

秀吉の死後、豊臣秀頼が金銅製の大仏を再興させたが、慶長19年(1614年)の開眼供養に先立ち、鐘銘中の「国家安康」「君臣豊楽」の文字が、徳川家に不吉の文であるとされた鍾銘事件から、大坂冬の陣になり、豊臣家滅亡につながった。

この釣鐘がもとで淀君が亡くなったので、釣鐘の中には、淀君の亡霊がいるとの伝説があり、鐘の中の模様が、淀君の顔に見えると言われている。

金銅大仏は、寛文2年(1662年)の地震で倒れ、その後再建された木造大仏等も焼失している。

江戸時代末期の文久3年(1863)8月14日、天誅組の中山忠光以下39名が方広寺に集合し、船で大坂に向かった。

その後8月17日に五條代官所を襲撃して、天誅組の変を起こした。

現在は、本堂、大黒天堂、大鐘楼が残っており、秀頼建立大仏の10分の一の大きさの像が本堂に安置されている。

方広寺大仏殿鐘銘事件について、笠谷和比古氏は、「徳川家康」の中で、次のように解説している。

従来の議論では、徳川方が長大な鐘銘文中に「家」や「康」の文字のあるのを見つけ出し、

「家康」の名前を分断するものというこじつけをなし、豊臣討伐のための口実作りを行った謀略という形で捉えられ、

このような狡智を家康に授けたのは、金地院崇伝とされてきた。

しかしながら、鐘銘に「家康」の文字があるのは、東福寺僧静韓(せいかん)が意図して記したもので、

家康の字を漢詩や和歌などで用いる趣向の「かくし題」にして国家長久の意を表そうとした旨が、史料で残されている。

京阪電車七条駅下車、徒歩10分。

![]()

天誅組義士上陸遺蹟碑は、堺市堺区栄橋町1丁にある。

天誅組は、土佐藩出身の吉村寅太郎など尊王攘夷派の志士たちが中心となり、公卿の中山忠光を擁立して結成された。

文久3年(1863)8月、天誅組は京都方広寺を出発し、淀川を下って大坂から海路で堺港旭橋(当地)に上陸して大和に向かった。

かつては上陸するときに船を係留した楡の木が残されていたという。

石碑は、昭和11年(1936)に土佐勤皇党に参加していた政治家 田中光顕(みつあき)が関わって建立した。

田中光顕は、高知県佐川町出身の志士であった那須信吾の甥である。

那須信吾は、奈良県東吉野村鷲家口で彦根藩の銃弾を受け斃れ、明治谷墓地に埋葬された。

南海電鉄堺駅下車徒歩5分。

![]()

水郡邸(にごりてい)は、大阪府富田林市甲田にある。

当地の案内板には、次のように記されている。(一部追記)

水郡邸 府指定史跡

水郡家(本姓は紀)は、紀有常(きのありつね)を遠い祖先とし、伊勢国神戸藩(かんべはん)の代官または大庄屋を務めていた。近世、通称姓を喜田及び水郡と称した。

この屋敷は、安永2年(1773年)に他所から移したもので、武者隠しや押入れから外部へ出られるなど特殊な造りをもち、徳川初期の建物と思われる。

幕末期、尊王攘夷の論が盛んになった頃、当主水郡善之祐(にごりぜんのすけ)は諸国の同志と交わり河内でも同志を作った。

文久3年(1863年)孝明天皇より攘夷親征が布告され、これを機に勤皇の同志が京都方広寺に集まり、前侍従 中山忠光(なかやまただみつ)卿を総裁として土佐の吉村寅太郎ら37名が伏見より出航し、8月16日早朝 堺に上陸した。

水郡たちは菊の紋章の旗、幟、武具を用意し、8月16日午後、当邸で中山たちと合流した。

水郡は長子 英太郎(13才)を連れ河内勢の盟主として加わり、翌17日未明に水郡邸を出て観心寺に詣った後、夕方に五條の幕府領代官所を襲撃し、代官以下を殺して建物を焼き払い、桜井寺に本陣を置いて新政府(天誅組)を作った。

翌18日に京都では、薩摩藩が幕府方の公卿と共謀して長州藩の追い落としをはかり、長州は味方の公卿と逃亡した(七卿落ち)。

このため天誅組は一転して賊軍となり、幕府の討伐を受けることになった。

本隊は吉野村で討たれ、河内勢は十津川より紀州龍神に至って自首し、翌年7月20日京都の(六角)獄舎で刑死した。

彼らの遺志が明治維新において実現されたのはこれより5年後のことである。早すぎた官軍であった。

天誅組の変は、「明治維新のさきがけ」ともいわれ、水郡邸は維新発祥の地として、昭和49年、大阪府より史跡に指定された。

富田林市

![]()

天誅組河内勢顕彰碑は、大阪府富田林市の錦織神社にある。

中央の顕彰碑には、次のように刻されている。

(表面)

天誅組河内勢顕彰碑

花と咲き

花とちりにし人々の

若き命を誰が惜しまざる

菊の下水

(裏面)

昭和三十八年十一月三日

天誅組百年祭記念

大阪府知事 佐藤 義詮 題

顕彰会長 田中 正雄 歌

向かって右側の副碑には、次のように刻されている。

文久三年八月十七日、天誅組河内勢六十余人は、中山忠光卿を盟主とし、皇軍の先鋒として甲田水郡邸を出発し、

同日長野三日市を経て観心寺の後村上天皇を排し、大楠公首塚の前で血盟を誓い、千早峠を越えて大和に入り、

五条代官を屠りてその所領を天朝直轄の御地御民を宣言し、討幕の第一声を挙げた。

然るに翌十八日突如として京都に政変起り、廟議一変し却て逆徒として追討せられることとなる。

然れども少しも之に屈せず、至誠の必ず天朝に達することあるべきを確信し、兵を十津川郷に募り、吉野の山野を血汐にそめて孤軍奮闘し遂に刀折れ矢尽きて、

僅か四十日にして九月二十四日、或は鷲家口に戦死し、或は紀州竜神に捕えられて、翌元治元年七月二十日京都に於て斬首された。

実に明治維新の再来百年の星霜を経た今日、我国未曽有の繁栄の礎を築いた天誅組河内勢の遺勲は永久に忘れてはならない。

頃日河内精神を提唱してその郷風を振作せんとする我等同人先賢の事蹟を顕彰し、茲に建碑したる所以を誌す。

昭和三十八年十一月三日

水郡 庸皓 撰

伏井 岩太郎 書

向かって左側の副碑には、次のように刻されている。

天誅組河内勢志士 並 関係者氏名

甲田村 正五位 水郡善之祐(三十九才) 長野村 吉年 米蔵(四十九才)

同 正五位 水郡英太郎(十三才) 同 従五位 武林 八郎(二十二才)

同 従五位 森元伝兵衛(三十才) 同 内田 耕平(二十三才)

同 浦田 弁蔵(三十三才) 同 東条昇之助(三十九才)

同 正五位 和田 佐市(二十二才) 向野村 従五位 秦 将蔵(三十六才)

新家村 鳴川清三郎(三十七才) 鬼住村 上田 主殿(二十二才)

富田林村 仲村徳治郎(二十五才) 大ケ塚村 正五位 長野 一郎(二十七才)

同 正五位 辻 幾之助(二十九才) 道明寺村 従四位 伴林 光平(五十一才)

同 三浦 主馬(四十八才) 法善寺村 従五位 田中楠之助(二十一才)

甲田村 谷塚与三郎、森本久蔵、宮村与三郎、万治郎、直吉、新七、治郎兵衛、留治郎、繁蔵、増吉、

錦弥治郎、嘉右衛門、清治郎、庄五郎、辰蔵、岩吉、庄治郎、房五郎、秀吉、八治郎、

吉兵衛、利左衛門、忠五郎、寅蔵、辻宇吉

富田林村 長野屋嘉助、甚右衛門、なだ嘉、利助、嘉兵衛、提灯屋政治郎、大阪屋駒四郎

山田村 庄屋栄蔵

長野村 吉川治太夫、米屋留蔵、吉井見竜

新堂村 松原縫殿、林大門

彼方村 梅蔵

大ケ塚村 弥助、馬丁の鉄

甘南備村 松崎万吉

三日市村 油屋庄兵衛

八尾村 塚口源太郎、庄左衛門、熊吉

![]()

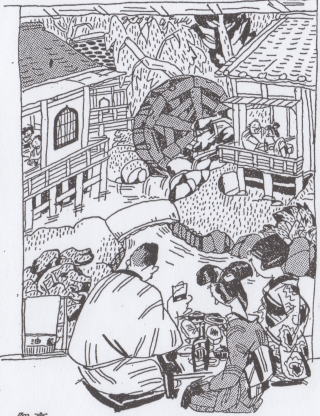

油屋跡は、大阪府河内長野市三日市町の旧高野街道沿いにある。

江戸時代に紀州藩の本陣を務めたこともあり、高野山御用宿として栄えた。

明治時代には、錦渓温泉の温泉宿として、多くの参詣客が宿泊したという。

庭園の水車は元の油しぼり業の名残で有名であった。

昭和4年に発行された「傳説の高野山」という冊子には、油屋の広告が掲載されており、

水車を中心とした庭園の挿絵が描かれ、次のように記されている。

京阪地方から高野御参詣道筋で昔一番賑った三日市の宿場。

その中でも数百年来の歴史と大名宿で知られた當油屋は明治廿三年の七月五日に

畏くも山階宮晃親王殿下から浴室の下を流るる石川両岸の絶佳なる風光を嘉賞せられて

「錦渓温泉」の名称と御宸筆とを賜ったのであります。

客室をめぐらす寂びた大庭園には春は花、秋は紅葉、四季とりどりの花弁艶を競ひ、

鯉魚跳ぬる池面にハラハラと散りゆくさまなど誠に捨てがたき風情があります。

高野御参詣、御下向の道すがらには、是非御立寄りの程を。

=お中食は一圓より=

鮮魚御料理 御団体歓迎 客室三十餘

南海電車高野線三日市町驛より二丁

天然ラヂユーム 錦渓温泉 油屋

電話 長野十四番(略)

油屋は昭和50年に廃業し、現在は油屋本陣天誅組史跡の石碑が二基(車道沿いと元油屋敷地東南角)建てられている。

幕末の文久3年(1863)天誅組一行は、富田林甲田の郷士 水郡(にごり)善之佑邸に宿泊し、

三日市の当油屋で朝食をとり、観心寺の大楠公の首塚に参拝し討幕を祈願した。

石の扉には次のように刻されている。

天誅組と三日市油屋

文久三年(1863)八月十七日未明、三日市宿に時ならぬ太鼓や鉦が鳴り響いた。

公家、中山忠光を盟主とする尊王攘夷派の志士の一行が、天皇の大和行幸を契機として

討幕の兵を挙げる大和五條に向かうため、油屋に到着したのである。

彼らはここで休憩し、この間に態勢を整えた。

当時、当主の油屋庄兵衛は三日市近在の村からの人足徴用や駕籠の手配など、

彼らの世話をしたと語り伝えられている。(略)

明治4年(1871)2月には、日本最後の仇討と言われる高野山神谷の仇討では、播州赤穂藩の村上一族も当油屋に宿泊している。

高野山奥の院23町石西側には、三日市錦渓温泉油屋墓所がある。

南海高野線三日市町駅下車徒歩5分。

![]()

観心寺は、大阪府河内長野市にある高野山真言宗の寺院である。

寺伝によると、701年に修験道の開祖役小角(えんのおずぬ)により開かれ、雲心寺と名付けられた。

その後平安時代に弘法大師空海により如意輪観音像が作られ、本尊とした。

弘仁年間(810-824)に真言宗に改宗され、空海の高弟道興大師(実恵上人)により再建され、観心寺と称した。

観心寺の支院の中院は楠木一族の菩提寺で、境内には「楠公学問所 中院」の石碑が建てられている。

楠木正成は、後醍醐天皇から名を受けて金堂(国宝)を造営した。

また、三重塔の建立を計画したが、1336年に湊川で戦死したため、建掛の塔が金堂東側に残されている。

楠木正成の首級は、足利尊氏の命により観心寺に届けられ、楠公首塚として祀られている。

1359年から後村上天皇が塔頭総持院を行在所としていたことから、南朝の勅願寺となった。

総持院跡には、後村上天皇の行在所跡の石碑が建てられており、境内東側には、後村上天皇の檜尾陵がある。

本尊の如意輪観音坐像(国宝)は、秘仏として秘蔵されてきたこともあり、表面の彩色が鮮明に残る平安時代の代表的な彫刻である。

毎年、4月17日、18日の両日のみ参拝できる。→ 神呪寺 室生寺

文久3年(1863)天誅組一行は、三日市の油屋で朝食をとり、観心寺の大楠公の首塚に参拝し討幕を祈願している。

南海高野線及び近鉄長野線「河内長野駅」から南海バスで「観心寺」下車すぐ。参拝者用の駐車場がある。

![]()

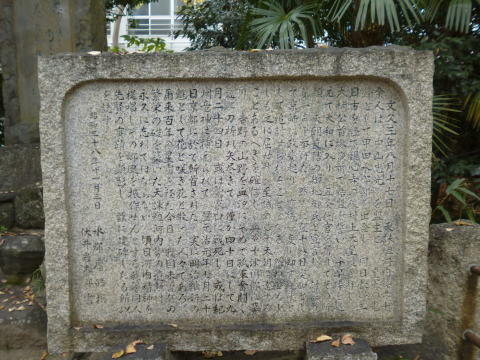

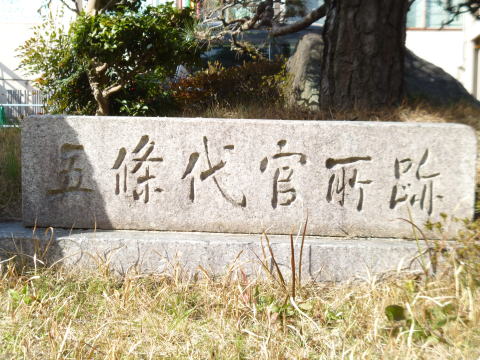

五條代官所跡は、奈良県五條市本町にある。

「五條代官所跡」石碑横の案内板には次のように記されている。

なお、冒頭記載の五條市役所は、令和4年(2022)に岡町に移転している。

天誅組の変と五條代官所

現在五條市役所のあるこの場所に、江戸時代は五條代官所が建っていた。

五條代官所は寛政7年(一七九五)に設置され、宇智郡(今の五條市)を中心に五郡、七万千石余の天領を支配する幕府の出先機関だった。

文久二年(一八八三)八月十七日(旧暦)の七つ時(午後四時ごろ)、天誅組はここを襲撃した。

天誅組は当時先の侍従だった中山忠光を大将とする尊王攘夷の志士たちで、折から朝廷内の尊王攘夷派によって計画されていた討幕のための孝明天皇の大和行幸に呼応し、その先鋒になろうとして決起した。

天誅組は代官鈴木源内を殺害して代官所を焼き払い、支配下の領地を朝廷に差し出すと宣言して、後は孝明天皇の行幸を待つばかりとなったが、

突然起きた「八月十八日の政変」によって朝廷内の尊王攘夷派が排除されると、天誅組は一転して反乱軍にされてしまった。

天誅組は尊王の志が厚い十津川に立てこもり、ここで兵を集めてなおも抵抗を続けたが、天誅組が反乱軍となった事実が十津川郷士に知れると、

彼らも離反して勢力は日に日に弱まり、九月二十四日に吉野郡鷲家口(わしかぐち)(今の東吉野村鷲家口)でほとんど全滅した。

天誅組の変は、二か月後に起こった生野の変とともに、尊王攘夷派によって試みられた最初の反幕府武装蜂起であった。

そうした意味で天誅組の変は明治維新のさきがけとなるものであり、五條が明治維新発祥の地と言われるゆえんんである。

JR和歌山線五条駅下車徒歩10分。石碑裏に公共施設利用者用の駐車場がある。

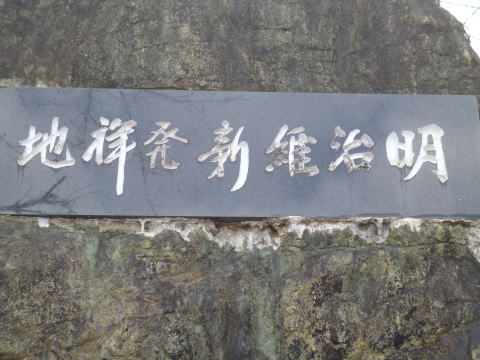

![]()

五條市立民俗資料館(旧五條代官所長屋門)は、奈良県五條市新町の史跡公園にある。

文久3年(1863年)8月、天誅組の義挙により、平成時代の五條市役所の位置にあった五條代官所が焼き討ちにあった。

徳川幕府は、元治元年(1864年)10月この地に新たに代官所を立て直したもので、長屋門は代官所の正門の姿を残す歴史的建造物として、天誅組の義挙140年(2003年)の記念として修復改修された。

長屋門は全長40mで、門脇に戸をつけ、その横に見張りのための出格子の窓をつけた番所がある。

現在は、天誅組の資料館として、天誅組行軍図やゆかりの地が紹介され、志士たちの様々な資料が展示されている。

史跡公園は桜の名所として知られ、「明治維新発祥地」の石碑や8620型蒸気機関車(金剛・ハロー号)が展示されている。

JR和歌山線五条駅下車、徒歩5分。

![]()

櫻井寺は、奈良県五條市須恵にある浄土宗の寺院である。

潤生山と号し、本尊は阿弥陀如来である。

慶長9年(1604年)の縁起によると、天慶5年(942年)桜井康成によって創建され、正長元年(1428年)に兵火に遭い焼失した。

その後、天文22年(1593年)郡司平茂知ならびに上総別所知興が堂宇を再建し、新たに鐘を鋳造した。

文久3年(1863年)8月の天誅組挙兵の際の本陣となり、五条新政府ないし五条御役所と称した。

寺内には、代官鈴木源内ら五人の首を載せたと伝える「天誅組首洗いの石手水鉢」があり、「史蹟天誅組本陣趾」の石標が建っている。

また、竹本三郎兵衛ら作の浄瑠璃「艶姿女舞衣」で知られる三勝・半七の比翼塚がある。

JR和歌山線五条駅下車、徒歩7分。国道24号線南側に参拝者用の駐車場がある。

![]()

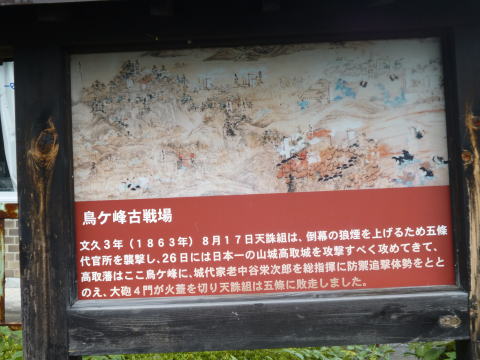

天誅組 鳥ケ峰古戦場は、奈良県高市郡高取町役場西の高取町文化センター前にある。

現地の案内板には、次のように記されている。

文久3年(1863年)8月17日天誅組は、討幕の狼煙を上げるため五條代官所を襲撃し、26日には日本一の山城高取城を攻撃すべく攻めてきて、

高取藩はここ鳥ケ峰に、城代家老中谷栄次郎を総指揮に防御追撃体勢をととのえ、大砲4門が火蓋を切り天誅組は五條に敗走しました。

近鉄吉野線壺阪山駅下車徒歩5分。すぐ東に隣接して高取町役場前駐車場がある。

![]()

天誅組天辻本陣跡は、奈良県五條市大塔町の天辻維新歴史公園にある。

江戸時代末期、文久3年(1863年)中山忠光、吉村寅太郎などの尊王攘夷の志士たちが「天誅組」を旗揚げし、激しい討幕運動を展開した。

大和五條で決起し、代官所を襲撃した後、交通の要地であった「天辻峠」に本陣を構えた。

この地方きっての富豪であり有力者であった「鶴屋治兵衛」をはじめ村人は居宅や人力を提供し協力した。

しかしながら、幕府軍の追補が厳しく天誅組の志士は各地で戦死した。

この地は、鶴屋治兵衛の屋敷跡であり、文久3年8月21日から天誅組本陣が置かれた場所である。

平成17年に「維新歴史公園」として整備され、石碑や歌碑が建てられている。

JR和歌山線五条駅下車、五條バスセンターから奈良交通バスで約50分、天辻下車、徒歩15分。来訪者用の駐車スペースがある。

![]()

![]()

天誅組終焉之地碑、吉村寅太郎原えいの碑は、奈良県東吉野村鷲家にある。

文久3年(1863)8月、孝明天皇の神武山陵参詣を機に、中山忠光卿を主将とした「天誅組」が五条で旗揚げした。

しかしながら、「七卿の都落ち」に象徴される「八月十八日の政変」により、幕府軍の追討を受けて吉野山間部を転戦した。

文久3年9月24日から27日にかけて、東吉野村鷲家で三総裁以下15志士が戦死し、天誅組は終焉を迎えた。

9月26日の夜に、潜伏していた木津川堂本宅前の薬師堂を出た総裁吉村寅太郎は、石の本の薪小屋に隠れていたところを見つかり、9月27日に残念岩の下流30mの所で藤堂藩金屋健吉に銃殺された。

吉村の最後の言葉が「残念」だったと伝えられている。

吉村寅太郎の遺骸は、村人の手によってこの岩の根元に埋葬され、土方直行の筆による「吉村寅太郎君原瘞處」の碑が建てられた。

瘞とは、うずめる、墓などの意で、原瘞處とは、もとその遺骸を埋めていたところを指す。

明治29年(1896)に遺体が明治谷墓地に改葬された後は、吉村寅太郎を偲ぶ記念碑となっている。

天誅組終焉の地碑の東側には、吉村寅太郎遺詠の石碑があり、次の辞世が刻されている。

吉野川 風にみだるるもみぢ葉は

我が打つ太刀の 血煙と見よ

吉村は堂本家に土佐から持ってきた陣中箸を形見に渡し、現在も家宝として伝えられている。

近鉄大阪線榛原駅から奈良交通バスで約40分、鷲家下車。

![]()

![]()

宝泉寺、天誅義士記念碑は、奈良県東吉野村鷲家にある。

文久3年(1863)8月、孝明天皇の神武山陵参詣を機に、中山忠光卿を主将とした「天誅組」が五条で旗揚げした。

しかしながら、「八月十八日の政変」により、幕府軍の追討を受けて吉野山間部を転戦した。

文久3年9月24日から27日にかけて、東吉野村鷲家で三総裁以下15志士が彦根藩、藤堂藩、紀州藩の幕府方と戦い戦死した。

宝泉寺は、曹洞宗の寺院で、鷲家口で戦死した志士や彦根藩士の菩提寺として、毎年11月5日には天誅組の慰霊祭が行われている。

天誅義士記念碑は、宝泉寺の前に建てられており、土方久元伯爵の書によるものである。

記念碑の横には、天誅組総裁 松本奎堂生誕の地である愛知県刈谷市から取り木された桜が植樹されている。

![]()

天誅義士明治谷(みょうじだに)墓地は、奈良県東吉野村小川(鷲家口)にある。

文久3年(1863)8月17日に大和の五条で挙兵した天誅組の志士たちは、同年9月24日に川上村を経て東吉野に入った。

そして、幕府軍との戦闘の末、天誅組は東吉野で終焉を迎えた。

明治谷墓地には戦死した天誅組の義士9名が祀られている。

吉村寅太郎 西田仁兵衛 天保高殿 那須信吾 宍戸弥四郎

鍋島米之助 林豹吉郎 植村定七 山下佐吉

![]()

天誅義士湯ノ谷墓地は、奈良県東吉野村鷲家にある。

文久3年(1863)8月17日に大和の五条で挙兵した天誅組の志士たちは、同年9月24日に川上村を経て東吉野に入った。

そして、幕府軍との戦闘の末、天誅組は東吉野で終焉を迎えた。

湯ノ谷墓地には戦死した天誅組の義士9名が祀られている。

藤本津之助(鉄石) 松本謙三郎(奎堂) 森下猪久馬(幾馬)

福浦元吉 村上万吉

墓地横には天誅組総裁 松本奎堂生誕の地である愛知県刈谷市から取り木された桜が植樹されている。

![]()

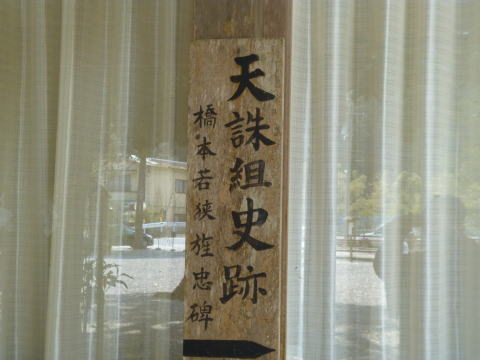

橋本若狭旌忠碑は、奈良県吉野郡下市町の丹生川上神社下社にある。

橋本若狭(1822-1865)は、幕末の尊攘(そんじょう)運動家である。

文政5年12月10日に宇智郡滝村(五條市滝町)の郷士 益田籘左衛門の四男 綱幸 として生まれた。

38歳で大和吉野郡丹生川上神社祠官 橋本信政の養子となり神職を継ぎ、万延元年(1860)宮司となっている。

境内に道場を設けて近隣の若者たちを指導し、二葉天明流柔術を編み出した。

文久3年(1863)天誅組の挙兵に加わり、広橋峠、下市彦根藩陣営焼き討ちなどで活躍した。

その後敗れて伊勢から京都に逃れたが、大坂に潜伏中捕縛され慶応元年(1865)6月4日京都六角牢で処刑された。

辞世として、「川上の神の心をこころにて 濁れる世には澄むとそ思ふ」が残されている。

近鉄吉野線下市口駅からバスで長谷下車すぐ。参拝者用の無料駐車場がある。

![]()

上田主殿の墓は、大阪府河内長野市神ガ丘にある。

長野公園延命寺地区(奥河内もみじ公園)の僧浄厳の墓と夕照もみじのほぼ中間に位置する墓所内にある。

墓石には、次のように刻されている。

(正面)

明治維新 勤皇志士

上田主殿墓□

(右面)

林 總□

上田一□

加藤 鐵之□

(左面)

昭和十八年八月□

上田主殿(とのも)は、鬼住村の庄屋の子として生まれ、天誅組に参加した。

しかしながら、中心のメンバーに対して意見具申したことが原因で、同じ天誅組仲間に斬られた。

大阪府富田林市の錦織神社にある天誅組河内勢顕彰碑(副碑)には、「鬼住村 上田主殿(二十二才)」と刻されている。

富田林市史第二巻に次のように記されている。

さて吉村寅太郎らが尽力していた十津川募兵は、当初から予定していたものではなかったうえに、(中略)性急かつごり押しの無理なものであった。

十津川の内部事情も単純ではなく、いわゆる幕府派と朝廷派といったものが存在し、募兵に直ちに応じようとするものと、慎重にのぞむものがあったとおもわれるが、有無を言わせなかった。

(中山)忠光に対して、勅命には従うが、先般五条代官を殺害したのは疑問であり、京都に伺いをたてたうえでお供したい、という意見を揚言した十津川の玉堀為之進と河内の上田主殿が斬られた。

上田は代々神戸藩士の出で河内鬼住村で代官を勤めた家柄、一六歳のとき江戸へ下り水戸藩邸に出入りし藤田東湖に師事した理論派であった。(後略)

上田主殿の異母兄 四郎五郎清高(弧月院)が墓を建立し、昭和18年(1943)四郎五郎清高の孫 上田一枝が本件墓石を建立したあと、美加の台団地の開発で、延命寺に移転されたという。→ (続)延命寺と上田主殿

TOP PAGE 観光カレンダー

TOP PAGE 观光最佳时期