豊臣秀長ゆかりの地

豊臣秀長ゆかりの地を案内します。

![]()

和歌山城は、和歌山市一番丁にある国史跡である。

天正13年(1585年)、羽柴秀吉が紀州を平定した際、自ら城郭の場所を選定し、藤堂高虎に命じて標高48mの岡山(虎臥山)に城を築き、弟の羽柴秀長に与えた。

秀長は、大和郡山を居城としたため、桑山重晴が城代を勤めた。

その後、慶長5年(1600年)関ケ原の戦いで軍功のあった浅野幸長(よしなが)が甲斐(山梨県)府中から和歌山に転封され、37万6千石の領主となった。

幸長は、連立式天守閣を建て、大手を南の岡口門から北の一の橋に変え、本町通りを大手筋として城下町を整備した。

幸長没後、弟の浅野長晟(ながあきら)が跡を継ぎ安芸国に移封になると、元和5年(1619年)に徳川家康の十男 頼宣が入城した。

この時、二代将軍徳川秀忠から紀伊一国と伊勢国の一部を加えて、55万5千石が徳川頼宣に与えられ、御三家紀州藩が成立した。

紀州徳川家は、「南海の鎮(しずめ)」として、西日本を監視する役割を担い、八代将軍吉宗、十四代将軍家茂を輩出している。

明治4年(1871年)に和歌山城は陸軍省の管轄となった後、昭和6年に国の史跡に指定され昭和10年に天守閣などが国宝に指定されたが、昭和20年(1945年)戦災により焼失した。

浅野幸長時代の城は、黒壁であったが、紀州藩10代藩主 徳川治宝(はるとみ)が、1798年に和歌山城を白壁に改修し、それ以降の城は白壁となっている。

復興天守は、昭和33年(1958年)に再建されたもので、1,2階は武具、古文書などが展示され、3階からは、市街地や紀淡海峡、高野山などが眺められる。

一帯の公園内には、紅葉渓庭園や再建された御橋廊下などがある。

JR和歌山駅、南海和歌山市駅からバスで「公園前」下車。公園南側三年坂通りに、来訪者用の駐車場入口がある。

![]()

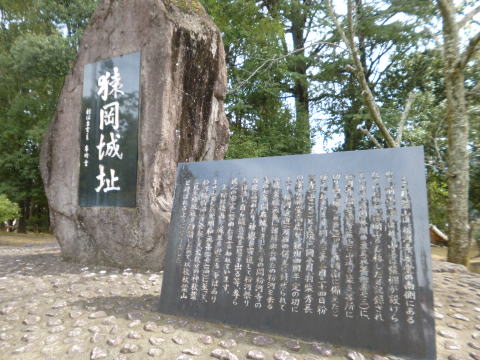

猿岡城址は、和歌山県紀の川市の秋葉山公園にある。

当地の案内碑には、次のように記されている。

この秋葉山は、粉河寺本堂の南側にあるので、前山と呼ばれ、山上に猿棚が設けられていたので、猿岡山とも称したと記録されています。

戦国末期の天正元年(一五七三)に、粉河寺僧兵たちがこの地に山城を築き、各所に切り通し堀などを造って、寺防衛に備えたと伝えられています。

同十三年三月二十四日粉河寺一山ことごとく焼亡。同八月、羽柴秀長の家臣 藤堂高虎が、紀州四国平定の功によって、粉河近辺一万石の領主に封ぜられて入城。

文禄元年に朝鮮出兵のため粉河を去る迄の七年間在城しました。

その間粉河寺の再建に努めたり、神輿を寄進して粉河祭りを復活し、自ら随兵役を買って出る等、専ら民心の安定に努めたと言われています。

文禄以降再び城主を迎えることはありませんでしたが、明和元年(一七六四)に至って、粉河鋳物師等発起して、火伏せの神 秋葉三尺大権現社を勧請したので、以降秋葉山と呼ばれるようになりました。

![]()

郡山城跡は、奈良県大和郡山市にある郡山城の史跡である。

大和郡山城は、筒井順慶が1580年に築城した。

豊臣秀長時代の大増築に際し、紀州根来寺の大門を城門として移築、

平城京羅城門の礎石や石仏、墓石までかき集めて豪壮な石垣が築かれた。

明治時代に城郭は壊されたが、内堀と外堀の一部が残り、追手門、多聞櫓などが復元されている。

桜の名所として知られ、春にはお城祭りで多くの花見客が訪れる。

近鉄郡山駅下車、徒歩10分。

![]()

大納言塚は、奈良県大和郡山市にある豊臣秀長の墓所である。

昭和50年(1975)に大和郡山市指定文化財(史跡)となっている。

豊臣秀長(1540-1591)は、豊臣秀吉の母 なか(1513-1592)と再婚した父 筑阿弥(ちくあみ 生没年不詳)との間に生まれた。

秀吉の異父弟で、兄秀吉とともに戦国武将として活躍した。(秀長は、秀吉の父 木下弥右衛門の子で、同父弟との説もある。)

天正13年(1585)には、和泉、紀伊、大和に及ぶ100万石の所領を有し、郡山城主となった。

城下では、「箱本(はこもと)」制度という独特の町方自治を行い、商工業の育成につとめ、今日の郡山の基礎を築いた。

天正19年(1591)1月22日、大和大納言豊臣秀長が、郡山城内で没すると当地に葬られた。

当初は、豊臣秀吉が菩提寺 大光院を建立して、院主に京都大徳寺の古渓(こけい)和尚を当てて墓地の管理と菩提を弔った。

豊臣家滅亡後、大光院は藤堂高虎によって大徳寺の塔頭として京都に移築され、秀長の位牌、墓所は東光寺(のちの春岳院)に託された。

その後墓所は荒廃したため、新中町の春岳院の僧 栄隆(えいりゅう)、訓祥(くんしょう)や町の人々の努力により、安永6年(1777)に現在の五輪塔が建立された。

五輪塔は高さ約2mで、地輪前面には、豊臣秀長の法名「大光院殿 前亜相春岳 紹栄居士」、

また裏面には、「春岳院現住法印訓祥、郡山内町中建立之」と刻されている。

墓所前には、「お願いの砂箱」があり、名前と願い事を唱えて、三回砂を通すと、願い事が叶うという。

近鉄橿原線近鉄郡山駅下車、徒歩約10分。

![]()

大光院は、京都市北区にある大徳寺の塔頭寺院である。

文禄元年(1592)に奈良の大和郡山に建立された豊臣秀長の菩提寺を、藤堂高虎が文禄4年(1595)に大徳寺(金龍院南、高桐院西)に移し、古渓宗陳(こけいそうちん)を開祖として創建した。

文政7年(1824)に焼失し、のちに再建された。昭和30年(1955)に同じ山内で、現在地に移築された。

文政年間(1818-1831)に再建された客殿には、開祖 古渓宗陳と二世 蘭叔宗秀(らんしゅくそうしゅう)の木像、三回忌法要の際に作られた豊臣秀長の木像が安置されている。

古渓宗陳(1532-1597)は、千利休の参禅の師であり、秀長葬儀の際には導師を務め、秀長の戒名を「大光院殿前亜相春岳紹栄大居士」と定めた。

客殿内を飾る襖絵「黒雲龍図(こくうんりゅうず)」は、客殿再建時に寄進されたもので、奥州 伊達家伝来の狩野探幽筆の屏風を襖に直したもので、墨の濃淡を巧みに用いて迫力のある龍が描かれている。

客殿と書院の間には、茶室「蒲庵(ほあん)」がある。蒲庵という名称は、開祖 古渓宗陳の庵号に由来する。

移築前の蒲庵の露地には、黒田長政、加藤清正、福島正則の三武将がそれぞれ一つずつ石を寄進したということから「三石(みついし)の席」とも称される。

境内墓所には豊臣秀長と藤堂高虎の五輪塔がある。

豊臣秀長(1541-1591)は、安土桃山時代の武将で、豊臣秀吉の弟である。

大和、紀伊と和泉、伊賀の一部を加えた100万石を領し、大和郡山を居城とし、大和大納言と呼ばれた。

京都市バス建勲神社前下車、徒歩2分。

![]()

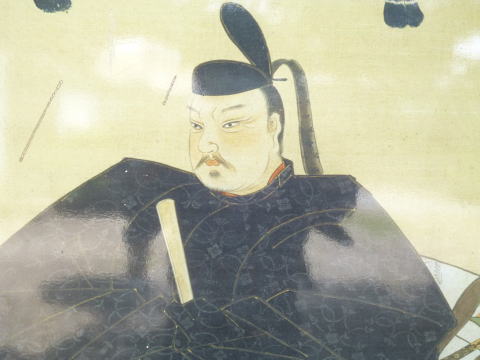

春岳院は、奈良県大和郡山市新中町にある。

如意山と号し、高野山真言宗の寺院である。もと東光院と称した。

開山は重勢(文禄3年没)で、大和大納言 豊臣秀長の菩提所である。

当初の菩提寺である大光院が京都に移された後、郡山において位牌と墓所(大納言塚)の管理を託されたことから、門前には、「大和大納言 豊臣秀長公菩提寺 如意山 春岳院」と記されている。

豊臣秀長の戒名は、「新捐館 大光院殿前亜相春岳院紹栄大居士」で、春岳院(しゅんがくいん)の寺名もこれによっている。

現在の本堂は正徳五年(一七一五)の再建で、令和七年(二〇二五)に改修されている。

寺宝の豊臣秀長像は、江戸時代初期の狩野貞信の筆で、大納言塚前にある説明板にも使われている。

秀長が策定した郡山城下の商工業者特権(箱本制度)は、江戸時代も引き継がれたため、春岳院は町人から篤く信仰され、箱本制度史料をはじめとする古文書を所蔵している。

足利尊氏の念持仏とみられる真鍮製の南北朝時代初期の千手観音像があり、厨子には「五三の桐」と「丸に二引」の足利氏の定紋と「源源氏」の銘が刻まれている。

近鉄橿原線の近鉄郡山駅下車、徒歩10分。

本家菊屋 本店 御城之口餅

本家菊屋 本店は、奈良県大和郡山市にある。

安土桃山時代の天正13年(1585)から続ている老舗で、奈良で一番古い菓子屋である。

郡山城主の豊臣秀長が、兄の豊臣秀吉を招いて茶会を催したときに、

初代 菊屋治兵衛が献上した、粒餡を餅で包みきなこをまぶした餅菓子を秀吉が気に入り、「鶯餅」と命名された。

菊屋の店が城の入り口に位置することから、「御城之口餅」と呼ばれるようになったという。

![]()

豊臣家墓所は、和歌山県高野山の奥の院にある。

この墓所には、豊臣秀吉(1537-1598)とその母、秀吉の弟である大納言秀長と夫人など豊臣一族の墓がある。

現在、石塔が11基並んでいる。

そのうち、中央の1基(303cm)は、昭和15年(1940年)、豊公会によって造立されたもので、京都の豊国廟から霊土を移したという。

五輪塔の正面には、「豊臣太閤秀吉公之墓」と記されている。

この五輪塔の内部には、秀吉の衣冠束帯姿の古い木造が納められている。

紀伊名所図会には、江戸時代の奥の院が描かれており、そこには10基の石塔が描かれている。

また、宝永4年(1707)に描かれた「奥の院絵図」(金剛峯寺蔵)には、下の写真の通り10基の石塔が描かれ、8基には次の通り石塔名が記されている。

大納言殿北方、大光院殿前亜相、太閤秀吉公、春厳貞松、前関白秀次公、石田治部少輔、三位法印、御上臈

「紀伊国金石文集成」「和歌山県の文化財第一巻」「近世大名墓の成立」「高野山金石図説」「高野山資料ー五輪塔拓影集」「木下浩良氏資料」によると、次の石塔が説明されている。

①宝篋印塔 総高 四尺八寸

(銘文)不明(剥落して文字無し)

②三位後室逆修塔(L3) 豊臣秀吉の姉 豊臣秀次の母 「智(とも)の方」123.5cm → 瑞龍寺(村雲御所) 豊臣秀次の墓(高野山光臺院)、瑞泉寺

(銘文)天正廿年 ア 三位法印後室 逆修 五月七日

③法性院殿五輪塔 総高六尺 水輪以上の四輪は他石

(銘文)施主生國相刕住 浅野清兵衛 友重立之

法性院殿 ア 爲 菩提 接譽得授大姉 慶安四天三月廿一日入寂

④北方慈雲院逆修塔(L1) 豊臣秀長の正室 198cm

(銘文)大納言殿北方慈雲院 ア 芳室紹慶 逆修 天正十九年五月七日

⑤豊臣秀長塔(R1) 豊臣秀吉の異父弟 総高六尺

(銘文)大光院殿前亜相 ア 春岳紹榮大居士 天正十九年正月廿二 → 大光院 大納言塚

⑥青厳貞松逆修塔(R2) 豊臣秀吉の母堂 170cm

(銘文)天正十五年 ア 青厳貞松 逆修 六月(三月)廿一日

⑦五輪塔地輪の上に不動明王石仏 勝海院殿 → 安芸浅野家供養塔(浅野長勝 勝海院)

(銘文)法印隆観 泰春房 寶歴廿?辰 六月三日寂

勝海院殿 ア 金光居士 天正三乙亥九月八日寂

⑧樹正院殿五輪塔 秀吉養子息女 豪姫(前田利家四女、宇喜田秀家正室) → 金沢市野田山の前田家墓所

(銘文)前相國秀吉公御養子(立) 息女 樹正院殿 ア 逆修 命室壽光

慶長廿年卯月十五日

⑨玉厳麟公神童塔(L2) 豊臣秀吉の長男 鶴松 180cm → 京都市妙心寺 塔頭玉鳳院

(銘文)天正廿秊 ア 玉厳麟公神童 浅野弾正少弼造之 二月時正

⑩御上臈逆修塔(R5) 豊臣秀吉の側室淀殿 (秀吉正室 北政所ねね(おね)、秀吉側室 松の丸殿(京極竜子)との説もあり) 170cm

(銘文)天正十七己丑 ア 御上臈 逆修 七月初三日 → 淀君 豊臣秀頼五輪塔 太融寺 高台寺 豊国廟

浅野弾正は、浅野長政(浅野長勝養子)である。 豊臣秀吉の正室高台院も浅野長勝養女であった。→ 高台寺

京都市東山区の阿弥陀ケ峰山頂(標高196m)には、豊臣秀吉の墓所豊国廟がある。

例年、豊臣秀吉命日の8月18日には、当地の豊臣家墓所で、豊太閤忌の法要が行われ、読経に続いて、「南無豊国大明神」という神号が唱えられる。

南海高野線高野山駅からバスで奥の院前下車、徒歩20分。

![]()

豊國神社は、大阪市中央区大阪城にある豊臣秀吉・秀頼・秀長を祀る神社である。

京都の豊國神社の別社として、1879年に大阪市北区中之島に創建された。

1961年に現在の大阪城公園内に移転し、その際に境内の広さも3倍になった。

境内には、豊臣秀吉公の像が立っている。

大阪市営地下鉄谷町線・中央線の谷町4丁目駅下車、徒歩約15分。

家臣関係の場所

![]()

加太春日神社は、和歌山市加太にある神社である。

江戸時代の「紀伊續風土記」によると、当初は天照大神を祀っていたが、中世に住吉社を合祀し、その後、日野左衛門藤原光福(ひのさえもんふじわらみつとみ)が、この地方を支配した嘉元年間(1303-1317)に、自身の祖先神である春日三社を合祀し、それ以降は春日神社と称するようになったと記されている。

現社殿は、羽柴秀長の家臣で和歌山城代をつとめた桑山重晴により、慶長元年(1596年)に創建された。一間社流造の檜皮葺で、屋根中央に突出する千鳥破風、軒先には湾曲して屋根と一体化した軒唐破風が付いている。

蟇股の彫刻は、雲に龍、竹に虎、宝珠、恵比寿、大黒天、迦陵頻伽(かりょうびんが)、貝、波に海老、菊花など多種多様である。

仏典に現れる想像上の鳥である迦陵頻伽は、上半身が人で下半身が鳥に表現されるが、蟇股の装飾に用いられるのは他に類例がない。

本殿は、昭和6年に国指定建造物となっている。

社伝によると、役行者が行場として友ケ島を開いた時、当社を守護神としたといわれ、そのため、聖護院門跡が山伏僧とともに毎年4月中旬に参拝している。5月20日には例祭の「えびまつり」が行われる。

南海電鉄加太線加太駅下車、徒歩10分。

豊臣姓に関して

![]()

真田山心眼寺は、大阪市天王寺区にある浄土宗の寺院である。

本尊は、阿弥陀仏座像で、大阪新四十八願所阿弥陀巡礼の一つとなっている。

元和8年(1622年)白牟和尚が戦国武将真田幸村父子の冥福を祈り、堂宇を建立した。

創建からの寺の定紋は真田家家紋の六文銭で、現在の山門扉にも浮き彫りになっている。

真田幸村が大坂冬の陣で戦った真田出丸が築かれた場所と言われ、門前には、「真田幸村 出丸城跡」の石碑が建てられている。

院内には、真田幸村の墓所があり、四百回忌に建立された墓石には、「従五位下 真田左衛門佐豊臣信繁之墓」と記されている。

真田幸村の名は、死後100年以上たった徳川時代中頃(18世紀)に流布したもので、現存最後の書簡にも「左衛門之佐信繁(さえもんのすけのぶしげ)」と署名されている。

豊臣姓は、秀吉が創始したもので、秀長などの親族のほか、毛利輝元や徳川秀忠などの有力大名も称していた。

大阪市営地下鉄玉造駅下車、徒歩5分。

TOP PAGE 観光カレンダー

TOP PAGE 观光最佳时期