紫野めぐり → 紫式部ゆかりの地

![]()

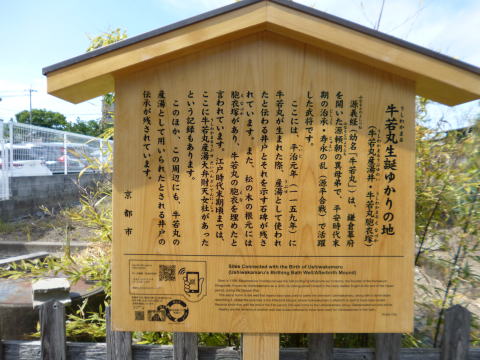

牛若丸生誕ゆかりの地(牛若丸産湯井・牛若丸胞衣塚)は、京都市北区紫竹牛若町にある。

源義経(1159-1189)(幼名「牛若丸」)は、鎌倉幕府を開いた源頼朝(1147-1199)の異母弟で、平安時代末期の治承・寿永の乱(源平合戦)で活躍した武将である。

当地には、平治元年(1159)に牛若丸が生まれた際、産湯として使われたと伝わる井戸とそれを示す石碑が残されている。また、後方に見える松の木の根元には胞衣塚(えなづか)があり、牛若丸の胞衣を埋めたといわれている。

江戸時代末期ころまでは、ここに牛若丸産湯大弁財天女社があったという記録もある。

京都市営地下鉄北山駅からバスで常徳寺前下車、徒歩5分。

![]()

平康頼の塔は、京都市北区大徳寺にある。

「平康頼之塔」と記した石碑の後方に、花崗岩製の地藏宝塔(像高97cm)が建立されている。

前面は、地藏立像(地蔵菩薩)で、右手は下げた与願印で、左手は曲げて宝珠を載せている。

裏面は、仏塔(宝塔)になっており、塔身の扉内に、多宝、釈迦が並んで刻まれている。

平康頼は、平安末期から鎌倉初期の武士で、歌人。信濃権守(ごんのかみ) 中原頼季の子。

承安4年(1174)北面の武士から検非違使尉(けびいしのじょう)となる。このため平判官(へいほうがん)康頼ともいわれる。

今様の名手で後白河院の寵臣として活躍したが、治承元年(1177)鹿ケ谷事件に連座して俊寛僧都(しゅんかんそうず)、藤原成経(なりつね)とともに薩摩国鬼界ケ島へ流された。

途中周防国(山口県)で出家して性照と称した。鬼界ケ島における熊野権現の勧請、千本の卒塔婆流しの話はよく知られている。

治承2年(1178)赦免されて翌年都に帰り、東山雙林寺に籠居して説話集「宝物集」を著した。

東山雙林寺は、平康頼のほか、西行法師、頓阿法師が庵住したと伝えられ、境内には三人の供養塔が並んで建立されている。

平家物語巻第二 卒塔婆流には、康頼入道の次の二首の歌が記されている。

薩摩潟 沖の小島に 我ありと 親には告げよ 八重の潮風

思ひやれ しばしと思ふ 旅だにも なほふるさとは 恋しきものを

![]()

大徳寺は、京都市北区紫野にある臨済宗大徳寺派の大本山である。

山号は龍寶山で、本尊は釈迦如来である。

正中元年(1324年)の創建で、開基は赤松則村、開山は大燈国師宗峰妙超(しゅうほうみょうちょう)で、小院大徳庵に始まる。

花園上皇、後醍醐天皇の祈願所となり、嘉暦元年(1326年)に法堂の開堂式が行われた。

元弘3年(1333年)に後醍醐天皇から「本朝無双禅苑」の勅翰を賜って、南禅寺と同格の五山の第一位に推された。

しかし、建武の新政崩壊後は、夢想門派に帰依した足利政権のもとで寺勢は衰退し、至徳3年(1386年)に足利義満により十刹の第9位に下され、永享3年(1431年)には、十刹の位を辞している。

文明6年(1474年)一休宗純が、堺の豪商の援助を得て再興に力を尽くした。元正10年(1582年)豊臣秀吉が織田信長を当寺に葬り、黒田長政らの諸大名も寺内に諸院を寄進し、施設の整備が進められた。

広大な寺域には、国宝の唐門、方丈をはじめ、勅使門、三門(山門)、仏殿、法堂、寝殿、庫裏、経蔵などの伽藍が並び、周囲には塔頭群が広がっている。→ 高桐院 大光院 龍源院

二層楼閣の三門は、天正17年(1589年)に千利休が檀越となって完成させたもので、金毛閣の名で知られる。

楼上に安置された利休の木像は、三門を通る人の上に置かれる形となり、豊臣秀吉の不興を買い、利休が死に追い込まれたことで知られている。

寺宝は非常に多く、建造物のほか、茶室や庭園、墨蹟や水墨画など茶の湯に関係する秀逸な文化財が残されている。

京都市バス大徳寺前下車、徒歩3分。

![]()

総見院は、京都市北区にある大徳寺の塔頭である。

天正10年(1582)に羽柴(豊臣)秀吉が織田信長の菩提を弔うため建設に着手し、天正11年に創建された。

開山は玉甫紹琮、古渓宗陳を勧請開山とする。

本能寺の変の後、主の仇である明智光秀を討った秀吉は、織田勢力の実質的な相続者となった。

そのことを天下に認知させるため、千利休の勧めにより、大徳寺で信長の葬儀を自ら主催することとした。

信長の葬儀は、当地で盛大に行われ、当時「大徳寺の焼香場」と、はなやかに呼ばれたという。(司馬遼太郎「大徳寺散歩」)

またこの葬儀の場で、秀吉が信忠の遺児 三法師(織田秀信)を抱き、後継者としてふるまった話はよく知られている。

そして、塔頭の総見院(信長の法名)をたて、天正13年3月8日に信長追討大茶会を催している。

明治期の廃仏毀釈でかつての堂宇は失われたが、大正年間に再興されている。

本堂に安置されている織田信長坐像は、信長の一周忌法要に合わせて香木(沈香(じんこう))で作られたものである。

運慶、湛慶の流れを汲む仏師 康清(こうせい)の作とされ、高さ115cmの眼光鋭い衣冠束帯の姿で、国の重要文化財に指定されている。

この信長像は同じものを二体彫ったうちの一体で、もう一体は信長の棺に入れられ荼毘に付されたといわれる。

明治維新後、廃仏毀釈を避けるため大徳寺本坊へ移されていたが、昭和36年(1961)織田信長380年忌に際して総見院に戻された。

境内には、大正時代初期に山口玄洞(げんどう)が建立した「寿安席(じゅあんせき)」、表千家の即中斎(そくちゅうさい)好みの「香雲軒(こううんけん)」、

而妙斎(じみょうさい)揮毫の扁額を掲げた「龐庵(ほうあん)」、と名付けられた趣の異なる三つの茶室が建っている。

表門と周囲の土塀は創建当時のもので、塀の中に塀があるという珍しい二重構造から「親子塀」と呼ばれる。

鐘楼には、堀秀政が信長の菩提のために寄進した鐘がある。

本堂横には加藤清正が朝鮮から持ち帰った石を井筒とした「掘り抜き井戸」がある。

本堂西には、秀吉が千利休から譲り受けたという樹齢400年の「胡蝶侘助椿(こちょうわびすけつばき)」がある。

ワビスケは、花が小さく早春から咲き、茶花としてもよく用いられるツバキの園芸品種で、

総見院のワビスケは、この品種の現存するもっとも古い個体で、昭和58年(1983)京都市指定天然記念物に指定された。

本堂西側の墓所奥には、信長公一族墓碑がある。

正面に向かって左から、秀雄(信雄嫡男)、信雄(信長二男)、織田信長、信忠(同嫡男)、秀勝(同四男)、信高(同七男)、信好(同十男)の墓碑が並んでおり、東側奥には比叡山が望める。

信長公一族墓碑の左奥には、正室 帰蝶(濃姫)、側室お鍋の方の墓石がある。

![]()

芳春院は、京都市北区大徳寺の塔頭である。

慶長13年(1608)加賀の前田利家の夫人 まつ(松子)(芳春院)が玉室宗珀(ぎょくしつそうはく)を開山として建立したもので、前田家の菩提寺である。

寛政8年(1796)の火災により創建時の建物は失われたが、前田家11代 治脩(はるなが)によって2年後に再興された。

現在の本堂は明治初年に建てられたものである。

本堂には、本尊 釈迦如来像や玉室宗珀の木造が安置され、芳春院の木像や前田家歴代の位牌が祀られている。→ 金沢市 加賀前田家墓所(芳春院) 高野山奥の院 加賀前田家石塔

木像を安置している須弥壇の引き戸には、芳春院が好んだという桔梗の花が描かれている。

本堂襖絵は、動物画の名手とされる日本画家 竹内浩一氏が10年の歳月をかけて2016年に完成した水墨画である。

下間(げかん)之間は、琵琶湖の鯰を描いたという「瓢(ひょう)」、室中(しつちゅう)之間は雨の中の鳥を表した「片しぐれ」や、木から木へ飛び移る猿を描いた「啼く」、

上間(じょうかん)之間は「杜(もり)」と題した狐や蛇の姿が、淡い墨で表現されている。

作庭家 中根金作が復元した本堂南庭は、「花岸庭(かがんてい)」と名付けられた白砂が広がる枯山水庭園で、山深い渓谷から流れ出る水がやがて湖に注ぎ、大海に帰るという山水の様を表している。

本堂南庭を眺める縁側と東寺の五重塔の天頂が同じ標高となっているため、縁側に座って庭を眺めると、塀は低いが市街地のビルなどは全く視界に入らず、ゆったりとした時間を過ごせる。

本堂北側には、飽雲地(ほううんち)を前にした優美な二重の楼閣 呑湖閣(どんこかく)がある。

閣上から比叡山を東に望み、その向こうに広がる琵琶湖の水を呑み干すという意を込めて名付けられた。

前田利家の子 利長の依頼により、玉室和尚に参禅していた医者 横井等怡(とうい)と、茶人や作庭家としても知られた小堀遠州によって元和3年(1617)に建てられたもので、

金閣(金閣寺)、銀閣(銀閣寺)、飛雲閣(西本願寺)と並んで「京の四閣」とも称される。

現在の建物は文化元年(1804)に再建されたもので、上層部に前田家の先祖とされる菅原道真を祀るほか、

下層部には玉室和尚の師 春屋宗園の木像や檀越(だんおつ)である近衛家の位牌などを安置しており、京都府の指定文化財となっている。

![]()

三玄院は、京都市北区大徳寺の塔頭である。

天正17年(1589年)、浅野幸長(よしなが)、石田三成、森忠政(蘭丸の弟)が、大徳寺第111世 春屋宋園(しゅんおくそうえん)(大宝円鑑国師)を開祖として創建した。

三人の檀越については異説があり、「都林泉名勝図会」は、浅野幸長、森長定、森忠政の三人を挙げている。

書家としても知られた公卿 近衛信尹(のぶただ)や、黒田長政、小堀遠州、古田織部などの武将、茶人 薮内剣仲、絵師 長谷川等伯など、多くの人々が春屋和尚に禅を学んだ。

澤庵宗彭や千宗旦(利休の弟)も当院で修行している。

当初は、西隣に建てられていたが、明治11年(1878年)に現在地に移転した。

方丈(本堂)の仏間には、開祖春屋和尚の木像や、本尊阿弥陀如来像が安置され、石田三成の位牌のほか、後陽成天皇、近衛信尹、浅野幸長、森蘭丸、森忠政なども祀られている。

方丈内部の襖絵は、御所や公家の御用をつとめた江戸時代の絵師 原在中が描いたものである。

室中の間両側にある龍虎の襖絵は、墨のにじみの効果を利用した「たらしこみ」による表現で龍を描いており、どこから見ても視線の合うように描かれた「八方睨みの虎」はよく知られている。

方丈前の「昨雲庭(さくうんてい)」は、植え込みと大きな立石で深山から流れ出す滝をあらわし、苔や名石の島を配した白砂で広がる大海を表現した枯山水庭園である。

大徳寺の法堂や松を借景として取り込んでいる。

昨雲とは、春屋宋園の語にあり、「迷いの跡もとどめない人間本来の清浄な姿」を意味するという。

方丈北側には、三畳台目の広さを持つ八窓の茶室「篁庵(こうあん)」がある。古田織部好みとして著名で、京都府の指定文化財になっている。

春屋宋園(大宝円鑑国師)、石田三成、森忠政、薮内剣仲、古田織部の墓所がある。

高野山奥の院には、石田三成が逆修で建立した供養塔、森忠政供養塔がある。

京都市バス大徳寺前下車、徒歩10分。

![]()

黄梅院(おうばいいん)は、京都市北区大徳寺の塔頭寺院である。

永禄5年(1562)織田信長が父 織田信秀の追善菩提のため、羽柴(豊臣)秀吉に命じて建立した小庵に始まる。

大徳寺98世住持 春林宗俶(しゅんりんそうしゅく)を開祖に迎え「黄梅庵」と名付けられた。

天正14年(1586)には、豊臣秀吉が本堂と唐門を改築し、天正17年(1589)には毛利元就の子 小早川隆景により庫裏と表門が改築され、この年に「黄梅院」と改められた。

寺名は小早川隆景の院号で、小早川家断絶後は、宗家の毛利家が檀越となった。

庫裏は日本の禅宗寺院において現存する最古のものといわれている。

豊臣秀吉の希望により千利休が作庭した枯山水の「直中庭(じきちゅうてい)」のほか、「破頭庭(はとうてい)」「作仏庭(さぶつてい)」など、禅寺の風情ある美しい庭園を有している。

本堂の襖絵「竹林七賢図(ちくりんしちけんず)」は、雪舟の画風を継ぐ雲谷等顔(うんこくとうがん)の代表的な水墨画で、重要文化財に指定されている。

檀那の間には、「西湖図」、礼の間には、「芦雁図」が描かれている。

書院には、千利休の茶道の師である武野紹鴎好みの茶室「昨夢軒(さくむけん)」がある。

墓所には、織田信秀、毛利元就夫妻、元就の息子三兄弟、信長の次女とその夫 蒲生氏郷、毛利一族などが祀られている。

![]()

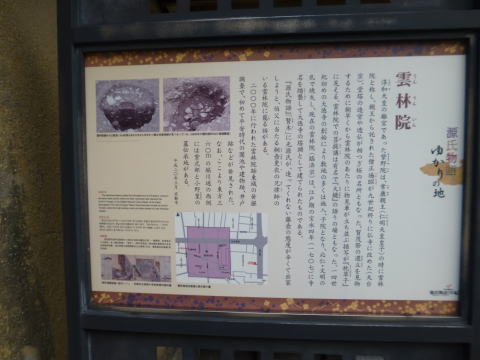

雲林院は、京都市北区にある臨済宗大徳寺派の寺院である。

平安時代には、この付近 紫野は、広大な荒野で、狩猟も行われていた。

淳和天皇(在位823-833)は、この地に離宮 紫野院を造り、度々行幸した。

桜や紅葉の名所として知られ、文人を交えての歌舞の宴も開かれている。

その後、紫野院は、仁明(にんみょう)天皇、その皇子 常康(つねやす)親王に伝領され、

貞観11年(869)に僧正遍照(そうじょうへんじょう)を招き雲林院と呼ばれ、官寺となった。

平安時代中期には、雲林院で開かれる菩提講が世に知られていた。

歴史物語「大鏡」は、この菩提講で出合わせた二人の老人 大宅世継(おおやけのよつぎ)と夏山繁樹(なつやましげき)の昔語りという趣向で展開される。

「源氏物語」「伊勢物語」にも、雲林院が登場し、「古今集」以下歌枕としても有名で、謡曲「雲林院」はそうした昔をしのんで作られている。

鎌倉時代には、雲林院の敷地に大徳寺が建立された。

現在の観音堂は宝永4年(1707)に再建され、十一面千手観音菩薩像、大徳寺開山大燈国師像を安置している。

京都市バス大徳寺前下車、徒歩3分。→ 小野篁卿墓、紫式部墓所

![]()

小野篁卿墓、紫式部墓所は、京都市北区紫野西御所田(ごしょでん)町にある。

堀川通から西に入ると、向かって右側に小野篁卿墓、左側に紫式部墓が並んでおり、紫式部顕彰会の石碑が建立されている。

当地から西方にある雲林院には、「源氏物語ゆかりの地」の案内板があり、京都市の記した案内文には、墓所について次のように紹介されている。

「ここより東方三六〇mの堀川通の西側には紫式部と小野篁の墓伝承地がある。」

倉本一宏氏は、紫式部の墓所について、次のように記している。(「紫式部と平安の都」)

さて、「源氏物語」のあまりの名声ゆえに、後世、紫式部が観音の化身だったという伝説が生まれた。

その逆に、色事を中心とした絵空事を書いて人々を惑わしたというので、仏教の五戒の一つである「不妄五戒(ふもうごかい)」を破ったとして、紫式部が地獄に堕ちて苦しんでいるという伝説も生まれた。(「宝物集(ほうぶつしゅう)」「今物語」「雨月物語」)

それと関連して、地獄とこの世を行き来する冥官(めいかん)説話のある小野篁によって地獄から助け出されたという伝説も生まれ、紫野にある二つ並んだ土盛りが、「紫式部の墓・小野篁の墓」と称されている。

この「紫式部の墓」は、すでに室町時代初期に著わされた「河海抄(かかいしょう)」にも、紫式部の墓は雲林院の塔頭である白毫院の南にあると記されているから、この土盛りのことを指している可能性がある。

堀川通の北大路から下った島津製作所の北隣にあり(現京都市北区紫野西御所田町)、「紫式部顕彰会」(角田文衛会長)による顕彰碑が建っている。

もちろん、もとより伝説の世界の話である。

小野篁(おののたかむら)(802-852)は、平安時代の漢詩人、歌人。小野妹子の子孫で、父は「凌雲集」の選者 小野岑守(みねもり)。

参議に任ぜられて、野宰相(やさいしょう)、野相公(やしょうこう)などと呼ばれ、冥官(みょうかん)とする蘇生説話などで知られる。

紫式部は、平安中期の物語作者、歌人。「源氏物語」「紫式部日記」「紫式部集」の作者。生没年及び本名は未詳。

父は、当時有数の学者、詩人であった藤原為時。長徳2年(996)越前守となった父とともに北陸に下り、翌々年帰京。

父の同僚であった山城守右衛門佐の藤原宣孝と結婚、翌年賢子(のちの大貮三位(だいにのさんみ)を産んだ。

長保3年(1001)宣孝が病死し、その後「源氏物語」を書き始め、寛弘2年(1005)一条天皇の中宮 彰子のもとに出仕した。

はじめ「藤式部」やがて「紫式部」と呼ばれるようになる。紫は源氏物語の女主人公 紫の上にちなみ、式部は父 為時の官職 式部丞による。

![]()

![]()

蓮台山阿弥陀寺、織田信長公本廟は、京都市上京区寺町通今出川上ル鶴山町にある浄土宗の寺院である。

本尊は丈六の阿弥陀如来である。

天文年間(1532-54)に清玉上人が近江の坂本に創建したのが始まりで、その後、西ノ京蓮台野芝薬師西町(現在の今出川大宮東)に八町四方の境内と塔頭十一ケ寺を構えた。

当時、正親町(おおぎまち)天皇は清玉上人に深く帰依し、東大寺大仏殿の勧進職を命じるとともに、当寺を勅願所とした。

清玉上人は織田家と深い親交があり、天正10年(1582)6月2日の本能寺の変の折、本能寺等に駆け付け、織田信長、信忠父子及び家臣百有余名の遺骸を当寺に埋葬したといわれる。

天正13年(1585)豊臣秀吉の命で蓮台野から現在地に移転した。清玉は秀吉の所領寄進の申し出を拒否し、その怒りを買ったともいわれている。

本堂には織田信長、信忠父子の木像が安置され、境内墓地には信長、信忠の墓石(明治時代に建立)や本能寺の変の討死衆の墓、儒者皆川淇園(きえん)、俳人蝶夢の墓等がある。

京都市バス河原町今出川下車、徒歩10分。参拝者用の駐車場がある。

![]()

慈光院は、奈良県大和郡山市小泉町にある臨済宗大徳寺派の寺院である。

寛文3年(1663)当地の大名であった片桐石見守貞昌(石州)が、大徳寺第185世 玉舟宗璠(大徹明應禅師)を開山に迎え、父 片桐貞隆(慈光院殿雪庭宗立居士)の菩提寺として建立した。

片桐貞昌は、茶道石川流の祖であり、武家流茶道を完成した。江戸幕府4代将軍 徳川家綱の茶道師範をつとめている。

そのため、慈光院自体も荘厳な雰囲気のものではなく、境内全体が一つの茶席の風情になるように考えられている。

茅葺の楼門(茨木門)を入ると、入母屋造 茅葺の書院と茶室(ともに国重文)がある。

片桐貞昌の伯父 片桐且元が城主であった摂津茨木の城は、貞昌の出生地で、後に徳川家康の発した一国一城令により取り壊された。

その櫓門を貰い受け移築し、屋根と書院を合わせて茅葺に葺き替えて山門としたのが、茨木門である。

本堂は、昭和59年に再建されたもので、天井には前田青邨門下の入江正巳画伯(1924-2004)の墨絵の雲龍図が描かれている。

庭園は、枯山水で大和盆地を借景にしたもので、国の名勝、国史跡に指定されている。

毎年 仲秋名月の夜には、観月会が催される。

JR大和路線 大和小泉駅下車、徒歩20分。参拝者用の駐車場がある。

![]()

小泉城跡は、奈良県大和郡山市にある。

「小泉城趾」と記された石碑と、顕彰碑が建てられている。

南端の案内板には、次のように記されている。

小泉城跡(こいずみじょうあと)

南北朝のころから名をあらわした有力な地侍(じざむらい)である小泉氏の館が、周囲より一段高いこのあたりにおかれていました。これが小泉城のはじまりです。

江戸時代の元和9年(1623)、片桐貞隆が、この中世の小泉城を利用するかたちで陣屋を構え、小泉藩が成立しました。

その後、延宝元年(1673)に内堀が完成し、陣屋としての体裁が整ったといわれています。

また、街道沿いに城下町も形成されました。

北ノ町、本町、中之町には今もその面影が残されています。

2002年6月

大和郡山市教育委員会

片桐貞隆(かたぎりさだたか)(1560-1627)は、安土桃山時代、江戸時代の大名である。

兄の片桐且元とともに豊臣秀吉につかえ、秀吉没後は豊臣秀頼に仕えた。

慶長6年大和小泉藩主片桐家初代(当初は1万6千石)となった。

慶長19年方広寺鐘銘事件で大坂城をさった兄にしたがい摂津茨木城に移った。

小泉藩第2代藩主 片桐貞昌(石州)は、父貞隆の菩提寺として「慈光院」を建立している。

![]()

髙林庵は、奈良県大和郡山市にある。

髙林庵は石州流茶道流祖 片桐石見守貞昌「片桐石州」の旧片桐城跡である。

現在は財団法人髙林庵、石州流茶道宗家の本部で片桐家の住まいである。

片桐石州は小泉藩二代藩主で徳川四代将軍家綱の茶道師範をつとめた。

石州流茶道は江戸幕府御政道の茶として、大名、武家、御家人等を中心に日本各地に普及した「武士の茶道」である。

片桐家は、賤ケ獄七本槍の一人 片桐且元を祖とし、且元死後、弟の片桐貞隆が遺領を受け、貞隆死後に、嫡子の片桐石州が家督を継いだ。

その後、片桐家が13代にわたり当地の大名をつとめた。

TOP PAGE 観光カレンダー

TOP PAGE 观光最佳时期