高野参詣道 東高野街道を歩く

京都から河内長野まで東高野街道スポットガイド

![]()

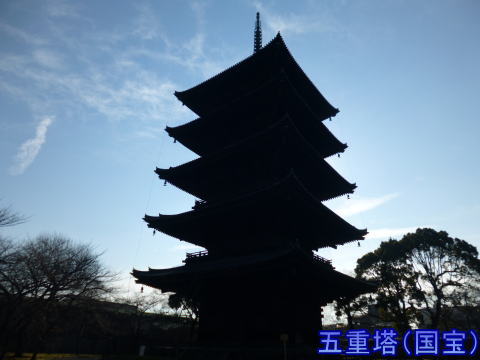

東寺(教王護国寺)は、京都市南区にある真言宗総本山の寺院である。

山号は、八幡山、本尊は薬師如来で、寺院の正式名称は「金光明四天王教王護国寺秘密伝法院」である。

昭和9年(1934年)に史跡に指定され、平成6年(1994年)には「古都京都の文化財」として、世界遺産に登録された。

平安遷都の時に、羅城門の東に開創(796年)して、西の西寺(現在は廃寺)とともに平安京の二大官寺とされた。

弘仁14年(823年)に、嵯峨天皇が弘法大師空海に下賜されて、真言密教の道場となった。

天長2年(825年)に空海が講堂を築造して、教王護国寺となり、翌3年には五重塔が建立されている。

講堂内には、大日如来を中心とした五智如来をはじめ、五菩薩、五大明王、四天王、梵天、帝釈天の21躯の仏像が配置されている。

これは、弘法大師の密教の教えを表現する立体曼荼羅で、わが国の密教美術の代表作(16躯が国宝)といわれる。

講堂の位置づけは、「(境内を)5千分の1に縮小すると東西、南北ともに5センチほどになる。この大きさに紙を切り、東西南北と書き、まず東西を合わせて折る。

おなじように南北も折る。・・・そして十字が交わる中心点に真言密教の主尊、大日如来が安置されている。」

京都のシンボルにもなっている現在の五重塔は、寛永2年(1643年)、徳川家光による造営で、金堂とともに国宝に指定されている。

最高部の相輪頂まで総高56.2mで、現存する木造塔として日本一の高さを誇る。

この五重塔と対象の位置にある灌頂院では、伝法灌頂や後七日御修法の儀式が行われる。

2023年には、「真言宗立教開宗1200年慶讃(けいさん)大法会」が営まれた。

近鉄京都線東寺駅下車、徒歩5分。

![]()

正月元日から3日間又は1週間、国家の繁栄、五穀豊穣を祈る法会として、修正会が行われる。

「修正会」は、中国に始まった行事であるが、日本では神護景雲2年(768)に初めて行われたといわれる。

この法会が宮中に持ち込まれると、1日から7日まで(前七日という)は神事を、8日から14日までは仏事を行うこととなった。

後七日御修法(ごしちにちみしほ)は、承和元年(834年)空海が、国家安泰、玉体安穏、万民豊楽を祈って宮中真言院で行ったのが始まりである。

その後、宮中で長年にわたって執り行われ、廃仏毀釈の影響による明治4年(1871年)の廃止まで続けられた。

明治16年(1883年)の復活後は、場所が東寺の灌頂院に移されている。

真言宗最高の秘儀とされ、真言宗各派の代表が集まり、1月8日から14日まで、宮内庁から勅使を迎えて行われる。

初日には、勅使が捧持してきた御衣(ぎょい)が、灌頂院の内堂に安置され、結願の日には、勅使に対する御衣奉還の儀式が行われる。

期間内は、灌頂院前で、各代表が厳かに進む姿を参観できる。

![]()

羅城門跡は、京都市南区にある。

南区唐橋羅城門町の花園児童公園に「羅城門遺址」と刻まれた石柱が建立されている。

明治28年(1953)3月に平安遷都1100年記念祭事業の一環として、京都市参事会が建立した。

羅城門(らじょうもん)は、「らせいもん」「らいせいもん」とも読み、「らしょうもん」と読まれるようになったのは後世になってからである。羅城(都城を囲む城壁)にある門という意味である。

平城京、平安京の正門で、メインストリートである朱雀大路の南端に設けられた、都の表玄関にあたり、この門を境に京の内外を分けた。

平安京では、創設とともに七間五戸の重層門として建設され、弘仁7年(816)に大風により倒壊し、その後再建されたが、天元3年(980)の暴風雨で再び倒壊し、以降、再建されなかった。

11世紀前半に藤原道長が法成寺造営のため、門の礎石を持ち帰った記述が「小右記」にあり、この頃には門の礎石や基壇だけの姿となっていたと考えられている。

附近の発掘調査では、遺構は発見されていないが、東寺の木造兜跋(とばつ)毘沙門天立像(国宝)や三彩鬼瓦(重要文化財、京都国立博物館寄託)は、この門にあったと伝えられている。

「宇治拾遺物語」には、桓武天皇による羅城門創建時の話が載せられており、「今昔物語集」には、羅城門の上層で死人の髪を抜きとる老婆をみた盗人の話がある。

芥川龍之介がその話をもとに、小説「羅生門」を書き、黒澤明監督は、映画「羅生門」を創っている。

京都市バス羅城門下車すぐ。

![]()

矢取地蔵尊(矢負地藏)は、京都市南区にある。

本尊は矢取地蔵尊である。石像で右肩に矢傷の跡が残っている。左手に宝珠、右手に錫杖、矢を持つ。かつては矢負地藏とも呼ばれた。

天長元年(824)日照り続きで人々は飢えと渇きに苦しんでいた。そのため淳和天皇の勅命により、東寺の空海(弘法大師)と西寺の守敏(しゅびん)僧都が神泉苑の池畔で雨乞いの法会を行った。

先に守敏が祈祷したが雨は降らなかった。対して空海が祈祷すると三日三晩にわたって雨が続き、国土が潤った。

これにより守敏は空海を恨み、ついに空海を羅城門の近くで待ち伏せて矢を射かけた。すると一人の黒衣の僧が現れ、空海の身代わりとなって矢を受けたため、空海は難を逃れた。

空海の身代わりとなった黒衣の僧は地蔵菩薩の化身であったため、その後の人々はこの身代わり地蔵を矢取の地藏と呼び、羅城門の跡地であるこの地に地蔵尊を建立し、長く敬ってきた。

現在の地蔵堂は明治18年(1885)に、唐橋村(八条村)の人々により建立されたものである。

![]()

恋塚 浄禅寺は、京都市にある。

j浄禅寺は、恵光山(えこうさん)と号する浄土宗西山禅林寺派の寺院である。

寺伝によると、寿永元年(1182)文覚上人の開基で、境内に袈裟御前の首塚(恋塚)といわれる五輪石塔があることから、恋塚の名で知られている。→ 戀塚寺

平安末期の北面の武士 遠藤盛遠(えんどうもりとお)は、渡辺左衛門尉渡(さえもんのじょうわたる)の妻 袈裟御前に恋をし、渡と縁を切ることを迫ったところ、袈裟御前は夫を殺してくれと盛遠にもちかけ、操を守るため自分が夫の身代わりとなって盛遠に殺されてしまうという悲恋の物語が伝わっている。「源平盛衰記」では、袈裟御前の美しさと情の深さが記されている。

自分の罪を恥じた盛遠は出家して文覚上人となり、袈裟御前の菩提を弔うために当寺を建立したとされている。

本堂には、12世紀に作られた本尊阿弥陀如来立像を安置し、観音堂には、10世紀の作とされる十一面観音立像(市指定有形文化財)を祀っている。

五輪塔前にある恋塚碑は、正保4年(1647)永井直清(ながいなおきよ)が林羅山を撰者に建立したと伝えられている。

また地蔵堂に安置する地蔵菩薩は、平安時代初期 小野篁(おののたかむら)が一度息絶えて冥途へ行き、生身の地蔵尊を拝して蘇った後、一木から刻んた六体の地蔵の一つと伝えられ、一般に「鳥羽地蔵」と呼ばれている。

毎年、8月22日と23日の京都六地蔵巡りには、多くの参拝者でにぎわう。

![]()

鳥羽伏見の戦い 勃発の地は、京都市伏見区にある。

当地には、「鳥羽伏見戦跡」「小枝橋の説明版石碑」と「道標石碑」が建てられている。

明治元年(1868)正月三日夕刻、この付近で起きた戦が「鳥羽伏見の戦い」の発端となった。

「王政復古の大号令」の後、徳川将軍家の領地返納を強行採決した薩摩、長州らの藩に、不満を覚えた幕臣 会津、桑名らの藩は、正月一日挙兵、大坂から京へ攻め入ろうとし、薩摩、長州の新政府軍がこれを迎えうった。

城南宮には、薩摩藩の野津鎮雄(のづしづお)らが大砲を備えて布陣し、竹田街道を北上してきた桑名軍と幕府大目付 滝川具挙(ともあき)が、小枝橋を渡ろうとするのを、薩摩藩兵が阻止して談判の後、ついに薩摩側から発砲した。

この一弾があたかも合図となって戦端はひらかれ、鳥羽と伏見の両方面で激戦が展開された。

幕府軍は約二万、新政府軍は約5千の兵力であったが、新政府軍の大砲、鉄砲などの新式の武器の威力が幕府軍の行く手を阻んだ。

また新選組も、近藤勇や沖田総司をけがと病気で欠いていたものの、土方歳三や永倉新八以下の隊士たちが伏見奉行所詰めからこの戦いに加わっている。しかし新選組らの奮闘も虚しく、幕府軍は正月六日ついに大坂城に向け退陣した。

この一戦を皮切りに、約二年に渡る戊辰戦争が始まったのである。

![]()

利剣山 戀塚寺は、京都市伏見区下鳥羽城ノ越町にある浄土宗の寺院である。

寺伝によると、平安時代末期、北面の武士遠藤武者盛遠(もりとう)が、渡辺左衛門尉 源渡(みなもとのわたる)の妻、袈裟御前に横恋慕し、誤って彼女を殺してしまった。

盛遠は己の非道を深く恥じ、直ちに出家して、文覚(もんがく)と名乗り、袈裟御前の菩提を弔うため、一宇を建立したのが、当寺の起こりといわれている。

本堂には、本尊阿弥陀如来像の外、袈裟御前と源渡、文覚上人の三人の木造が安置されている。

境内には、戀塚と呼ばれる宝篋印塔があり、袈裟御前の墓と伝えられている。

当寺の縁起物語は、古来より人倫の大道を教えるものとして、物語、詩歌、小説などに取り上げられている。

古くは、「源平盛衰記」、近代では、芥川龍之介の「袈裟と盛遠」、菊池寛「袈裟の良人」などがあり、映画「地獄門」は、本寺の物語を映画化したものである。

源平盛衰記 巻第十九 「文覚発心」では、「文覚道心の起(おこり)を尋ねれば、女故也けり。」との書き出しで、盛遠と袈裟御前(「アトマ」)の物語が記されている。

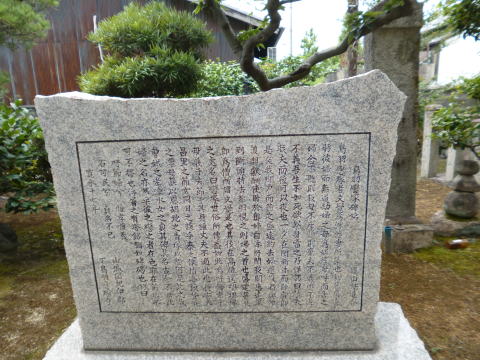

寺宝として、極彩色本寺縁起絵巻、袈裟御前肖像画(土佐光信筆)、縁起刻の石碑などを有する。

なお、恋塚は二カ所あり(上鳥羽と下鳥羽)と伝えられているが、「都名所図会」によると、上鳥羽浄禅寺の塚は、鯉塚が転じたものという。

京都駅からバスで下鳥羽城の越町下車、徒歩3分。参拝者用駐車場がある。

![]()

鳥羽の大石は、京都市伏見区下鳥羽三町の鴨川東岸河川敷にある。

この三基の石は、河原を公園化する際、龍門堰下流百メートル付近の鴨川の水中から引きあげられた。

江戸時代、当地付近に「鳥羽の港」があり、京へ人や物資を運ぶ交通の要衝として栄えたといわれている。

この大石は、瀬戸内の石切り場から船で鳥羽の港へ運ばれて陸路目的地に運ぶ途中に川底に沈んだと考えられる。

寛文2年(1662)京都で大地震が発生し、二条城の建物や石垣の修理を行ったとの記録が残っている。

二条城の石を調査したところ、城門の飾り石の石質、寸法、くさび跡、「矢穴痕」などが、鳥羽の大石と大変よく似ていることが判明した。

その当時の残石という説が有力である。

![]()

瑞華山 薬師院 法傳寺(ほうでんじ)は、京都市にある浄土宗の寺院である。

開基は神亀3年(726)、開祖は行基で聖武天皇が諸病平癒の為の勅願所として、薬師像を安置し「法田寺」と号した。

真言宗の時代があったが、知恩院第11世円智が当寺にて念仏弘通に努めたことにより「法傳(伝)寺」に改めたという。

また、木魚念佛最初の寺として知られている。

木魚による念佛の歴史は、江戸中期の捨世僧不退円説が最初である。寛延2年法傳寺の住職となり、念佛弘通に尽力した。

日課称名六万通の修行を十余年休まず行い、日課念佛を授けた者は一万五千人に及ぶ。

慶応4年(1868)1月3日鳥羽伏見の戦いにおいて、旧幕府軍は多数の死傷者を出して敗走し、下鳥羽の民衆が負傷者の手当てや死者への弔いを行ったと伝えられている。

法傳寺境内も避難所として死傷者の受け入れを行い、野戦病院のようであったと言い伝えられている。

山門北西には、明治30年(1897)の東軍慰霊祭の際に建立された「戊辰東軍戦死之碑」がある。

![]()

草津みなと残念石は、京都市伏見区にある。

草津湊は桂川の湊として平安の昔から貴人が都から旅立つ湊としてだけでなく、瀬戸内海などを通じて都へと物資を運ぶための「舟運の要」として発展してきた。

寛文2年(1662)に寛文近江・若狭地震が発生し、二条城の塀や石垣が大きく破損した。(「殿中日記」)

当時の二条城は、幕府の重要施設であったことから、地震から約1カ月後に、大垣藩主 戸田氏信に修築が命じられた。

そして瀬戸内の島々や東六甲(御影、芦屋)、加茂、笠置辺りで切り出された石が、淀川水運で草津湊に運ばれて陸揚げされ、鳥羽街道を牛車により二条城に運ばれた。

当地に置かれている石は、その時から約350年の歳月を経て、平成27年(2015)8月に川底から引き上げられたものである。

これらの石は、何らかの理由で運搬途中に川底に沈んで当初の目的に使われなかったことから「草津みなと残念石」と命名された。

![]()

![]()

妙教寺、淀古城跡は、京都市伏見区納所(のうそ)北城堀にある。

淀古城については、文明10年(1478)山城国守護が淀に入部するとの記事があり、山城国下5郡(山城国北半部)の守護所が置かれたという。

豊臣秀吉は、この淀古城を改修し、側室茶々(淀殿)が出産をする城とした。淀城で生まれた鶴松は三歳で病死し、秀吉は文禄3年(1594)に淀城を廃城とし、資材の多くは伏見城建築に使用された。

妙教寺は、寛永3年(1626)大坂の富豪商人、法華又左衛門尉貞清の発願により、淀古城下の一角に建立された法華宗真門流の寺院である。

宝泉院日孝を開山上人に仰ぎ、寺地は新しい淀の初代城主、松平定綱から寄進を受けた。→ 淀城跡、與杼(よど)神社

18世紀初頭、付近の大火で山門、鐘楼を除き伽藍を焼失した。現在の本堂は天保11年(1840)に再建されたものである。

慶応4年(1868)戊辰戦争鳥羽伏見の戦いでは周辺が戦場となり、1月4日本堂の壁、柱を砲弾が貫通し、その砲弾が保存されている。

境内には淀古城跡の碑や榎本武揚揮毫の戊辰之役東軍戦死者招魂碑、戦没学徒木村久夫の碑、当山鎮守きつね「小満・小女郎」の塚がある。

京阪本線淀駅下車徒歩10分。

![]()

石清水八幡宮は、京都府八幡市にある神社である。

祭神は、応神天皇(誉田別尊)、神功皇后(息長帯比賣命)、比咩大神(ひめおおかみ)である。

貞観元年(859年)に、南都の大安寺の僧 行教和尚が豊前国宇佐八幡宮のお告げを受けて勧請したとされる。

創建以来、都の裏鬼門(西南の方角)を守護する王城鎮護の神、伊勢神宮に次ぐ国家第二の宗廟として朝廷に崇敬され、天元2年(979年)の円融天皇の行幸以来、天皇の行幸や上皇の御幸は240以上にもなる。

また、武運長久の神として清和源氏をはじめ全国の武士が尊崇を寄せてきた。

明治の初めに、官幣大社となり「男山八幡宮」と改称されたが、「石清水」の社号は創建以来の由緒ある社号であるため、大正7年(1918年)に石清水八幡宮と改称されて現在に至っている。

八幡造の本殿をはじめ、幣殿、舞殿、楼門、廻廊などにより構成され、現社殿は寛永11年(1634年)徳川家光の修造で、本社十棟が平成28年に国宝に指定されている。

本殿の東北角は、鬼門封じで、石垣を斜めに切り取った造りとなっている。

境内には、建武元年(1334年)に楠木正成が必勝祈願参拝の際に奉納したと伝わる樹齢700年の神木「楠」があり、京都府の天然記念物に指定されている。

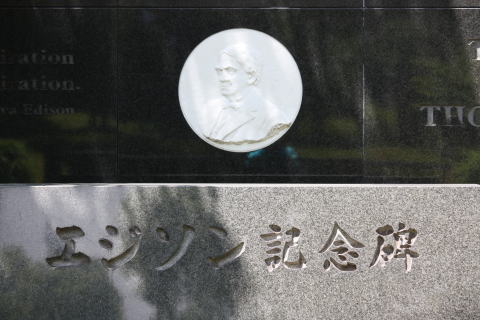

また、トーマスエジソンが男山付近で採取された真竹でフィラメントをつくり白熱電球を完成させたことを記念して、昭和9年(1934年)にエジソン記念碑が建立された。

祭礼として、貞観5年(863年)に始まった石清水放生会が石清水祭として9月15日に行われている。葵祭、春日祭とともに、三勅祭の一つである。

京阪電車八幡市駅から男山ケーブルで男山山上下車、徒歩5分。参拝者用の駐車場がある。 関連サイト 石清水井・石清水社 松花堂跡 高良社(高良神社)

![]()

飛行神社は、京都府八幡市にある。

日本で初めて動力飛行機を発明した二宮忠八が、大正4年(1915)3月10日に創建した。

本殿中央には、空の神様として饒速日命(にぎはやひ)が祀られ、向かって左側は、日本薬学界の偉人らを祀る薬光神社、向かって右側は、航空事故で亡くなられた航空殉難者と航空業界の先覚者を祀る祖霊社で、世界は同じ空の下でつながっているという二宮忠八の信念で、国籍に関係なく全ての犠牲者を祀っている。

二宮忠八(1866-1936)は、二十代の頃、カラスが滑空する姿に着想を得て、固定翼の「カラス型飛行器」を製作し、1891年に飛行を成功させた。

また、人が乗れる複葉機モデルの「玉虫型飛行器」を設計した。その後、八幡の地で試作機の製作を始めたが、完成前の1903年にライト兄弟が有人飛行を成功させたことを聞き、製作を断念している。

併設の資料館には、忠八が撮影した写真や自筆の資料、本人が晩年に作り残した玉虫型飛行器(模型)をはじめ、発明に関連する品々などが展示されている。

![]()

安居橋(あんごばし)は、京都府八幡市にある。

安居橋の名の由来には、諸説がある。

一説では、鎌倉時代から八幡の町ぐるみで行われていた安居神事から名付けられたといわれている。

また、かつてすぐ川下にあった「五位橋」に相対する仮の橋として造られたため「相五位橋(あいごいばし)」と呼ばれ、これが変化して安居橋と呼ばれるようになったとの説もある。

江戸時代はじめには、当地に橋が架けられていたことが、古絵図で確認できるが、構造は現在の反り橋でなく、平橋で描かれている。

元禄7年(1694)には、「安居橋の月」が八幡八景のひとつとして選ばれ、数々の歌が詠まれた。

慶応4年(1878)1月、鳥羽伏見の戦いで焼失したが、古くから「高橋」という反り橋(太鼓橋)が約150m川下にあったことから、この高橋を偲ばせる形で再興された。

現在は、石清水八幡宮の神事で石清水祭(放生会)の舞台として親しまれている。

能蓮法師歌碑

安吾橋の西側には、能蓮法師歌碑がある。

石碑には、次のように刻されている。

(表面)

石清水清き流れの絶えせねば やどる月さへ隈なかりけり

能蓮法師

(裏面)

一九八七年十月

八幡市建立

![]()

![]()

![]()

史跡松花堂、松花堂庭園は、京都府八幡市にある。

明治24年(1891年)に、男山の石清水八幡宮から松花堂昭乗の茶室と泉坊の客殿と庭園が移設された。

松花堂昭乗(1584-1639)は、摂津堺に生まれ寛永4年(1627)に石清水八幡宮の寺坊のひとつである瀧本坊の住職をつとめた。

真言密教や空海、藤原定家の書を学んで、近衛信尹(のぶただ)や本阿弥光悦とともに「寛永の三筆」の一人に数えられた。

隠居後に、泉坊の一角に草庵を建て、その草庵を「松花堂」と名付け、狩野山雪や小堀遠州らの当代の文化人が集う場所となった。

松花堂庭園は、22,000㎡の広さがあり、草庵「松花堂」、泉坊書院のほか松隠、梅隠、竹隠の3つの茶室がある。

昭和32年(1957)には、男山山中にある松花堂跡とともに国の史跡に指定され、平成26年(2014)には国の名勝に指定されている。

庭園には、40種類を超える竹や300本以上の椿などが植えられ、東車塚古墳や女郎花塚もある。

庭園入口には、市立松花堂美術館がある。

松花堂弁当は、松花堂昭乗が農家の種入れ箱に着想を得て小物入れや煙草盆として使っていた四つ切塗箱から

吉兆の創業者湯木貞一が着想を得て考案したもので、吉兆松花堂店で庭園を眺めながら食することができる。

![]()

女郎花塚 女塚は、京都府八幡市の松花堂庭園内にある。

当地の案内板には、次のように記されている。

謡曲「女郎花(おみなえし)」と女塚

「男山の麓に住む小野頼風と深い仲にあった都の女が、男の足が遠のいたのを恨み悲しんで、放生川に身を投げた。

女のぬぎ捨てた衣が朽ちて、そこから女郎花が咲き出し、恨み顔に風になびいている姿をはかなんだ頼風も、後を追って入水した。

これを哀れんだ人々は塚を築いて女塚、男塚とした。

邪淫の妄執に苦界をさ迷っていた男女の亡霊がこの塚から現れて旅僧に回向を乞い、そのおかげで結ばれた。」

という物語で、名所旧跡にことよせた能作の一つである。

この女塚は女郎花塚ともいい、ここ松花堂公園内に立派に保存されているが、男塚は頼風塚ともいい八幡今田にあり、おい茂る芦はこちらを向いているので”片葉のよし”といわれ、せめて同じ場所にあればと、哀れを誘うばかりである。

謡曲史跡保存会

![]()

本尊掛松遺跡は、大阪府枚方市茄子作南町にある。

元亨元年(1321)11月16日夜、融通念仏宗中興の祖 法名上人が男山八幡神の霊夢をうけ、深江(大阪市)の草庵(現在の法明寺)から男山へ向かう途中、当地で八幡宮の使者に出会い、十一尊天得如来の画像を授かった。

上人はこの尊像を路傍の松を掛け、その前で称名念仏を唱え感激のあまり踊りだした。これが同宗の念仏踊りの始まりであるとされている。

やがて夜も更け、一夜の宿を乞うたのが犬井甚兵衛(いぬいじんべい)屋敷(茄子作北町)であったという。

「本尊掛松」はこの画像をかけたことに由来し、名木として知られたが、明治期に枯れ、後に新しい松が植えられている。

別名「ホトトギス松」とも言われるのは、ホトトギスの鳴き声が「ホンゾンカケタカ」と聞こえることによる。

![]()

史跡 伝和田賢秀墓は、大阪府四條畷市にある大阪府指定史跡である。

和田賢秀(わだかたひで/けんしゅう)は、南北朝時代の武将で、楠木正成の弟 正季の子である。通称は新発意(しんぽち)。

和泉国大鳥郡和田村(大阪府堺市)に住して和田氏を称したが、常に楠木氏の惣領 楠木正行(正成の長子)に従って行動した。

正平2年(1347)11月末、正行に従って、幕府方の山名時氏、細川顕氏らを摂津住吉、天王寺に攻めて大勝したが、翌年(1348)正月5日、高師直軍と河内四條畷で激戦となり敗死した。

伝説によると、和田賢秀討死の際、敵の首に噛み付き睨んで放さず、敵はそれがもとで死んだと言われている。

あるとき地元の人が歯痛で苦しんだ時にこの賢秀の墓で祈願して治ったことから、「歯神さん」と呼ばれて信仰されるようになった。

墓所には、天保2年(1831)に作られた位牌型の墓石が建立されている。

JR学研都市線四条畷駅下車、徒歩10分。

![]()

大念山 十念寺は、大阪府大東市北条にある西山浄土宗の寺院である。

本尊は阿弥陀如来である。

江戸時代の本堂再建奉加帳によると、貞和年中(1345-50)の四条縄手合戦で多数の死傷者が出たが、永禄年中(1558-70)にもなお霊魂休まらず、里人がこれを厭い融通念仏の功徳により霊を慰めた。

なかでも木の宮坊なるものが私田をなげうって寺院を建立したのが、当寺の始まりといわれている。

このような経緯から当寺は楠木正成菩提寺とよばれており、山門横には「小楠公幷一族菩提地」と刻した石碑がある。

元来、生駒山地の山沿いには融通念仏関係の遺跡が多く、当寺もその一つに数えられる。

JR学研都市線四条畷駅下車、徒歩10分。

![]()

瓢箪山稲荷神社は、大阪府東大阪市にある。

社殿は、旧四条村大塚にあり、6世紀前半の双円墳である通称「瓢箪山古墳」の墳丘くびれ部に西面して建てられている。

瓢箪山の名は、瓢箪をなかば地中に埋めた側面の形、あるいは平面の形がそれに似ることから起った名で、南北の各墳丘に一基ずつ横穴式石室が現存する。

稲荷神(いなうかみ)すなわち保食神(うけもちのかみ)を祭神として祀り、辻占の総本社として知られている。

社伝によると、天正11年(1583)に豊臣秀吉が大坂城築城にあたり、巽(東南)の方向三里の聖地に「ふくべ稲荷」を鎮護神として祀り、金瓢を埋め、尊崇篤かったといわれている。

江戸時代の貞享5年(1688)の村絵図には「古跡大塚」と記す瓢形の山が描かれ、「いなり」と書かれて江戸時代の早い頃から稲荷社がまつられていたこと、

享和元年(1801)刊行の「河内名所図会」には「如卜(じょぼく)」として、すでに東高野街道で辻占が行われていたことを記している。

近鉄奈良線瓢箪山駅下車、徒歩3分。

瓢箪山古墳(山畑52号墳)

鬼塚と大塚からなる双円墳である。

当地から東方の山手側に展開する山畑古墳群(約六十余基)の西端にあり、この古墳群の中で最古最大の古墳である。

墳丘の南北の主軸の長さは50m、高さ4mで、本殿に向かって右側を鬼塚、左側を大塚という。

大塚の横穴式石室の玄室は幅2m長さ約3m、羨道は幅4m長さ5mで、この大塚はかつて狐塚と呼ばれていた。

鬼塚南端には、羨道入口の天井石が露出している。

![]()

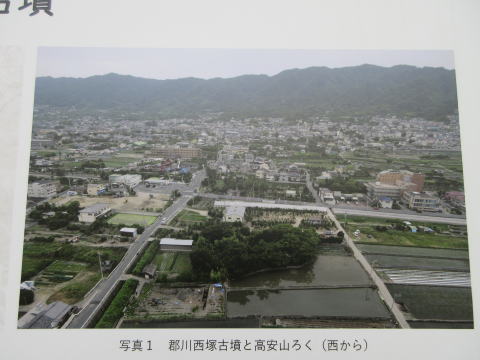

国指定史跡 高安千塚古墳群 郡川西塚古墳は、大阪府八尾市にある。

高安千塚古墳群は、6世紀を中心とした近畿地方有数の大型群集墳である。

高安山麓の尾根上に230基におよぶ古墳が、大窪・山畑(やまたけ)、服部川、郡川北、郡川南の4つの支群に分布している。→ 俊徳丸鏡塚古墳

古墳群の造営がはじまる6世紀前半は、石室の特徴や副葬品に渡来系集団との関わりがうかがわれ、6世紀後半には大和(現 奈良県)の大型横穴式石室のような大きさの石室がつくられるようになる。

平成27年(2015)に国史跡に指定されている。

郡川西塚古墳は、5世紀後半~6世紀初頭に作られた全長62mの前方後円墳で、高安千塚古墳群の西方約1kmの山麓から続く扇状地の先端に位置する。

古墳の東側を南北に通じる東高野街道を隔てて、ほぼ同じ規模の前方後円墳の郡川東塚古墳があった。

平成27年(2015)からの発掘調査で、盾形(たてがた)の周濠と周堤をもつことが明らかとなった。

墳丘斜面に置かれた葺石が残り、墳丘や周堤には円筒埴輪等が並べられていた。

埋葬施設は右片袖式とみられる横穴式石室で、明治35年(1902)に石室内から神人歌舞画像鏡や変形四獣鏡、銀製垂飾付耳飾などの副葬品が出土している。

被葬者は、朝鮮半島からの文化や技術をいち早く取り入れることができた本地域の有力者と考えられている。

この古墳や郡川東塚古墳で横穴式石室が導入された後、山麓部で横穴式石室を埋葬施設とする高安千塚古墳の造営がすすめられた。

令和3年(2021)に国史跡に指定されている。

![]()

誉田八幡宮は、大阪府羽曳野市誉田(こんだ)にある神社である。

主神は、応神天皇で仲哀天皇、神功皇后、住吉大神を配祀している。

日本書紀によると、応神天皇(第15代)は皇子であった時、誉田別尊(ほんだ(ほむた)わけのみこと)と呼ばれた。

「誉田(ほんだ)」を「誉田(こんだ)」と称するのは、後世の転訛で、誉田宗廟とも呼ばれる。

永享5年(1433)の「誉田宗庿(廟)縁起絵巻」によると、

欽明天皇(第29代)の勅定によって応神天皇の陵の前に営まれた社殿を、後冷泉天皇(第70代)の頃(1045-68)になって、南へ1町(約109m)離れた現在の場所に造り替えたとされる。

鎌倉時代から室町時代にかけては、源氏の氏神である八幡神を祀る社として将軍家など武士の信仰を集め、

社殿の造営や宝物の奉納が行われたが、戦国期などには合戦場となって兵火にかかることがあった。

その後、豊臣秀吉から社領の寄進を受け、豊臣秀頼が社殿の再建を片桐且元に命じ、江戸時代になってからは、幕府の保護のもとに社殿の整備がすすめられた。

社宝として、源頼朝の寄進と伝えられる塵地螺鈿金銅装神輿(ちりじらでんこんどうそうしんよ)(国宝)、誉田丸山古墳から出土した金銅製透彫鞍金具(国宝)、

誉田宗庿(廟)縁起絵巻(重要文化財)、神功皇后縁起絵巻(重要文化財)など、多くの宝物を所蔵している。

毎年9月15日に行われる秋祭りでは、神輿が石の太鼓橋(放上橋)を通り、応神天皇陵まで渡御する。

近鉄南大阪線古市駅下車、徒歩10分。参拝者用の駐車場がある。

![]()

水郡邸(にごりてい)は、大阪府富田林市甲田にある。

当地の案内板には、次のように記されている。(一部追記)

水郡邸 府指定史跡

水郡家(本姓は紀)は、紀有常(きのありつね)を遠い祖先とし、伊勢国神戸藩(かんべはん)の代官または大庄屋を務めていた。近世、通称姓を喜田及び水郡と称した。

この屋敷は、安永2年(1773年)に他所から移したもので、武者隠しや押入れから外部へ出られるなど特殊な造りをもち、徳川初期の建物と思われる。

幕末期、尊王攘夷の論が盛んになった頃、当主水郡善之祐(にごりぜんのすけ)は諸国の同志と交わり河内でも同志を作った。

文久3年(1863年)孝明天皇より攘夷親征が布告され、これを機に勤皇の同志が京都方広寺に集まり、前侍従 中山忠光(なかやまただみつ)卿を総裁として土佐の吉村寅太郎ら37名が伏見より出航し、8月16日早朝 堺に上陸した。

水郡たちは菊の紋章の旗、幟、武具を用意し、8月16日午後、当邸で中山たちと合流した。

水郡は長子 英太郎(13才)を連れ河内勢の盟主として隊伍を整え、翌17日未明に水郡邸を出て観心寺に詣った後、夕方に五條の幕府領代官所を襲撃し、代官以下を殺して建物を焼き払い、桜井寺に本陣を置いて新政府(天誅組)を作った。

翌18日に京都では、薩摩藩が幕府方の公卿と共謀して長州藩の追い落としをはかり、長州は味方の公卿と逃亡した(七卿落ち)。

このため天誅組は一転して賊軍となり、幕府の討伐を受けることになった。

本隊は吉野村で討たれ、河内勢は十津川より紀州龍神に至って自首し、翌年7月20日京都の(六角)獄舎で刑死した。

彼らの遺志が明治維新において実現されたのはこれより5年後のことである。早すぎた官軍であった。

天誅組の変は、「明治維新のさきがけ」ともいわれ、水郡邸は維新発祥の地として、昭和49年、大阪府より史跡に指定された。→ 天誅組ゆかりの地

富田林市

![]()

千代田神社は、大阪府河内長野市市町にある。

祭神は、菅原道真公、天児屋根命(あめのこやねのみこと)ほか5柱である。

宝暦13年の記録に「天満宮」と記されており、明治時代以降「北山神社」「菅原神社」と呼ばれてきたが、昭和43年(1968)から現在の千代田神社となった。

神社には、河内長野市指定文化財の二体の木造男神像があり、その一体は全長36cmのヒノキの坐像で、12世紀末頃の作とされている。

この像には、梅花紋があることから、祭神の菅原道真と考えられている。

近鉄長野線汐ノ宮駅下車、徒歩5分。

![]()

錦渓山 極楽寺は、大阪府河内長野市古野町にある融通念仏宗の寺院である。

寺伝によると、聖徳太子が推古天皇の病気平癒を願い、この地の五株の杉の根元に湧く霊水を汲んで献上したところ、無事回復したことから、聖徳太子が薬師如来を刻み本尊としたのが当寺の始まりとされている。

当時は、温泉寺と呼ばれており、境内の薬師堂や五ノ木稲荷は、その名残といわれている。

その後、寺は衰退したが、元享2年(1321)融通念仏宗の法明上人によって再興され、本尊を阿弥陀如来とし、さらに当寺を中本山(古野本山)として摂津・河内二州六別時の第一と定めた。→ 大念仏寺

別時(べつじ)とは、行者が特別の期間、日時を定めて称名念仏を唱えて修行する念仏道場のことで、当寺は錦部別時と称されていた。

南北朝時代の兵火で焼失し、慶長8年(1603)地元の祐算(ゆうざん)上人(上原の中村与治良次郎)により再建され、ついで膳所藩主 本多氏の菩提寺として栄えた。

本堂(方七間)は、万治元年(1658)に建立され、文化9年(1812)に再建された。

昭和53年(1978)には「河内の大佛さん」が建立され、昭和59年(1984)に大仏開眼法要が行われた。

錦渓大仏は、青銅製の阿弥陀如来像で、高さは6.8m、大仏八角堂と十二蓮弁を合わせると13.2mの高さとなる。

南海高野線、近鉄長野線の河内長野駅下車、徒歩7分。

![]()

東西高野街道合流地点モニュメントは、大阪府河内長野市にある。

「高野街道」と記された石碑には、次のように刻されている。

(正面) 高野街道

この付近、東と西の高野街道合流地点

(右面) 京都・八幡へ 北東約57km

堺・大小路へ 北西約18km

三角錐型のモニュメントには、略図と高野街道の説明が記されている。

南海高野線河内長野駅下車、徒歩2分。

TOP PAGE 観光カレンダー

TOP PAGE 观光最佳时期