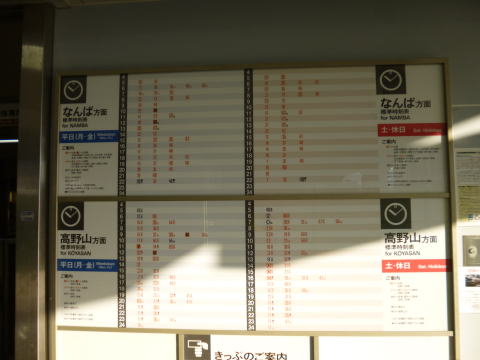

御幸辻駅時刻表

なんば 河内長野方面行き

御幸道ウォーク

御幸辻駅時刻表

なんば 河内長野方面行き

| 平日 | 休日 | ||

| 8時台 | 3 16 21 44 53 | 02 24 49 | |

| 9時台 | 21 44 | 13 38 | |

休日時刻 7:48 JR和歌山発 8:55 JR橋本着 (乗換15分) 9:10 南海橋本発 9:13 御幸辻着

高野山 橋本方面行き

| 平日 | 休日 | ||

| 8時台 | 06 32 39 | 12 37 | |

| 9時台 | 02 32 48 54 | 01 25 47 | |

休日時刻 8:13 南海難波発 9:01 御幸辻着

九度山駅時刻表

なんば 河内長野 橋本方面行き

| 平日 | 休日 | ||

| 14時台 | 12 38 | 12 31 | |

| 15時台 | 15 30 53 | 02 31 | |

| 16時台 | 49 | 05 42 58 |

休日時刻 15:02 九度山発 15:13 橋本着 (乗換18分) 15:31橋本発 16:22 南海難波着

15:02 九度山発 15:13 橋本着 (乗換17分) 15:30JR橋本発 16:36 JR和歌山着

15:31 九度山発 15:43 橋本着 (乗換17分) 16:00JR橋本発 17:06 JR和歌山着

16:05 九度山発 16:18 橋本着 (乗換52分) 17:10JR橋本発 18:22 JR和歌山着

16:42 九度山発 16:53 橋本着 (乗換17分) 17:10JR橋本発 18:22 JR和歌山着

高野山 高野下方面行き

| 平日 | 休日 | ||

| 14時台 | 18 44 | 12 46 | |

| 15時台 | 15 46 | 16 45 | |

| 16時台 | 17 44 | 21 42 |

紀伊山田駅時刻表

橋本 五條方面

| 平日 | 休日 | |

| 10時台 | 18 55 | 5 53 |

| 11時台 | 53 | 53 |

| 12時台 | 53 | 53 |

| 13時台 | 53 | 53 |

粉河 和歌山方面

| 平日 | 休日 | |

| 10時台 | 33 | 34 |

| 11時台 | 34 | 34 |

| 12時台 | 33 | 34 |

| 13時台 | 33 | 33 |

高野口駅時刻表

道の駅柿の郷九度山から徒歩30分

橋本 五條方面

| 平日 | 休日 | |

| 13時台 | 50 | 50 |

| 14時台 | 50 | 50 |

| 15時台 | 49 | |

| 16時台 | 5 49 | 49 |

| 17時台 | 53 | 55 |

粉河 和歌山方面

| 平日 | 休日 | |

| 13時台 | 37 | 37 |

| 14時台 | 37 | 37 |

| 15時台 | 36 | 37 |

| 16時台 | 5 | 7 |

| 17時台 | 8 | 16 |

![]()

御幸道(ごこうみち、みゆきみち)は、和歌山県橋本市にあった高野参詣の道である。

御幸は、上皇、法皇などの外出のことで、天皇の行幸と区別して用いられた。

紀伊続風土記には、「御幸道」として、神野々(このの)村の説明の中で、次のように記されている。

○御幸道

村の東岸上村との界にあり里人傳へて 宇多帝高野山 御幸の時の道といひて 紀伊見峠より名倉村に通る往還なり

此道に経讀地蔵と云ふ石佛あり

また、辻村、柏原村の箇所にも御幸道の説明があり、柏原(かせばら)には、「大道」という小字名も残っている。

平安時代後期から鎌倉時代には、多くの皇族、貴族の高野参詣が記録で確認できるが、高野山への道程が記されたものは多くはなく、その上この御幸道を通ったと考えられるのは、数例に限られる。

(1)覚法法親王

久安4年(1148年)「御室御所高野山参詣日記」

(2)藤原頼長

久安4年(1148年)「台記」

(3)後宇多院

正和(しょうわ)2年(1313年)「後宇多院御幸記」

これらは、いずれも河内国から紀見峠を越え、現在の橋本市御幸辻で西へ向かい、菖蒲谷から南下し、出塔、柏原を経て、神野々に至る。

神野々と岸上の間の道は、国道24号線紀伊山田駅から紀北工業高等学校に至るもので、同校前から西へ折れ、高野口町名倉を経て、紀ノ川を渡り、慈尊院に至ったと考えられている。

![]()

御幸辻駅は、和歌山県橋本市にある南海高野線の駅である。

南海高野線(難波-高野山)は、明治29年(1896年)高野鉄道が工事をはじめ、同31年1月堺東―狭山間、同年3月狭山ー河内長野間が開通し、同33年8月堺東ー汐見橋間の完成で、汐見橋ー河内長野間の営業を開始した。

明治40年に高野登山鉄道が作られて高野鉄道の業務を引き継ぎ、明治45年に汐見橋ー河内長野間が電化された。

大正2年(1913年)には、河内長野ー橋本間の工事が始まり、同4年(1915年)3月長さ1557mの紀見トンネルが完成し、国鉄和歌山線に連絡した。

そして、大正4年(1915年)3月11日に紀見峠駅と高野辻駅が開業した。

開設当時は高野参詣客誘致のため、高野の名を冠して高野辻駅と名づけられていたが、かつて、上皇、法皇が高野山に参詣した道を御幸(街)道と称していたこともあり、大正12年(1923年)3月に御幸辻駅と改称された。

1日平均の乗降人員(平成24年度)は、約2900人。

![]()

蔵王権現社(八王子社)は、和歌山県橋本市御幸辻にある神社である。

紀見村郷土誌に、口碑伝説として、蔵王権現縁起が次のように書かれている。

辻村(御幸辻)に祀る八王子社は、八人の王子を祀るものである。

嵯峨天皇(786年-842年)は、厚く仏法に帰依し、在世中に2度高野山に行幸された。

当時朝廷には、嵯峨天皇に従わない臣もいたため、天皇が崩御した際に、忠臣が御遺体を高野山に移すことにした。

紀見峠を経てこの地に差し掛かった時、賊が背後に迫っていると聞き、御遺体を裏山(一説に谷間)に隠した。

その時に、王子の一人が権現して老人の姿となり、賊を欺いて難を救った。

すなわち、「権現して王を蔵す」として、この時から八王子社が蔵王権現と呼ばれることになった。

谷間とは、現在の御幸辻駅の地点で、当時は谷深く熊笹が密集していたが、山崩れのため谷が浅くなったという。

鳥居前の附水盤と灯籠には、文永7年(1270年)の銘がある。

南海高野線御幸辻駅下車、徒歩2分。

令和7年 改訂分

正遷宮後の当地の案内板には、次のように記されている。

蔵王権現社・八王子権現社 御由緒

蔵王権現社の創建は定かでない。八王子権現社は文永七年(鎌倉時代)創建。

平安・鎌倉時代は、疾病や災いが繰り返し蔓延した不安な時代であった。

当時、疾病や災いは疫病神や鬼がもたらすものと考えられ、各村では疾病収束や病気平癒を祈願する疫病信仰が広がる。

この地には、天皇や上皇が高野山に参詣した道(御幸道)があり往来がさかんであったことから、此処に二社が建立され、辻村の氏神として篤く崇敬された。

現在の地名が御幸辻となったのは、この古事に因んだものである。

○蔵王権現社

蔵王権現は、日本独自の山岳信仰である修験道の守尊である。

奈良県吉野町にある金峯山寺本堂(蔵王堂)の御本尊として知られる。

修験道の開祖とされる役行者が金峯山で修行中に示現したという伝承がある。

釈迦如来、千手観音、弥勒菩薩の三尊が合体したものとされ、疫病や災いを封じる力を持つと信じられた。

疫病退散、病気平癒を願い、修験者による祈祷や祭祀などが行われた。

○八王子権現社

八王子権現は、須佐之男尊の御子神である八柱(五男三女)を祀る。

八柱とは八島士奴美神(やしまじぬみのかみ)、五十猛命(いたけるのみこと)、大屋都比売神(おおやつひめのかみ)、津麻津比売神(つまつひめのかみ)、

大歳神(おおとしのかみ)、宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)、大屋毘古神(おおやびこのかみ)、須勢理毘売命(すせりびめのみこと)である。

病気や災いから免れるご利益をもたらすと信じられた。

奉斎年表

一二七〇(文永七年)八王子権現社創建(水盤、灯籠に銘あり)

一八三八(天保九年)花立て奉納

一九一三(大正二年)鉄道建設に伴いやむをえず牛頭天王神社に合祀

一九三〇(昭和五年)現在地にお社建立、奉斎

一九八三(昭和五八年)八王子権現社正遷宮

二〇二三(令和五年)正遷宮

令和五年五月吉日

御幸辻氏子中

![]()

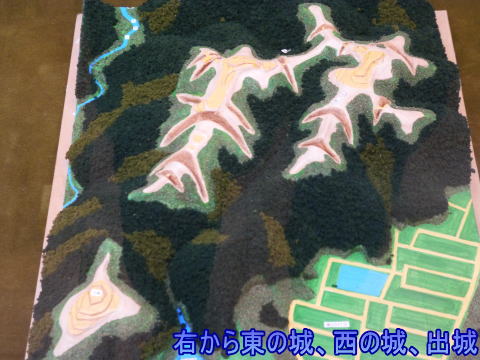

長薮城跡は、和歌山県橋本市慶賀野、細川の標高347mの山の斜面にある山城跡である。

地元の人々は、この山を城山と呼んでおり、昭和51年(1976年)から造成が開始された新興住宅地は、1979年に城跡に因んで城山台と名付けられた。

紀伊続風土記の細川上村「長薮城址」の項に「村の西山上にあり、牲川(贄川)氏の城址なり」と記されており、在地武士の贄川義春が文明年間(1469-87)に築いた城とされている。

贄川義春の父左衛門頼俊は、楠正成に仕えたが、千早落城後は十津川に住んだ。

文明年間に十津川の野武士とともに伊都郡に入り、紀伊守護畠山氏の幕下となり、一万石を領して橋谷川流域の谷内郷といわれた13村の支配拠点とした。

東西600mの規模の山城で、三つの峰に「東の城」、「西の城」、「出城」という別郭(べつくるわ)を有していた。

橋本市郷土資料館(休館中)に、約1300分の一の長薮城の模型(吉田亘氏制作)が展示されている。

現地には、道標等は設置されていないため、公的機関等の案内がある時にあわせて見学するのが良い。

三つの峰を回るのに、約1時間必要で、急な坂もあるため、登山靴や運動靴で行くのが望ましい。

南海高野線林間田園都市駅からバスで城山台センター下車、徒歩20分。

![]()

杉村公園は、和歌山県橋本市御幸辻にある公園である。

面積は、125,000㎡あり、昭和45年(1970年)杉村林之助氏から寄贈され整備したものである。

杉村林之助氏は、昭和40年から橋本商工会議所会頭に就任し、商工業者の指導育成を図り地域業界の発展に寄与した。

四季折々の花が咲き、芝生広場でバドミントンやバレーボールも楽しめる。

つり橋「丸尾橋」周辺で子供たちが遊んだり、秋には菊花展が開催されている。三星山彦句碑(杉村公園) 青塔句碑(杉村公園)

園内には、橋本市初代市長 吉田六右衛門翁 銅像がある。

南海電鉄高野線御幸辻駅下車、徒歩5分。来園者用の駐車場がある。

![]()

橋本市初代市長 吉田六右衛門翁 銅像は、和歌山県橋本市杉村公園にある。

吉田六右衛門 (1891-1972)は、橋本市の初代市長で、橋本市名誉市民となっている。

当地の銅像は、1993年に制作されたもので、杉村公園の郷土資料館(休館中)前に設置されている。

吉田六右衛門は、 1891(明治 24)年 旧・紀見村細川下に生まれた。1914(大正3)年、23 歳で紀見村収入役に 就任、同村助役を経て

1927(昭和2)年から 1939(昭和 14)年まで紀見村長をつとめた。

村道新 設、文教施設の整備、託児所の開設などの業績を残した。そして、県会議員を2期つとめたあと、 県地方事務所制度が創設された 1942(昭和

17)年、那賀地方事務所長に就任。

終戦を境に、伊都事務 所長を歴任、戦後の民主化時代の県政に貢献した。

1955(昭和 30)年に発足したばかりの橋本市 の初代市長に選ばれた。1町5村の合併後の困難な行政課題を豊富な行政経験と識見をもって解決 した。

とりわけ、財政再建問題、各種都市基盤の整備、災害対策の強化、公民館設置や学校 統廃合など文教施設の再編整備、新庁舎の建設などに尽力し、橋本市の発展の基礎を固めた。

1959(昭和 34)年、市長退任後は社会福祉法人・紀の川寮理事長、県遺族連合会副会長、市遺族連 合会会長、市および県老人クラブ連合会会長を長くつとめていた。

社会福祉の充実にも大きな功績を残 し、1972(昭和 47)年に 82 歳でなくなった。

1957(昭和 32)年 藍綬褒章 (自治功労で) 1965(昭和 40)年 勲五等瑞宝章 (自治功労で) 1972(昭和 47)年 正六位勲五等双光旭日章

(社会福祉功労で)をそれぞれ受賞している。

![]()

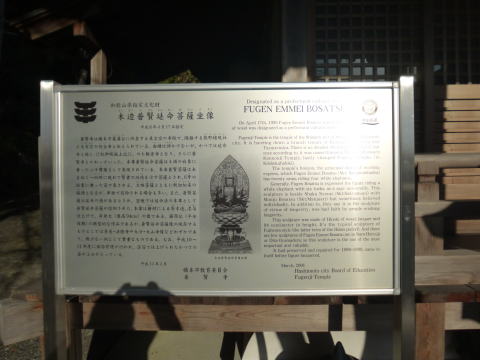

普賢寺は、和歌山県橋本市菖蒲谷にある真言宗の寺院で、隣接する熊野権現社と大夫宮(たゆうのみや)の別当寺と伝えられている。

寺伝によると、天平9年(737年)春、行基菩薩が当地方へ巡錫の際に、この地を浄所と定めて、自ら資材を運び、仏像を彫刻した。

福徳を授かるよう、断食の誓願、修行の祈請21か日の後、本尊を安置したといわれている。かつては延命寺と称し(「紀伊続風土記」)、のち観音寺となり、さらに普賢寺と変わっていった。

本尊普賢延命菩薩は4頭の白象に乗った二十臂像として表現されており、行基作とも伝えられている。

本来普賢菩薩は、あまねく一切処(いっさいしょ)に現れて賢者の功徳を示す菩薩とされ、6牙(が)の白象に乗った姿で表される。

文殊菩薩とともに釈迦如来の脇侍(わきじ)となるが、単独で信仰される場合も多い。

また、普賢菩薩は延命の徳があるとされ、密教では延命法の本尊として普賢延命菩薩が信仰された。

本尊は、檜材による寄木造り、漆箔(しっぱく)仕上げで、等身大(像高94cm)の像である。藤原仏(平安時代後期)の典型的な作品であるが、

普賢延命菩薩像の現存するものとしては、奈良・法隆寺の像に次いで日本では二番目に古い貴重なもので、平成8年4月に和歌山県文化財に指定されている。

なお、平成10年〜11年度に保存修理が行われ、漆箔で仕上げられたかつての姿がよみがえっており、毎年4月15日の春の大祭に開帳される

境内には、應永二年(1395年)乙亥(きのとい)の銘のある小宝篋印塔がある。

本堂の西側には、熊野神社がある。祭神は、伊邪那岐命と伊邪那美命である。

当社は、聖武天皇天平九年の創祀と伝えられ、一村の産土神として現在に至る。明治6年4月に村社となった。

境内には、当地子供会の一行が大阪港で遭難した「やそしま丸」乗船者19名の慰霊碑が建てられている。

南海電鉄高野線御幸辻駅下車、徒歩18分。参拝者用の駐車場がある。

![]()

松山城跡は、和歌山県橋本市菖蒲谷小字清水(地名田和)にある。

松山城を築城したのは、織田信長家臣の松山新介(新助)で、遺構として郭、土塁が残されている。

現状は、山林となっており、松山城は別名 菖蒲谷城、田和ノ城とも呼ばれた。

菖蒲谷の易産山護国院地蔵寺(子安地蔵寺)の北約500mのところに和泉山脈を背景に、独立峰の松山城の城山がある。

松山城の立地は「田和ノ城」との別名の通り、紀見地区から山田、吉原を経て高野口へ向かう道のタワ(山並みの撓(たわ)み 峠)のそばの要衝に築かれている。

従ってその築城目的も城によって地域を鎮める、支配する、というより、南の高野山勢力への牽制、または抑えを眼目にしているように窺える。

それは、構造的に見ても、主郭へ至る城道(通路)が何回かの「折れ」をしつらえ、「虎口(城の入口)」から主郭への直行を妨げる工夫に一番力を注いでいる事がわかる。

このような工夫は、「向城(むかいじょう)」「陣城(じんじろ)」(共に敵拠点に対抗してのみ築く城、砦を指す。)に多く見られる形式である。

主郭は40m×15mの方形を志向しているが、削平は甘く居住性を無視している。これも陣城の特徴を表している。

「紀伊続風土記」などによると、松山新助は織田信長の家臣で、信長の「高野攻め」の先鋒の武将として紀州に派遣された。→ 住吉神社(住吉大明神)

そして前進基地としての松山城を築き、幾度かの威力偵察や小競り合いの戦闘を重ねた。

銭坂城西方の高野街道と、大和街道の交差する辺り(「王子が森」という)での、高野勢と松山新介の部隊が衝突し、予てから「有事の際は加勢するように」との指示により、生地、牲川の援軍派遣で戦が終息したとの話も伝わっている。(この両氏の協力に対し、織田信長からの感謝の書状が出ている。)

織田の「高野攻め」の橋頭保を築き、維持に腐心していた松山新介であるが、高野勢の夜襲に合い戦に敗れて松山城は落城したと考えられている。

その後、天正10年の「本能寺の変」により、織田信長の高野攻めは自然終息した。

紀伊続風土記の菖蒲谷村の項には、次のように記されている。

〇古城趾

山上にあり 周八十間 松山新助の城なり 天正六年二月織田氏高野責の時 松山某高野の衆徒と戦ひ落城すといふ

戦場は山田村領にて地蔵寺の北一町許にあり

松山某城を逃れ去る其徒戦死する者の首を集めて埋みし處なりとて 地蔵寺の巽一町許に小山といへる處に塚あり(後略)

![]()

易産山護国院地蔵寺は、和歌山県橋本市にある高野山真言宗の寺院である。

天平9年(737年)に東大寺建立に関わった僧行基によって開かれたと伝えられている。

本尊の地蔵菩薩立像は、一切女人安産守護のため僧行基が安置したものである。

堂宇は、天正9年(1581年)の織田信長の高野攻めの際に焼失したが、本尊は人里離れた山中に難を逃れ、のちに村人に発見された。

その地は、「かくれがた」と呼ばれ、現在も残っている。

慶安3年(1650年)紀州徳川家初代藩主徳川頼宣により復興され、以来紀州徳川家の安産祈願所として、篤く信仰されてきた。

安産子授祈願の参拝者が多く、通称「子安地蔵」と呼ばれている。

近年は、「紀伊ノ国十三佛」、関西花の寺霊場第24番札所「藤の寺」としても知られている。

樹齢百年の古木を含め、8種類二十数本ある藤の開花時期(4月下旬から5月上旬)には、多くの参拝客で賑わう。

南海高野線御幸辻駅下車、徒歩約30分。藤の季節には、有料の参拝者駐車場が開設される。

![]()

西光寺は、和歌山県橋本市柏原にある。

阿弥陀堂と証誠権現社が残されており、下記の柏原文書(かせばらもんじょ)の説明板が設置されている。

柏原文書は、橋本市柏原区に伝わる古文書で、「柏原西光寺文書」「柏原区有文書」ともいわれる。

鎌倉時代の寛文2年(1244年)から安土桃山k時代の文禄3年(1594年)に至る約350年間の古文書約140点が残されており、当時の様子をうかがうことが出来る。

柏原文書の内容は、多くは西光寺を中心とした土地の売渡状や寄進状で、その他には正月行事の朝拝に関する取り決め、銭や米の請取状、本人の意思を後のために書き置く置文などがある。

登場人物では、西光寺の僧をはじめ生地代官衆、大平殿などの土豪層、周辺各地に遺品を残す柏原鋳物師と考えられる「カナヤ」という職名を記したもののほか、庶民百姓たちの素朴なカタカナ交じりの文書も見られる。

柏原文書の特徴は、柏原村西光寺阿弥陀堂や証誠権現(熊野権現)社に関わったものが多く見られ、当時の村人たち庶民の生活が描き出されている。

本文書は、当地の中世農村を明らかにするものとして、橋本市の指定文化財となっている。

JR和歌山線紀伊山田駅下車、徒歩10分。

![]()

橋本市山田地区公民館は、和歌山県橋本市柏原にある。

昭和41年3月に西部公民館として完成した。

平成7年3月に西部地区公民館に改称、改築を行い6月に開館した後、平成28年4月場所を西向かい側に移転新築し、山田地区公民館としてリニューアルオープンした。

延床面積は、619㎡で、事務所、研修室、和室、調理実習室、図書室、会議室がある。

JR和歌山線紀伊山田駅下車、徒歩10分。来館者用の駐車場がある。

![]()

六郷極楽寺は、和歌山県橋本市神野々にある寺院である。

神野々七墓(こののななはか)(周辺六地区の共同墓地)前に建つ阿弥陀堂で、14世紀初めの史料に出ている。

本尊阿弥陀如来坐像は、説法印を結ぶ像で、鎌倉時代の作品として和歌山県指定文化財となっている。

境内には、正平七年七月一五日(南朝年号1352年 本堂に向かって左側)、正平一三年の五輪塔(いずれも橋本市指定文化財)が建ち、一字一石経も発見されている。

JR和歌山線紀伊山田駅下車、徒歩10分。

![]()

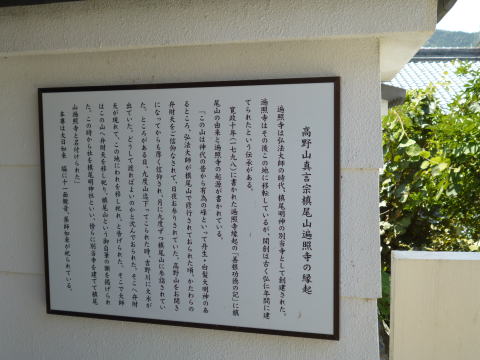

照光寺は、和歌山県橋本市岸上にある浄土真宗西本願寺派(摂州富田照光寺末)の寺院である。

本尊は阿弥陀如来で境内には、本堂、客室、庫裏、土蔵がある。

同寺所蔵の「縁起物軸物」によると、

「大谷本願寺 釈実如(花押)

永正7年(1510年)庚午6月5日

富光照光寺門徒 紀州伊都郡岸之上道場也

方便法身尊像」

と記されており、室町時代の開基といわれる。

什物として、「親鸞上人御真筆一軸」「梵鐘」「石燈籠 二基」などがある。

![]()

神野々廃寺塔跡は、和歌山県橋本市にある史跡で県指定文化財である。

基壇状の土盛(一辺約12メートル)の中心に、緑泥片岩製の中心礎石(2.7m×1.4m)が残っている。

礎石中央には、直径86cm深さ10cmの丸い穴がある。

「紀伊續風土記」には、「三重塔廃趾」と記され、「紀伊国名所図会」には、「一大礎石存せり」と書かれている。

以前から付近で塼仏(せんぶつ)(仏像を形どったタイル)や古瓦が採取されている。

大門という地名とあわせて、ここに寺院があり、礎石はその伽藍の塔の心礎と考えられているが、3回にわたる発掘調査でも、金堂、講堂などの伽藍配置の確認には至っていない。

付近からは、八葉複弁蓮華文の軒丸瓦が出土しており、川原寺や本薬師寺の瓦と同じ系統であることから、7世紀後半の白鳳時代の寺院のものといわれている。

JR和歌山線紀伊山田駅下車、徒歩10分。

![]()

寂静山 大光寺は、和歌山県橋本市伏原にある浄土真宗本願寺派の寺院である。

本尊は、阿弥陀如来立像である。

本堂の再建は、宝暦13年(1763年)。正徳元年(1711年)の「親鸞聖人時雨の御影」の由来記がある。

寺伝によれば、本願寺第11世の法主 顕如上人が、織田信長と大坂石山本願寺と戦っていた時に「親鸞聖人時雨の御影(ごえい)」を、高野山 福蔵院(現 巴陵院)へ預けることになり、

その使者に宮本平太夫が当寺に立ち寄って記念に植えたのが「しぐれの松」と言われている。

樹齢約300年の黒松で、優雅な樹冠を形成しており、境内の景観の主体になっている。

地上約1.7mのところで3つの枝に分かれ、ひとつはさらに上に伸び樹冠の上層部を形成している。

残りの2本は、それぞれ北と半円周を描いて西北に約10m伸びている。

昭和38年に和歌山県の天然記念物に指定された。

また、平成10年(1998年)に蓮如上人直筆の「南無阿弥陀仏」と書かれた六字名号が見つかった。蓮如(1415-1499)は、布教の重要な手段として数多くの六字名号を書き、全国に配布した。

各地の門徒はそれを「惣道場」という村のコミュニティホールに本尊として掲げたという。

草書体は数千幅あるといわれるが、楷書体は二十幅程度で、更に南無阿弥陀仏の意味を分かりやすく説いた「讃」が添えられているのは、全国に六幅といわれる。

大光寺の名号は、縦約1m、横約30cmで、和紙に「南無阿弥陀仏」と楷書体で書かれ、その上に「阿弥陀仏に帰依すれば必ず極楽往生できる」との「讃」が添えられている。

蓮如は、応仁2年(1468年)に高野山を訪れており、その際街道に面した当寺での布教のため、名号を残したのではないかといわれている。

南海電車高野線学文路駅下車、徒歩約20分。

![]()

大江卓氏詩碑は、和歌山県橋本市高野口町にある。

大江卓(1847-1921)は、明治・大正期の政治家、実業家、社会事業家。天也(てんや)と号した。

弘化(こうか)4年9月25日、土佐藩の下級武士の家に生まれる。討幕運動に参加し、坂本龍馬、陸奥宗光らと知り合う。

慶応3年(1867年)12月には、鷲尾隆聚(わしのおたかつむ)とともに高野山に登り、朝廷からの錦旗と勅書をもとに紀州藩を説得したといわれる。

1871年(明治4)穢多非人(えたひにん)の廃止を民部省に建議、翌1872年のマリア・ルーズ号事件に際しては神奈川県権令(ごんれい)として中国人奴隷を解放する。

1877年、西南戦争に呼応した反政府挙兵に失敗し、翌1878年入獄。1884年に出獄後は大同団結運動、立憲自由党結成に参加し第1回総選挙に当選するが、政府と妥協して失脚した。

財界に転じ1901年(明治34)京釜(けいふ)鉄道株式会社の創立に参加する。1913年(大正2)には融和団体帝国公道会を設立し、1914年出家して政財界との絶縁を宣言する。

以後、部落問題と取り組み、社会一般の啓蒙(けいもう)を行うが、治安対策的立場が強く、しだいに労働問題にも目を向けていった。大正10年9月12日死去。

大江卓氏詩碑が建てられている場所は、岡本弥(わたる)の出身地である。

岡本弥(1867-1955)は、旧端場村出身で、その祖先は旧土佐藩主長曾我部元親の遺子弥兵衛であるといわれている。

勉学熱心で、12歳の時に紀見峠を越えて大阪に行き、数千冊の本を購入して、手当たり次第に読破した。

その購入資金は、父が家宝の尾形光琳の屏風を売却した金百円を充てたもので、自宅に文庫を設けて、光風文庫(光琳の屏風)と名付けた。

明治30年ごろから融和運動に参加し、大正3年(1914年)には同志大江卓氏の来訪を受けた。

大江卓氏詩碑は、昭和11年に端場村の有志が、同氏の融和運動の功績を後世に伝えようと刻したもので、代議士松山常次郎が書いたものである。

![]()

普門院観音寺は、和歌山県橋本市高野口町伏原にある古義真言宗高野派の寺院である。

山号は、法華山である。

本尊は十一面観世音菩薩で、行基菩薩作という。毎年3月の厄除本尊会式には年に1度の開帳が行われる。

法華山縁起巻物によると、飛鳥時代、推古天皇の頃、斑鳩宮殿で休んでいた聖徳太子が、ある夜偶然この地に十一面観音の仏霊が現れた夢を見て、普門院に来られて役人に命じて堂宇を草創した。

白石上の閻浮檀金一寸八分の尊像を安置し、金字の法華経一部を書き写して埋納したといわれる。そのため内方一町許国家擁護の霊城とされ法華山と号された。

その後衰退したが、聖武天皇の天平10年(738年)、行基菩薩が諸国遍歴修行の道すがら、この寺に立ち寄り、長さ1尺2寸の像を彫刻し、浄財を寄せて8間の仏堂を建てられたと伝えられている。

山門を入った東側にある上記の白石は、影向石と伝えられ、縁起を物語る霊石として護り伝えられている。

大師堂には、本尊として42歳の時の弘法大師像が祀られ、脇仏として不動明王像2体、普賢延命菩薩像、大日如来座像が安置されている。

弘法大師像は、高野山大仏師長谷川康安の作と伝えられ、永く高野山麓の天野明神社にまつられていたもので、明治7年(1874年)に当院に遷座した。

境内には、大神社も祀られている。

南海電車高野線学文路駅下車、徒歩15分。

![]()

小田神社は、和歌山県橋本市高野口町小田にある神社である。

祭神は、饒速日命(にぎはやしのみこと)の十三世の孫である物之部建彦(武彦)命で、他に六神を祀る。

この神は、物之部尾興連公の弟神で小田連等の祖である。

醍醐天皇の延長五年(927年)に撰上された「延喜式神名帳」に、「小田神社」として記載されている式内社(紀伊国で三十一社、伊都地方では天野大社(丹生都比売神社)とともに二社)である。

また、平安時代末から鎌倉時代初期の編纂といわれる「紀伊国神名帳」には、「従五位上小田神」の名で神祇官の幣例に預かる官知神として、伊都郡内五社の中に列せられている。

その神域は四町四方(一町は109m)もあったと伝えられ、広大にして荘厳な神社であったが、数度の兵乱のため社殿や宝物を失い荒廃していた。

紀州徳川の藩祖頼宣公が天和年中(1681~1683)に旧境内本殿の跡に石の宝殿を建て「小田神社」の四文字を刻んで後世に伝えさせたと言われている。

(これが現在の御神体となっている。これによって「延喜式内社」の面目が作られ、寛政9年(1797年)江戸屋嘉平、万屋某という町人が御神燈を献納したり、高野山宝蔵院から「式内社方角案内」の額が奉納されたりしている。)

社名の「小田神社」は、地名に基づくものではなく、小田連公が大和からこの地に移り住み、その祖先である物之部建彦命を奉り祀りしことによる氏族名からつけられた名で、その建立は千四百年前と伝えられている。

江戸時代末に刊行された「紀伊名所図会」の「小田神社」の項に、次の二首が掲載されている。

守ります 小田の御神の 恵みとも しらでやしづが をしねかるらむ (読人しらず)

玉だれの をだの宮居は あれにけり 昔にかへす ますらをもがな (小田 牛雄)

「物之部」は、「モノノグ(兵器)」と「モノノフ(兵士)」を掌る氏族の名称で、古来から大伴氏とともに我が国の軍神として崇められてきた神である。明治維新後の小田神社は、高野口町大字小田の氏神として現在に至っている。

JR和歌山線高野口駅下車、徒歩18分。

![]()

![]()

小田井用水は、和歌山県にある用水路で、小田井堰は、和歌山県橋本市にある。

小田井用水は、宝永年間(1704〜1711)伊都郡学文路村出身の大畑才蔵によって開削された紀州随一の用水路である。→ 大畑才蔵 小田井用水 ゆかりの地

伊都郡小田村(現在の橋本市高野口町)で、紀ノ川に井堰を設け、葛城山脈(和泉山脈)の山裾沿いに那賀郡今中村(現紀の川市)まで水路をうがって水を引いている。

紀伊国の穀倉地帯592haを潤し、全長28kmで、「南紀徳川史」や大畑才蔵が元禄9年(1696年)から約20年にわたって実践的に活動した時の記録である「在々御用日記」によると、工事は三期にわたり、一〇余年の歳月をかけて行われた。

第1期工事は、宝永4年(1707年)に着工、小田から那賀郡市場村(現紀の川市)まで21km余りの水路が開かれた。

工事には、延べ二十万余の人夫を動員した。宝永6年(1709年)には、井堰の延長が望まれ、市場から田中(現紀の川市打田町)までの、5kmに及ぶ工事がなされた。

工事に携わった人夫は延べ2万3千人余りであった。さらにこの後今中村までの工事が行われたが、詳しい記録は残っていない。

紀ノ川右岸の等高線を巡るように開削されたため、途中にいくつもの河川の谷間と交差する難工事となったが、渡井(とい)(水路橋)や伏越(ふせご)(サイホン)による立体交差で克服した。

その後、井堰は荒れたが、明治38年(1905年)に改修工事を起工し、昭和6年(1931年)に完成した。

小田井用水は、平成18年2月に農林水産省主催の「疏水百選」に認定された。

また、明治から大正時代にかけて改修された水路橋(龍之渡井(たつのとい)、小庭谷川渡井(こにわだにがわとい)、

木積川渡井(こづみがわとい)とサイホン(中谷川水門)の4施設が、和歌山県内の土木構造物では初めて平成18年3月に登録有形文化財(文化庁)となった。

平成29年(2017年)には、小田井用水が「世界かんがい施設遺産」に登録された。同遺産は「国際かんがい排水委員会」(本部・インド)が2014年に創設した。

歴史的、社会的に価値のあるかんがい施設の顕彰や保全を目的としており、これまでに8か国47施設(日本国内27カ所)が登録されている。

小田井堰へは、JR和歌山線高野口駅下車、徒歩19分。

![]()

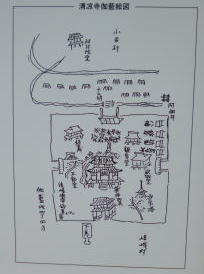

清凉寺は、和歌山県橋本市にある寺院である。

山号は、嵯峨山で、本尊は薬師如来である。

寺伝によれば、弘仁年間(810〜823)に弘法大師空海によって開創され、創建時の本尊は嵯峨天皇と弘法大師空海の合作と伝えられている。

延宝5年(1677年)に大畑才蔵が記した「学文路組指出帳」や江戸後期に紀州藩が編纂した「紀伊続風土記」にも同様の開創伝承が記され、当時は伊都郡内でも数少ない京都仁和寺の末寺であった。

前出の記録類には、清凉寺が七堂伽藍を備え、寺内に十二坊を有する大寺であった旨の記述がある。

伽藍とは、別の記録には本堂以外に楼門の南門を中心に四方の門、多宝塔、不動堂、釈迦堂、観音堂、経堂、境内社等がみえる。

慈尊院が高野参詣道の表玄関口として栄えた頃には、清凉寺は慈尊院と並んで参詣者を宿泊させる施設があったものとみられる。

この名残は、南北朝以来の通称とみられるが、慈尊院の「女人高野」に対し、清凉寺は「口の高野」と称された伝承がある。

慈尊院の本尊弥勒菩薩に対し、清凉寺の本尊薬師如来は、西の未来仏に対し、東の過去仏といった位置関係にあることも、これらの関係を暗示している。

応永元年〜三年(1394年〜96年)の当地域である官省符荘の土地調査である「検注帳」に登場する「佐賀(サガ)御堂」や「薬師堂」とあるのが清凉寺とみられ、当時地域の有力寺院であった。

以降、火災に遭ったり、寺領の退転があって近世初頭には、現在のような境内になっていたと思われる。そうした中、万治年間(1650〜60)に仁和寺の宮門跡から山号、寺号、院号等の令旨が清凉寺に与えられていた記録がある。

境内社の八坂神社は元来、祇園神社と称し、本地垂迹説に基づいて、本尊薬師如来を本地とし、垂迹した牛頭天王(須佐之男命)を祭祀している。

清凉寺の南西に「祇園神木一本木」があって、境内社の御旅所となっていた。

近世の記録類には、清凉寺の境内に隣接した東の長方形の微高地を「嵯峨の段」とあるのが、往時の本堂跡と思われる。

JR和歌山線高野口駅下車、徒歩20分。

![]()

道の駅柿の郷くどやまは、和歌山県九度山町入郷にある道の駅である。

新鮮な地元農産物販売の産直市場「よってって」のほか、九度山世界遺産などの観光案内、ベーカリーカフェ、体験研修施設、語り部の紹介などがある。

5月4日、5日には真田幸村親子を偲んで、真田まつりが行われ、道の駅芝生広場を武者行列が出発する。

11月第2土曜日、日曜日には、九度山名産の富有柿をメインにした大収穫祭が開催されている。

南海電鉄高野線九度山駅から徒歩15分。乗用車の場合、京奈和自動車道の高野口インターチェンジから約10分。

![]()

九度山・真田ミュージアムは、和歌山県九度山町にある。

真田昌幸・幸村(信繁)・大助 三代の物語を長く後世へと語り継ぐことを目的として、平成28年(2016年)3月に開館した。

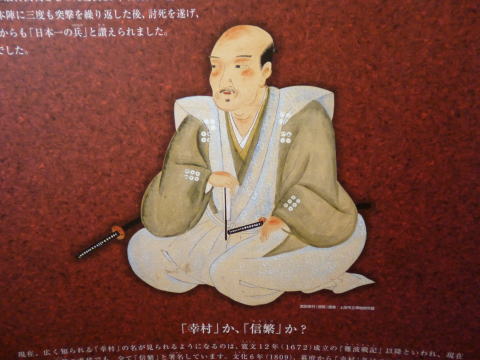

真田昌幸(1547-1611)は、信濃国上田城を本拠地に、上杉、徳川、北条の勢力に囲まれながらも、智謀を駆使して戦国時代を生き抜いた武将として知られる。

徳川の大軍を二度破ったが、関ケ原の戦いで西軍に与したため、高野山蓮華定院に配流となり、九度山で生涯を閉じた。

真田幸村(1567-1615)は、真田昌幸の次男として生まれ、上杉家や豊臣家で人質として過ごした。関ケ原の戦いで父ともに蟄居となり、九度山で14年間を過ごした。

大坂冬の陣では、真田丸を築いて活躍したが、大坂夏の陣では、壮絶な最期を遂げた。

徳川家康をあと一歩のところまで追い詰め、「日本一(ひのもといち)の兵(つわもの)」と称えられた。

安居神社には、真田幸村像と戦死跡の石碑が建てられている。

真田大助(1603-1615)は、九度山で生まれ、幸村とともに大坂の陣に参戦し、豊臣秀頼とともに大坂城で切腹した。

ミュージアムでは、九度山での真田三代の雌伏の生活を紹介するとともに、上田時代、大坂の陣、真田伝説などがパネルや映像で紹介されている。

また平成28年には、NHKドラマ「真田丸」が放映された。→ 真田幸村ゆかりの地

南海電車高野線九度山駅下車、徒歩10分。

![]()

真田庵は、和歌山県伊都郡九度山町にあり、正式には、善名称院という高野山真言宗の寺院である。

伽羅陀山と号し、本尊は地蔵菩薩が祀られている。

慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いに敗れた真田昌幸・幸村父子が配流された屋敷跡と伝承されており、門には、真田家の紋である六連銭と結び雁金が彫られている。

寛保元年(1741年)に、九度山出身の僧大安上人が真田昌幸の墓所を寺にしたのが始まりとされている。

大安上人は、盛んに土砂加持信仰を行い、清浄な小石を納める土砂堂を創建し、江戸時代に再建された宝形造の三間堂がある。

本堂は、八棟造と呼ばれる建物で、桃園天皇から許しを得た菊の紋が瓦に彫られている。

真田昌幸の宝篋印塔が残り、真田安房守昌幸墓地として、九度山町の文化財に指定されている。

5月には、真田庵を中心に真田幸村をしのぶ真田祭りがおこなわれ、真田十勇士などの武者行列が出る。

三間堂前には、蕪村句碑(「かくれ住んで花に真田が謡かな」)がある。

また、くぐり戸のそばには、蕪村句碑「炬燵して語れ真田が冬の陣」がある。

南海電鉄高野線九度山駅から徒歩5分。南側道路沿いに、町営駐車場がある。

![]()

真田紐研究会の工房は、和歌山県九度山町にある。

真田紐は、縦糸と横糸を使い平たく織った織物の紐である。

関ケ原の戦いの後、九度山に蟄居していた真田信繁(幸村)が、真田紐を製作し、生計をたてていたともいわれる。

真田紐研究会の工房は、平成28年に開館した。

真田紐の作り方を見学、体験でき、真田紐を使ったストラップなども販売している。

南海高野線九度山駅下車、徒歩約10分。

![]()

真田古墳は、和歌山県九度山町にあり、「真田の抜け穴」伝説を持つ古墳である。

和泉山脈の南に位置し、紀ノ川と丹生川とによって開析された段丘状台地の中腹にある。

古墳時代後期の円墳であるが、墳丘は削られており、石室の天井石が失われているため、地下式石室を覗くことが出来る。

石室は、南向きの横穴式で、割石積みの側壁と平石を用いた奥壁及び天井とをもって構成されている。

羨道は長さ1.4m、幅1.7m、高さ1.2mで、玄室は長さ3m、幅1.8m、高さ1.7mの大きさである。

羨道と玄室との境界に柱石を設け、玄室の扉石として使用されたといわれている。

遺物として、玄室内から須恵器杯、高杯脚部、土師器皿、円盤状石製品などが出土している。

真田庵から東180mに位置し、大坂夏の陣で六文銭の旗印で戦った真田幸村が草庵をむすんだゆかりの地と言われている。

大きな石で囲まれた玄室は、抜け穴の入口のように見えるため、この古墳は「真田の抜け穴」と伝承されていた。

紀伊続風土記には「当村風呂垣内といふ所には、古墳の跡あり、(中略)、里人は真田の穴と呼ふ」と記されている。

南海高野線九度山駅下車、徒歩10分。

![]()

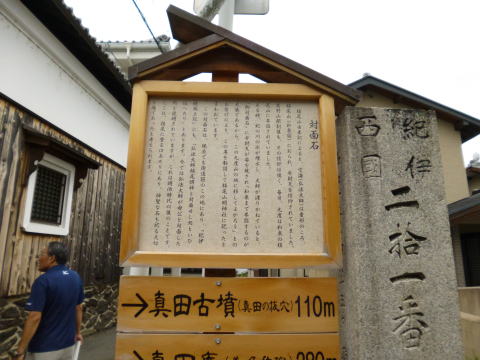

対面石は、和歌山県九度山町にある史跡である。

槙尾山由来記によると、弘法大師空海は若い頃、槇尾山(和泉国)におり、弁財天を信仰していた。

高野山開創後も、その信仰は固く、毎月九度は和泉の槇尾山に参詣していた。

ある時紀ノ川の水が増水し、弘法大師が渡りかねていると、「御対面石」に弁才天が姿を現し、

「和泉まで参詣するのが大儀であるから、この九度山の地に移してよかろう」とのお告げがあり、

この尊を勧請して槇尾山明神社に祀ったと言われており、今も九度山中学校の下にあり、明神さんとして親しまれている。

お告げを聞いた場所が、この石の前であったことから、この石が対面石と呼ばれるようになった。

「紀伊続風土記」にも、「對面石 村内街道に二石あり 弘法大師槇ノ尾明神と對面せし處といひ傳へたり」と記されている。

明治時代以降、弘法大師が母公と対面した所とも説明されている。

南海高野線九度山駅下車、徒歩6分。

![]()

遍照寺は、和歌山県九度山町にある高野山真言宗の寺院である。

本尊は、大日如来で右にもと観音堂の十一面観音、左に我覚寺薬師堂の薬師如来が祀られている。

弘法大師の時代、槇尾明神の別当寺として創建された。

寛政10年(1798年)に書かれた遍照寺縁起の「善根功徳の記」に、槇尾山の由来と遍照寺の起源が次のように書かれている。

「この山は神代の昔から有為の峰といって丹生・白髪大明神のあるところ、弘法大師が槇尾山で修行されておられた頃、かたわらの弁財天を御信仰なされて、日夜お参りされていた。

高野山をお開きになってからも厚く信仰され、月に九度ずつ槇尾山に参詣されていた。ところがある日、九度山まで下ってこられた時、吉野川に大水が出ていた。どうして渡ればよいのかと沈んでおられた。

そこへ弁才天が現れて、この地にわれを移し祀れ、と告げられた。

そこで大師はこの山へ弁才天を移し祀り、槇尾山という御自筆の額を掲げられた。

この時から社を槇尾明神社といい、傍らに別当寺を建てて槇尾山遍照寺と名付けられた。」

貞享3年(1686年)12月13日、火災により本堂を失ったが、翌年2月に再建された。

明治28年(1895年)12月、境内に九度山小学校の新校舎が建つことになったため、一段下の我覚寺に移り、翌年本堂が再建された。

大正2年(1913年)警察派出所の壇にあった観音寺を合併した。紀伊西国第21番札所となっている。

南海高野線九度山駅下車、徒歩7分。

![]()

![]()

旧萱野家は、和歌山県九度山町にある町指定建造物である。

旧萱野家は、もと不動院と呼ばれる高野山古義真言宗の寺院で、元禄16年(1703年)遍照寺祐尊が建立した。

四代眞盛の時、高野山眞蔵院を兼ね、冬季の避寒所として住職が高野山から下山し、同院の里坊としての役割を果たしていた。

現在は民家となっているが、江戸時代中期の避寒所としての寺院建築様式を残す建造物として、萱野家主屋、門、倉(土蔵)の3棟が、平成8年6月28日に九度山町指定有形文化財(建造物)として指定された。

平成21年2月に、萱野家3棟が九度山町所有の建造物となり、平成21年12月25日に、萱野家を旧萱野家と改称した。

大石順教尼(本名 大石よね)(1888-1968)は、明治21年に大阪道頓堀で生まれた。明治38年(1905年)養父中川萬次郎の狂刃による六人斬り事件の巻き添えを受け、17歳で両腕を切り落とされた。

不慮の境遇を克服する生活を送っていたある日、カナリアがくちばしで雛に餌を与える姿を見て、両手がなくても口で筆を使えることに気づき、寸暇を惜しんで筆の練習に励んだ。一方、古典をはじめ和歌、絵画の道を究めるなどの修行を重ねた。

40歳頃から仏道と身体障害者の自立教育を推進し、福祉相談にも力を注いだ。

その後、萱野家当主萱野正之助の知人が取り持つ縁で、萱野家とも親交を深めることになり、昭和8年(1933年)に萱野正之助、タツ夫婦が菩提親となり、高野山天徳院で天徳金山大僧正を師として出家得度し、法名を「順教」とした。

出家後も萱野家にしばしば逗留するなど親交が続き、その際に制作された書画が展示されている。

昭和37年には東アジアで初めての世界身体障害者芸術家協会会員としての認証を受けるなど多方面で活躍し、昭和43年に京都山科の可笑庵で80歳の生涯を閉じた。→ 佛光院

九度山町が大石順教尼の偉業をたたえるため、平成22年から旧萱野家(大石順教尼の記念館)と名称も新たにして、遺墨等の保存と展示を行っている。

平成29年11月18日には、没後50年を記念して「大石順教尼in高野山」が高野山大学松下講堂黎明館で開催された。→ 腕塚 大石順教尼之墓

南海高野線九度山駅下車、徒歩7分。

![]()

九度山駅は、和歌山県九度山町にある南海高野線の駅である。

南海鉄道が、大阪高野鉄道と高野大師鉄道を同時に合併した2年後 大正13年(1924年)12月に開業した。

昭和19年(1944年)6月に会社合併により、近畿日本鉄道の駅となり、昭和22年6月に路線譲渡により南海電気鉄道の駅となった。

平成25年(2013年)から終日無人化された。

1日平均の乗降人員は、2015年で693人となっている。

九度山駅を含め、紀伊清水駅から高野山駅までの各駅と紀ノ川橋梁、丹生川橋梁、鋼索線が平成20年に「近代化産業遺産」に認定された。

橋本市観光パンフレット

御幸道詳細図

御幸道をあるく

御幸道資料

御幸道関係地名

御幸道仏像

高野山町石道を登る

高野山参詣年表

高野七口と参詣道、登山路

TOP PAGE 観光カレンダー

TOP PAGE 观光最佳时期