和歌山県高野山 浅井三姉妹ゆかりの地 → 浅井三姉妹ゆかりの地

和歌山県高野山の浅井三姉妹ゆかりの地を紹介します。

奥の院 21町石付近 お初(常高院) お江(崇源院) 関係

![]()

京極忠高の妻 初姫供養塔は、和歌山県高野山奥の院にある。

初姫(1602-1630)は、徳川秀忠とお江(崇源院)の4女である。

お江は、娘の千姫(当時7歳)を豊臣秀頼(当時15歳)の居城 大坂城へ輿入れさせる際、身重の身で江戸から伏見城まで同伴した。

胎児が成長したため、お江は江戸にもどらず伏見城で出産した。

懐胎中から三人の姫に続いてまた姫の誕生となれば、お江の姉である お初(常高院)が貰い受けるとの約束があったので、お初は産屋からこの新生児(初姫)をもらい受けお初と京極高次の養女とした。

(宮本義己氏「誰も知らなった江(ごう)」 「渓心院文」参照)

京極忠高(1593-1637)は、京極高次の長男で、慶長14年(1609)若狭小浜藩藩主となった。

大坂冬の陣では玉造口を固めて、母の常高院とともに講和に関わり、夏の陣では京口に陣した。

寛永11年(1634)出雲、隠岐26万4千石に移封された。

忠高は、徳川氏の姻族として優遇され、慶長16年(1611)幕府が忠高家臣の紛争を処断した際、

忠高の借財弁済の費用750両を下賜したほか、城普請の費用三千両などを賜っている。

またお江(崇源院)から三千両などしばしば金銭を下賜され、崇源院の葬儀には位牌を奉持している。

嗣子がなく、死後に領地は没収となったが、のちに甥の京極高和に播磨竜野6万石が与えられた。

京極高和は、万治元年(1658)には、讃岐国丸亀藩(6万石余)に転封となった。

当地供養塔前には、高松松平家墓所の案内標柱がある。

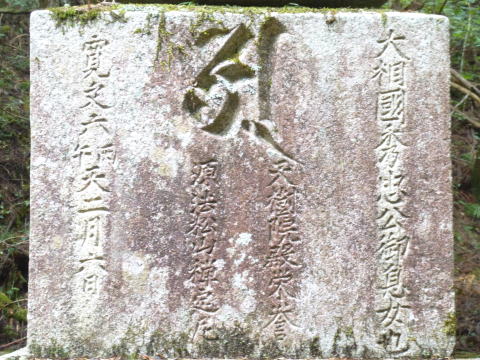

当地の五輪塔地輪には、次のように刻されている。

施主 京極若狭守殿源朝臣

忠高公御簾中之追善

奉爲興安園院殿

(梵字) 豊誉大清陽山

大禅定尼出離

生死頓證菩提

旹寛永七年庚午三月四日

御宿坊 小坂坊

奥の院 21町石付近 お初(常高院) お江(崇源院) 関係

![]()

源(徳川)秀忠公御台所六角宝塔(崇源院殿墓)は、和歌山県高野山奥の院にある。

奥の院21町石の南西の参道から約20m入ったところにあり、持明院墓地の六角宝塔前には、丸亀京極家墓所の案内標柱が建てられている。

宝永4年(1707)「奥院絵図」などには、「源秀忠公御台所」と記されており、「高野山のしをり」などには、「崇源院殿墓」と書かれている。

徳川幕府二代将軍の徳川秀忠夫人 お江(1573-1626)の供養塔で、姉のお初が建立した。

お初は、浅井長政の次女で、京極高次の妻である。

京極高次の嫡男 京極忠高は、嗣子がなく、死後に領地は没収となったが、のちに甥の京極高和に播磨竜野6万石が与えられた。

京極高和は、万治元年(1658)には、讃岐国丸亀藩(6万石余)に転封となっている。

寛永3年(1626)お初(京極常高院)が、妹の崇源院の霊屋を建立後、万治2年(1659)の三十三回忌に4代将軍家綱公が費用を出して六角宝塔に建て替えたものである。

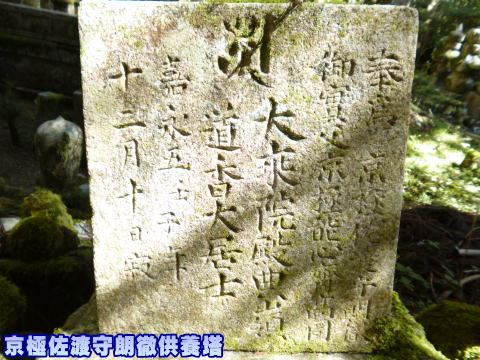

日野西眞定氏の「高野山民俗誌[奥の院編]」によると、六角宝塔各面に次の銘文が刻されている。

崇源院源夫人昌誉大姉尊

右 最初者、御霊屋為りと雖も、而るに、三十三回之年序を歴し、漸く破壊に及ぶ。

故に今、征夷大将軍 家綱公之釣令に依りて、御宝塔に再興する者也

御宿坊 小坂坊祐遍

萬治二巳亥年 九月十五日

宝塔内の無縫塔には、次のように刻されている。

寛永三年丙寅年

奉為崇源院源夫人昌誉大姉

九月十五日

高野山奥の院30町石北西には、徳川秀忠の次男駿河大納言忠長が、母の追善供養のため、寛永4年(1627年)に建立した崇源院供養塔(一番石)がある。

京都市左京区の金戒光明寺には、春日局が建立したお江供養塔がある。

南海高野線高野山駅からバスで奥の院口下車、徒歩10分。国道371号線沿いに路側駐車帯がある。

22町石付近 淀殿 関係

![]()

淀君、豊臣秀頼五輪塔は、和歌山県高野山奥の院の上杉謙信霊屋西側にある。

淀君(1567年-1615年)は、豊臣秀吉の側室で、豊臣秀頼の母である。

父は、近江浅井郡小谷城主の浅井長政、母は織田信長の妹 お市の方である。→ 高野山浅井三姉妹ゆかりの地

天正元年(1573年)に信長に包囲された小谷城から、母妹とともに脱出した。

1582年に柴田勝家に再嫁した母に従い、越前北之庄(福井)城に入った。

1583年に北之庄(福井)城が落城し、豊臣秀吉に庇護された。

その後、秀吉の側室となり、鶴松と秀頼を生み、元和元年(1615年)に大坂城落城により、秀頼とともに自刃した。

二基の五輪塔は、大きく欠損していたが、令和5年(2023)に修復された。

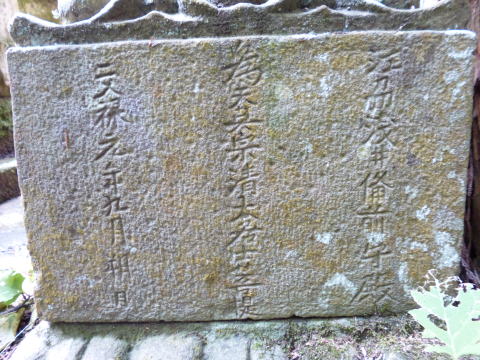

淀君五輪塔の総高は295cmで、墓石には、次のように刻されている。

御取次筑波山知足院

(梵字ア)大虞院殿英岩大禅定尼尊儀

慶長貮十乙卯年五月七日

淀君の墓所は、大阪市北区の太融寺にある。

豊臣秀頼五輪塔は、総高302cmで、銘文は、次のように記されている。

御取次筑波山知足院

(梵字ア)嵩陽院殿秀山大居士尊儀

慶長貮十乙卯年五月七日

秀頼の首塚は、京都市の清凉寺にある。 → 高野山奥の院豊臣家墓所

修復前の写真

26町石付近 三姉妹(三姉妹の義父 柴田勝家) 関係

奥の院中の橋西側に「柴田修理勝家墓所」と書かれた案内柱が建てられている。

江戸時代の奥の院図面に、「柴田シュリ」と書かれた墓所が描かれている。

また、南山奥之院諸大名石塔記にも、「柴田修理大夫殿 誓願院」との記載がある。

そのため、中の橋西側に柴田勝家の供養塔が建立されていたと考えられるが、上記の案内柱の石塔は、柴田修理勝家のものではないと言われている。→ 柴田修理勝家墓案内標柱

奥の院 30町石付近 お江(崇源院) 関係

![]()

松平忠直正室 勝姫(天崇院)供養塔は、和歌山県高野山奥の院30町石西にある。

30町石の西約50mの位置にあり、東には勝姫の姉の天樹院千姫供養塔、西には越前福井藩主松平忠直供養塔がある。

また、天樹院千姫供養塔のさらに東には、千姫と勝姫の母 崇源院(徳川秀忠夫人)供養塔(一番石塔)がある。

勝姫(天崇院)供養塔の五輪塔地輪には、次のように刻されている。

干時寛文十二年

壬子二月廿一日

天崇院殿

(梵字) 穏譽泰安豊壽

大禅定尼□霊

越後從三位行左近衛

権中将源朝臣光長

奉爲先妣追善造立

勝姫(天崇院)(1601-1672)は、徳川秀忠とお江(崇源院)の間に3女として生まれた。

千姫、珠姫は実姉、徳川家光、忠長は実弟である。

越前北の庄藩主 松平忠直と結婚して、1男2女を生んだ。

夫の忠直が不行跡で豊後に流された後、嫡男光長が越後高田藩に移封され、江戸の高田屋敷に住んだため、「高田の方」と呼ばれた。

30町石付近 お江 関係

![]()

天樹院千姫供養塔は、和歌山県高野山奥の院にある。

千姫(1597-1666)は、徳川二代将軍秀忠の長女で、母は正室浅井氏お江(崇源院)である。

慶長8年(1603年)7歳の時に、11歳の豊臣秀頼に嫁した。

元和元年(1615年)5月の大坂夏の陣で、大坂城落城の前夜に坂崎出羽守直盛に救い出され、江戸に送られた。

翌年、伊勢桑名城主本多忠政の長子忠刻(ただとき)に再嫁し、忠政が姫路に転封となったので、夫婦で姫路城に移った。

寛永3年(1626年)本多忠刻が病没したので、千姫は江戸城に戻り、落飾して天樹院と称し、竹橋御殿ですごし、墓石にあるように、寛文6年(1666年)に没した。(享年70歳)

五輪塔は、母親の崇源院(徳川秀忠夫人)供養塔の西側に建てられている。

地輪正面には、次のように刻されている。

大相國秀忠公御息女也

天樹院殿栄誉

源法松山禅定尼

寛文六丙午天二月六日

千姫の墓所は、東京都小石川伝通院、茨城県常総市天樹院弘経寺、京都市知恩院にある。

大坂城脱出の際、徳川家康は姫を救出したものに千姫を与えると言っていたとして、再嫁のときに坂崎出羽守直盛が騒動を起こし殺害された事件は、よく知られている。

千姫は、大坂城落城の際、豊臣秀頼と側室の間に生まれた天秀尼を助け、天秀尼は鎌倉東慶院で尼僧となり生涯を終えた。

南海高野線高野山駅からバスで奥の院前下車、徒歩約15分。中の橋駐車場を利用できる。

30町石付近 お江 関係

![]()

崇源院(徳川秀忠夫人)供養塔は、和歌山県高野山の奥の院にある。

奥の院墓石群の中で最も大きい(高さ6.6m)ことから、「一番石」の名で広く知られている。

この供養塔は、徳川秀忠の次男駿河大納言忠長が、母崇源院(江姫)(1573年-1626年)の追善供養のため、寛永4年(1627年)に建立したものである。

地輪及び台石には、次のように刻されている。

(表面)

旹寛永四年丁卯九月十五日

崇源院殿

(梵字)一品太夫人

昌譽大禅定尼

奉為先妣追善

駿河大納言源忠長造立

(裏面)

奉行 天野傳右衛門尉藤原清宗

河合助之助 藤原重俊

御宿坊 大徳院住持 宥雅

梵漢筆者 大聖院 長盛

(台石)

下奉行

池谷源左衛門尉

赤澤治太夫

山田勘太郎

高原六左衛門尉

加藤七郎兵衛尉

石作

泉州黒田村甚左衛門

江姫は、浅井長政と織田信長の妹お市の方の末娘で、豊臣秀吉の側室淀君の妹である。

お江の最初の婚姻相手は、佐治一成で、豊臣秀吉により離縁させられた。

2度目の結婚相手は、秀吉の甥の豊臣秀勝であったが死別した。

その後、徳川二代将軍秀忠の正室として、戦国時代から江戸時代にかけて波乱万丈の人生を送り、寛永3年(1626年)に享年54で死去した。

お江は、死後江戸の増上寺で荼毘に付されて埋葬されたが、その荼毘の火は、奥の院燈籠堂の火が使われた。

平成23年のNHK大河ドラマ「江」のヒロインとしてとりあげられている。

菩提所は、高野山の蓮花院で、和歌山県の指定史跡となっている。

奥の院21町石付近には、源(徳川)秀忠公御台所六角宝塔(崇源院殿墓)がある。

京都市左京区の金戒光明寺には、春日局が建立したお江供養塔、駿河大納言忠長供養塔がある。

京都市東山区の養源院には、江姫の五女 東福門院和子が建立した崇源院宝篋印塔がある。

福田千鶴氏「江の生涯」では、江の戒名は「崇源院殿昌誉和興仁清」で、一般に「すうげんいん」(国史大辞典ほか)と読まれているが、

春日局が著したと推定される「東照大権現祝詞」のなかで「そうげんいんさま」と読まれ、「寛永諸家系図伝」仮名本(寛永20年(1643)編纂)において、「そうげんゐんでん」の読み仮名がつけられていることから、

同時代的には「そうげんいん」と称されていたとするのが正しい、としている。

南海高野線高野山駅からバスで奥の院前下車、徒歩約15分。中の橋駐車場を利用できる。

30町石付近(芭蕉句碑向い) お初 関係

![]()

大津籠城戦死者追弔碑は、和歌山県高野山奥の院にある。

関ヶ原の役の後、京極高次が大津城に立て籠もり、東軍のために取り囲まれ、忠臣山田左衛門以下二十二士が全滅したときの供養碑である。

案内柱前の板碑は、慶長5年(1600)に建立された。東隣の京極家供養塔を挟んで、天和2年(1616)に再興された討死碑がある。。

西側の追弔碑には、次のように刻されている。

山田三左衛門 磯野八左衛門 林五郎兵衛

尾本善久 瓦關甚右衛門 伊藤角久

(梵字) 草山源兵衛 香川又右衛門 河上小左衛門

石黒又兵衛 横山久内 草山八兵衛

(梵字)大津城中討死之侍衆高次馬廻也

篠宗兵衛 三浦五右衛門 藤岡又左衛門

(梵字) 萩原佐兵衛 馬淵隠商 中池角兵衛

小川左近右衛門 新保喜右衛門 石川久左衛門

山田平兵衛 慶長五年庚子九月十三日

追弔碑東隣には、京極家供養塔があり、京極高吉、京極高次、京極朗徹の石碑がある。

![]()

![]()

![]()

京極家供養塔は、和歌山県高野山奥の院にある。

奥の院31町石南西の大津籠城戦死者供養塔に並列して建立されている。

京極高吉供養塔は、宝篋印塔で北面には次のように刻されている。

江刕北郡京極

山林寺殿

道安大居士

為成三菩提

慶長六年辛丑二月彼岸

京極高次供養塔は、上部を欠いており、次のように刻されている。

若狭小濱城主

泰雲院殿宰相公

(梵字ア)

宗徹道閑大居士

慶長十四五月三日

京極佐渡守朗徹(あきゆき)(大乗院)供養塔は、上部が無く、次のように刻されている。

奉為京極佐渡守朗徹

御實父京極能心齊高岡

大乗院殿典嶺

梵字ア 道香大居士

嘉永五壬午年

十二月十日寂

京極朗徹(1828-1882)は、讃岐国丸亀藩7代藩主で丸亀藩京極家9代の大名である。

墓所は、東京都港区の光林寺にある。

30町石付近 三姉妹関係

![]()

浅井長政供養塔は、和歌山県高野山の奥の院にある。

浅井長政(1545-1573)は戦国時代の北近江の大名で、幼名は猿夜叉丸、備前守と称した。

浅井氏の3代目として全盛期を築いたが、織田信長との戦いに敗れて29歳で自害した。

供養塔は京極高次に嫁いだ次女のお初(常高院)が建立したといわれ、大津籠城戦死者供養塔の東側にある。

宝篋印塔の銘文は、次のように刻されている。

江刕浅井備前守殿

爲天英宗清大居士菩提

文禄元年九月朔日

なお、浅井長政の長女 淀殿は、天正17年(1589)に鶴松を産み、父母の追善供養(父17回忌及び母お市の方7回忌)を豊臣秀吉に願い出た。

この時に書かれた浅井長政画像とお市の方画像は、高野山持明院に残されている。

そして鶴松の病死後、文禄2年(1593)8月3日に豊臣秀頼を産んでいる。

この年は、亡き父浅井長政の二十一回忌に当たっていたため、淀殿は秀吉に「亡父浅井長政の菩提のために一寺を建立したい」と願い出て、文禄3年5月に養源院が建立された。

浅井長政の三女 お江が、徳川秀忠に嫁ぎ、三代将軍の家光を生んだため、浅井長政は将軍家光の外祖父となり、寛永9年に従二位中納言の官位が授与されている。

南海高野線高野山駅からバスで、奥の院前下車、徒歩15分。

32町石付近 三姉妹関係

![]()

豊臣家墓所は、和歌山県高野山の奥の院にある。

この墓所には、豊臣秀吉(1537-1598)とその母、秀吉の弟である大納言秀長と夫人など豊臣一族の墓がある。

現在、石塔が11基並んでいる。

そのうち、中央の1基(303cm)は、昭和15年(1940年)、豊公会によって造立されたもので、京都の豊国廟から霊土を移したという。

五輪塔の正面には、「豊臣太閤秀吉公之墓」と記されている。

この五輪塔の内部には、秀吉の衣冠束帯姿の古い木造が納められている。

紀伊名所図会には、江戸時代の奥の院が描かれており、そこには10基の石塔が描かれている。

また、宝永4年(1707)に描かれた「奥の院絵図」(金剛峯寺蔵)には、下の写真の通り10基の石塔が描かれ、8基には次の通り石塔名が記されている。

大納言殿北方、大光院殿前亜相、太閤秀吉公、春厳貞松、前関白秀次公、石田治部少輔、三位法印、御上臈

「紀伊国金石文集成」「和歌山県の文化財第一巻」「近世大名墓の成立」「高野山金石図説」「木下浩良氏講演資料」によると、次の石塔が説明されている。

①宝篋印塔 総高 四尺八寸

(銘文)不明(剥落して文字無し)

②三位後室逆修塔(L3) 豊臣秀吉の姉 豊臣秀次の母 「智(とも)の方」123.5cm → 瑞龍寺(村雲御所) 豊臣秀次の墓(高野山光臺院)、瑞泉寺

(銘文)天正廿年 ア 三位法印後室 逆修 五月七日

③法性院殿五輪塔 総高六尺 水輪以上の四輪は他石

(銘文)施主生國相刕住 浅野清兵衛 友重立之

法性院殿 ア 爲 菩提 接譽得授大姉 慶安四天三月廿一日入寂

④北方慈雲院逆修塔(L1) 豊臣秀長の正室 198cm

(銘文)大納言殿北方慈雲院 ア 芳室紹慶 逆修 天正十九年五月七日

⑤豊臣秀長塔(R1) 豊臣秀吉の異父弟 総高六尺

(銘文)大光院殿前亜相 ア 春岳紹榮大居士 天正十九年正月廿二 → 大光院 大納言塚

⑥青厳貞松逆修塔(R2) 豊臣秀吉の母堂 170cm

(銘文)天正十五年 ア 青厳貞松 逆修 六月廿一日

⑦五輪塔地輪の上に不動明王石仏 勝海院殿 → 安芸浅野家供養塔(浅野長勝 勝海院)

(銘文)法印隆観 泰春房 寶歴廿?辰 六月三日寂

勝海院殿 ア 金光居士 天正三乙亥九月八日寂

⑧樹正院殿五輪塔 秀吉養子息女 豪姫(前田利家四女、宇喜田秀家正室) → 金沢市野田山の前田家墓所

(銘文)前相國秀吉公御養子 息女 樹正院殿 ア 逆修 命室壽光

慶長廿年卯月十五日

⑨玉厳麟公神童塔(L2) 豊臣秀吉の長男 鶴松 180cm → 京都市妙心寺 塔頭玉鳳院

(銘文)天正廿秊 ア 玉厳麟公神童 浅野弾正少弼造之 二月時正

⑩御上臈逆修塔(R5) 豊臣秀吉の側室淀殿 (秀吉正室 北政所ねね(おね)との説もあり) 170cm

(銘文)天正十七己丑 ア 御上臈 逆修 七月初三日 → 淀君 豊臣秀頼五輪塔 太融寺 高台寺

浅野弾正は、浅野長政(浅野長勝養子)である。 豊臣秀吉の正室高台院も浅野長勝養女であった。→ 高台寺

京都市東山区の阿弥陀ケ峰山頂(標高196m)には、豊臣秀吉の墓所豊国廟がある。

南海高野線高野山駅からバスで奥の院前下車、徒歩20分。

34町石付近 三姉妹母 お市の方(織田信長妹) 関係

![]()

織田信長墓所は、和歌山県高野山の奥の院にある。

奥の院御廟橋南西にある砂岩製五輪塔の高さは、230cmで、銘文には次のように記されている。

天正十年六月二日

總見寺殿

(梵字ア)贈大相國一品

泰巖大居士

御宿坊悉地院

織田信長(1534-1582)は、天正10年(1582年)6月2日の本能寺の変で亡くなっている。

この五輪塔の形式は江戸時代中期のもので、後世建立されたものと言われている。

当地墓所北東には、織田信長の孫が初代藩主となった上野小幡藩 織田家供養塔がある。

京都市上京区の阿弥陀寺には、織田信長公本廟がある。

後継者の豊臣秀吉が信長の菩提を弔うために建立した大徳寺塔頭 総見院には、信長公一族墓碑がある。

南海高野線高野山駅からバスで奥の院前下車、徒歩20分。参拝者用の中の橋駐車場がある。→ 織田信長墓所周辺の石塔

35町石 燈籠堂南付近 お江(家光の母) 関係

![]()

春日局供養塔は、和歌山県高野山奥の院にある。

春日局(1579-1643)は、徳川三代将軍家光の乳母で、名は斎藤福(稲葉福)、通称お福と呼ばれた。

父は、明智光秀家臣の斎藤利三(としみつ)で,、母は、稲葉一鉄の娘で稲葉あんである。

天正7年(1579)、丹波国春部荘(現兵庫県丹波市春日町)で生まれた。

父の斎藤利三は、天正10年(1582)の本能寺の変の後、山崎の合戦で敗れ、明智光秀とともに京で首を晒された。

お福は、母方の一族 稲葉重通(しげみち)の養女となり、文禄4年(1595)17歳の時、同養子正成(まさなり)に嫁し、稲葉正勝、稲葉正吉、稲葉正利らを産み、将軍家の乳母となるためのち離縁した。

慶長9年(1604)二代将軍徳川秀忠の長男家光出生に際し、京都所司代 板倉勝重の推挙により乳母となった。

乳母に推挙された理由は諸説あるが、春日局の顔にはあばたがあり、当時の天然痘に罹って終生免疫を得ていたため、将軍家の世継ぎを疾病から守るため選ばれたともいわれている。

家光には二歳下の弟 忠長があり、父秀忠と正室お江の方は、忠長を寵愛し、徳川家家臣や有力大名も忠長を次期将軍とみなし始め、世継ぎの序列も逆転するような状況となった。

お福は危機感を強め、慶長15年(1610)伊勢参宮に託して駿府で大御所家康にこの旨を訴えた。

家康は鷹狩と称して江戸に上り、次期将軍は家光と定めた。これは「春日の抜参り」といわれている。

寛永3年(1626)正室お江の方(崇源院)没後は、大奥を統率し、絶大な権勢を振るうとともに、将軍家光に対しても影響力を持った。

寛永6年(1629)紫衣事件で後水尾天皇が幕府の処置に対して譲位の意思を示すさなか、お福は大御所秀忠の内意を受け上洛し、

公卿三条西家の娘として参内する資格を得て後水尾天皇や中宮和子に拝謁し、天盃と「春日局」の称号を賜った。

春日局との縁故で、幕府に登用されたものは多く、夫稲葉正成は大名、子正勝は老中、兄斎藤利宗、三存、娘婿堀田正吉は旗本になっている。

また、正吉の子正盛は、老中を経て家光側近随一の重臣に取り立てられた。

晩年は、湯島に屋敷を賜り、天沢寺(のち麟祥院)を建立し余生を過ごした。

寛永20年9月14日申の上刻(午後3時過ぎ頃)寂(享年65)。法名は麟祥院殿従二位仁淵了義大姉と諡号された。

春日局は次の二首の辞世を残しており、自筆の書付が淀稲葉家文書に伝来している。

今日までは 乾く間もなく 恨みわび 何死に迷う あけぼのの空

西に入る月を誘(いざな)い法をへて 今日ぞ家宅を逃れけるかな

墓所は東京都文京区の湯島麟祥院と神奈川県小田原市の紹太寺(稲葉一族墓所)にある。

高野山奥の院にある春日局供養塔は、花崗岩製の五輪塔で、御廟橋と燈籠堂を結ぶ参道東側にある。

五輪塔前に一対の石燈籠と「春日局及佐久間将監墓所」と記した案内柱が建てられている。

木下浩良氏の「戦国武将と高野山奥の院石塔の銘文を読む」によると、地輪に次のように刻されている。

寛永十七年七月十二日

(ア) 麟祥院殿仁淵

義尼大姉

稲葉春日局逆修

寛永17年(1640)に、春日局が生前に逆修供養をして建立したものである。

許可を得て撮影された五輪塔の写真は、文芸ジャンキーパラダイスに載せられている。

佐久間将監実勝(1570-1642)は織豊、江戸時代の武士、茶人である。

豊臣秀吉の小姓を経て、徳川家康、秀忠、家光の三代将軍に仕え、作事奉行をつとめた。

古田織部に茶道を学び、晩年、京都大徳寺に寸松庵を建てて号とした。

寛永19年10月22日に73歳で死去した。

江戸時代に作られた紀伊國名所図会の奥の院図面では、「イナバ春日」のすぐ北側に「さくま将監」が描かれている。

一方、昭和57年刊行の水原堯榮氏「高野山金石図説」によると、佐久間将監實勝供養塔(高さ七尺五寸)は、御供所西方丘上北向にある。

春日局は金戒光明寺とも縁が深く、寛永5年(1628)2月15日一山供養により、二代将軍秀忠正室お江与の供養塔を建立、同年極楽橋(木造)再建、寛永11年(1634)駿河大納言忠長の供養塔を建立した。

金戒光明寺に春日局供養塔があり、寺の過去帳には、「麟祥院殿月窓崇山大姉」と記されている。

小田原通り お初関係(京極家)

![]()

持明院は、和歌山県高野山往生院谷にある真言宗の別格本山である。

本尊は延命地蔵菩薩で秘仏とされている。

創建は平安時代末の保安年間(1120-1123)で、高野山検校 持明房真誉が開いたと伝えられている。

真誉は、弘法大師空海が奥の院に入定したときの作法をまとめた「持明院流」の開祖で、覚鑁上人の法兄である。

紀伊続風土記によると、もと南谷宝性院(ほうしょういん)の隣にあったが、元禄年中(1688-1704)の高野聖断により改易された往生院谷十輪院の地を与えられて移転した。

持明院文書には、小坂坊、引導院の名もみられる。

武田家、徳川家、京極家、肥前大村家、常陸土浦の土屋家などを大檀主としている。

寺宝として、国指定重要文化財の絹本著色浅井久政像、同浅井長政像、同浅井長政夫人(お市の方)像がある。

香川県丸亀藩の京極家と縁が深い関係で、山門正面には、四国八十八ヶ所お砂踏み場がある。

なお、当院は教学院、宝生院の名跡を有している。

南海電鉄高野線高野山駅からバスで小田原通下車。

五の室谷 お江(崇源院)関係(徳川家) お江の義父と夫 徳川家霊屋

![]()

徳川家霊台は、和歌山県高野町にある2棟の霊屋である。

三代将軍家光が、大檀主となり創建されたもので、十数年の歳月をかけ1643年に落成した。

左右同じ二棟の建築物からなり、向かって右が家康霊屋、左が秀忠霊屋である。

建物は、三間四方の一重宝形造で、江戸時代の代表的霊廟建築として重要文化財に指定されている。

南海高野線高野山駅から南海りんかいバスで「波切不動前」下車。

五の室谷 光臺院 お江(崇源院) 関係 (豊臣秀次はお江の夫 豊臣秀勝の兄)

![]()

豊臣秀次の墓は、和歌山県高野町の光臺院にある。

豊臣秀次(1568-1595)は、文禄4年(1595年)7月13日、金剛峯寺の柳の間で、四人の近習と自刃し、遺骸は高野山に葬られた。

高野春秋編年輯録巻十三によると、山本主殿、山本三十郎、不破萬作、玄隆西堂が自決し、秀次が介錯した。

その後、雀部(ささべ)淡路守重政の介錯で秀次が自裁した。

秀次及び殉死した五人の遺骸は、奥の院に葬られたと記されている。

秀次の首は伏見に運ばれ、秀吉に見せられた。

同年8月2日に京都三条河原で、秀次の妻妾や遺児が豊臣秀吉の命で殺された。

京都市の瑞泉寺には、秀次と処刑された一族の墓所がある。

南海高野線高野山駅からバスで、警察前下車徒歩3分。前日までに光臺院に予約すると墓所を参拝できる。→ 瑞龍寺(村雲御所)

小田原谷 お江関係(徳川家)

![]()

蓮花院は、和歌山県高野山の小田原谷にある真言宗の準別格本山である。

本尊は阿弥陀如来である。

寺伝によると、弘法大師が悪魔降伏のために、軍荼利明王の秘法を修し、結界を結んだ時の草庵が寺の起こりと言われる。

また寺名は、弘法大師が修行中に、白蓮の中に瑞光が現れたことから、蓮花院と名付けられたといわれている。

古くは聖方に属し、五之室谷の徳川家霊台の前に位置し、室町時代には光徳院、江戸時代は大徳院と号した。

徳川将軍家の菩提寺として、歴代宗家の位牌と家康、秀忠の尊像が祀られている。

また、水戸黄門で有名な水戸光圀の位牌や家康の念持仏といわれる薬師瑠璃光如来がある。

徳川家との関係は、永享11年(1439年)当院主が、相模の藤沢寺(現在の清浄光寺)に止宿し、家康の祖先松平太郎左衛門親氏入道徳阿弥と師檀契約を結んだことから始まる。

天文4年(1535年)家康の祖父松平清康の遺骨が当院に納められ、光徳院と改号した。

文禄3年(1594年)家康が豊臣秀吉に随従して高野山に参り、光徳院に止宿し、この時に家康から大徳院の院号が与えられた。

寛永年間(1624-44)に大徳院の後山に東照宮(家康)、台徳院殿(秀忠)の御霊屋(徳川家零台)が建てられて、徳川家の菩提所となった。

明治時代初期に東京に移ったが、その後現在地に移り、蓮花院と称している。

奥の院にある松平秀康及び同母霊屋、徳川秀忠夫人崇源院供養塔は、当院が管理している。

南海高野線高野山駅からバスで、千手院橋下車、徒歩3分。

南谷 お江(崇源院)関係(徳川家) 徳川秀忠公二女 珠姫

![]()

天徳院は、和歌山県高野山の金剛峯寺南にある真言宗の別格本山である。

本尊は、白河天皇第四皇子の覚法法親王も拝んでいたといわれる「山越の阿弥陀如来」である。

開基は寛永5年(1628)に没した前検校覚雄で、もとは西光院(さいこういん)とよばれていた。そのため当院から南側に入る谷を西光院谷と呼ぶ。

元和8年(1622)、加賀百万石前田家が、3代目当主利常(としつね)の夫人 珠姫(たまひめ)(徳川秀忠公二女)の遺骨を収めてから、寺名を珠姫の戒名である天徳院と改めた。

天徳院庭園は、小堀遠州作の池泉回遊式庭園で国指定名勝となっている。

宝来様式と呼ばれる鑑賞様式で、庭の手前が人間の現世の世界、池の部分が仙人の世界、滝を上って奥にある珠姫の墓地の周辺が仏の世界を現わしているといわれる。

千手院谷普門院、蓮華谷宝善院の庭園とともに高野三庭園と呼ばれている。

本堂には、前田家代々の位牌や、赤穂浪士四十七士の位牌が祀られている。

絹本著色理趣経十八会曼荼羅図を蔵し、和歌山県の文化財に指定されている。

南海高野線高野山駅からバスで金剛峯寺前下車、徒歩3分。

TOP PAGE 観光カレンダー

TOP PAGE 观光最佳时期